Kalbotyra ISSN 1392-1517 eISSN 2029-8315

2025 (78) 13–35 DOI: https://doi.org/10.15388/Kalbotyra.2025.78.1

Papers

Eglė Kontutytė

Lehrstuhl für Deutsche Philologie

Institut für Sprachen und Kulturen des Ostseeraums

Philologische Fakultät

Universität Vilnius

Universiteto g. 5

LT-01131 Vilnius, Litauen

E-Mail: egle.kontutyte@flf.vu.lt

ORCID iD: 0000-0002-9097-6124

https://ror.org/03nadee84

Abstract. Als ein digitales Medium bei der Spracharbeit im praktischen Umfeld und deshalb auch als digitales Lernmittel beim Fremdsprachenlernen können heutzutage auch Korpora dienen. Deshalb hat sich seit einiger Zeit ein relativ neuer Bereich der Mediendidaktik im DaF-Unterricht die Korpusdidaktik etabliert.

Das Ziel dieses Beitrags ist es, Möglichkeiten der Korpusarbeit beim Erlernen der Fachsprache als Fremdsprache auszuloten und eventuell die Vorteile der Korpusarbeit im Vergleich zu anderen digitalen Medien zu zeigen. Für die korpusdidaktische Arbeit wird das GeLeCo-Korpus der deutschen Rechtssprache herangezogen, so dass für die korpusbasierte Fachsprachendidaktik die Rechtssprache als Beispiel dient.

Anhand eines Beispiels der sprachlichen Markierung der Intertextualität in einer Gerichtsentscheidung wurde gezeigt, ob und eventuell welche Vorteile Korpora im Vergleich zu den Übersetzungsmaschinen oder KI-Chatbots beim Übersetzen der Rechtstexte haben. Die Analyse der sprachlichen Mittel im GeLeCo hat gezeigt, dass sich die in Gerichtsentscheidungen verwendeten sprachlichen Mittel zur Markierung der Bezüge auf andere Rechtstexte in ihrer Verwendungshäufigkeit von den sprachlichen Mitteln, die bei der maschinellen Übersetzung vorkommen, unterscheiden. Das stellt die Grundlage für die didaktische Überlegungen und die Entwicklung von Unterrichtsszenarien und Aufgaben dar, damit die Lernenden im rechtsbezogenen DaF-Unterricht dafür sensibilisiert werden, dass die Übersetzungstools und Chatbots grob den Inhalt des Textes wiedergeben, aber die präzisere, die für juristische Handlungen relevanten Nuancen der Rechtstexte nicht ausdrücken.

Schlüsselwörter: Chatbot, DaF-Unterricht, Fachsprache, Fachsprachendidaktik, Korpusdidaktik, maschinelle Übersetzung, Rechtssprache

Abstract. Corpora are being increasingly used as a digital medium for language work in practical environments and, consequently, as a digital learning tool in foreign language learning. This has given rise to the relatively new area of corpus didactics within media pedagogy for German as a Foreign Language.

This article explores the possibilities of the corpus-based approach to learning languages for specific purposes and its potential advantages in comparison to other digital tools, with a particular focus on legal language. The corpus GeLeCo (German Legal Corpus) is used to illustrate corpus-based methods in LSP didactics.

By using the example of intertextual markers in court decision, the study investigates whether and in what ways corpora might offer advantages over machine translation tools and AI chatbots when translating legal texts. The analysis of linguistic means in the corpus GeLeCo shows that the linguistic means used in court decisions to reference other legal texts differ in frequency from those produced by translation engines.

These findings provide the foundation for didactic considerations and the development of teaching scenarios and tasks designed to raise awareness of learners in law-related GFL learning of the limitations of automated translation tools and chatbots. While such tools might roughly reproduce the general content of a legal text, they often fail to capture the nuanced legal formulations that are critical for professional legal communication.

Keywords: chatbot, corpus didactics, language for specific purposes (LSP), LSP didactics, GFL learning, machine translation, legal language

_____________

Submitted: 27/06/2025. Accepted: 18/09/2025

Copyright © 2025 Eglė Kontutytė. Published by Vilnius University Press

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

1 Einleitung

Viele Akteure der Bildung sind sich einig, dass das Lernen heute ohne digitale Technologien, ohne künstliche Intelligenz nicht mehr vorstellbar ist. Laut Brockhorst (2022) ist „KI-basierte Technologie […] allgegenwärtig und auch aus dem Kontext des Fremdsprachenunterrichts kaum noch wegzudenken“. Köbis (2023, 32–33) hebt aber hervor, dass viele Deutschlehrkräfte in Bezug auf die Rolle der KI im DaF-Unterricht unsicher und skeptisch sind, weil Forschungen und empirische Studien über den didaktischen Einsatz der KI-Tools im DaF-/DaZ-Bereich sowie Best-Practice-Beispiele immer noch fehlen.

Seit einiger Zeit werden in der Didaktik, darunter auch in der Fremdsprachendidaktik, neue Begriffe in Bezug auf den Einsatz der modernen Technologien im Unterricht verwendet. Im Buch von Kerres „Mediendidaktik“ kommen neben dem Begriff „Mediendidaktik“ auch die Begriffe „E-Learning“, „digitales Lernen“ und „computergestütztes Lernen“ vor (Kerres 2024). Der Begriff Mediendidaktik wird schon im Titel des Buches von Kerres (2024) definiert, der „Mediendidaktik – Lernen in der digitalen Welt“ lautet. In der Einleitung beschreibt Kerres (2024, 1) die Aufgabe der Mediendidaktik, die er als „gestaltungsorientierte Mediendidaktik“ präzisiert, folgenderweise: „Der Mediendidaktik geht es nicht um das Digitale an sich, sondern um das didaktische Design von Lernangeboten, die pädagogischen Anliegen gerecht werden“ (Kerres 2024, 1). Aus dieser Definition geht hervor, dass es die Aufgabe der Didaktiker:innen ist, Lernszenarien anhand der Inhalte, die die vielfältige Medienlandschaft bietet, für das Lernen zu entwickeln. Die Fremdsprachendidaktiker:innen konzipieren und erarbeiten die mediengestützten Lernangebote für das effizientere Erlernen von Fremdsprachen. Somit wird der Fremdsprachenerwerb mit dem Erwerb der Medienkompetenz kombiniert. Außerdem steigt laut Flinz (2019, 11) einerseits der Bedarf der Fachsprachen im DaF- und DaZ-Bereich, andererseits haben die Deutschlehrenden nicht immer die Kompetenz in entsprechenden Fächern und fachsprachliche DaF-Lehrwerke sind nicht immer ideal. Die Korpusarbeit als ein Teil der Medienkompetenz bietet im fachbezogenen DaF-Unterricht also die Möglichkeit, die oben genannten Lücken zu schließen.

Das Ziel dieses Beitrags ist es, Möglichkeiten der Korpusarbeit beim Erlernen der Fachsprache als Fremdsprache auszuloten und eventuell die Vorteile der Korpusarbeit im Vergleich zu anderen digitalen Medien zu zeigen. Für die korpusdidaktische Arbeit wird das Korpus der Rechtssprache GeLeCo herangezogen, so dass für die korpusbasierte Fachsprachendidaktik die Fachsprache Jura als Beispiel dient.

2 Mediendidaktik und Korpusdidaktik im (fachbezogenen) DaF-Unterricht

Obwohl die neuen Medien auch kritisch bewertet werden, wird ihnen in der Fremdsprachendidaktik für die Vermittlung von Fremdsprachen eine wichtige Rolle zugeschrieben (vgl. Beißwenger & Knopp 2019, 10–11). Als Mehrwert der Mediendidaktik im fachbezogenen Fremdsprachenunterricht nennt Roche folgende Punkte: „Optimierung logisch-administrativer Aspekte, die Förderung des Wissenstransfers, die Vermittlung von Handlungskompetenzen, die Förderung von Lernkompetenzen, die Individualisierung und Intensivierung des Lernens durch die Modellierung natürlicher kognitiver Prozesse der Sprachverarbeitung“ (Roche 2018, 241). Laut Efing und Kiefer (2018, 189) ermöglichen neue Medien im fachbezogenen DaF-Unterricht einen „eigenverantwortlichen Lernprozess und individuelle Lernpfade […]“. Roche (2008, 18–19) nennt auch neben dem Erwerb von Kompetenzen und der Organisation der Lernprozesse die Bedeutung der neuen Medien bei der Darbietung der Inhalte in einem entsprechenden Fach, über die die Deutschlehrkräfte nicht verfügen, am Beispiel der Fach- und Berufssprachenmodule der Lernplattform Deutsch-Uni Online (DUO). Eine wichtige Rolle ordnet er auch digitalen Wörterbüchern zu, die als Lernwerkzeuge, aber auch später im beruflichen Alltag als Arbeitswerkzeuge eingesetzt werden können (Roche 2008, 26).

Alsein neues digitales Medium bei der Spracharbeit im praktischen Umfeld und deshalb auch als ein digitales Lernmittel können heutzutage Korpora dienen. Als ein relativ neuer Bereich der heutigen Mediendidaktik im DaF-Unterricht hat sich seit einiger Zeit die Korpusdidaktik etabliert. Von einem selbstständigen Zweig und einer wichtigen Rolle der Korpusarbeit in der DaF-Didaktik zeugt die 2021 gegründete Zeitschrift „Korpora Deutsch als Fremdsprache“ (KorDaF)1. In dem einleitenden Beitrag der 1. Nummer dieser Online-Zeitschrift umreißen die Begründerinnen der Fachzeitschrift Flinz, Hufeisen, Luppi und Mell (2021) die Rolle der Korpora im DaF-Unterricht folgendermaßen:

So bieten Korpora sowohl ein großes wissenschaftliches, aber auch didaktisch-pädagogisches sowie darüber hinaus unterrichtsmethodisches Potenzial: Sie bieten interessante und neue Zugänge für die Sprachbeschreibung, für die Fremd- und Zweitsprachenerwerbsforschung, für die Entwicklung von Nachschlagewerken, von Lehr- und Unterrichtsmaterialien sowie für die Anwendung und Unterrichtspraxis.

Im Weiteren nennen sie die Vorteile der Korpora in der DaF-Didaktik: Die Korpora helfen bei der Produktion und der Rezeption, beim präzisen und normkonformen Sprachgebrauch, bei Formulierungsschwierigkeiten. Ebenso dienen die Korpora im Lernprozess zur Erweiterung des Wortschatzes, zur Förderung der Sprachenbewusstheit, der Lernerautonomie und der Motivation beim Sprachenlernen (Flinz et al. 2021). Außerdem stellt laut Krekeler (2021, 191) die Korpusarbeit im fachbezogenen DaF-Unterricht ein entdeckendes Lernen dar, welches die Lernenden motiviert, neue Lernstrategien vermittelt und ein anderes Deutschlernen ermöglicht. Lüdeling und Walter greifen den Begriff corpus literacy von Mukherjee (2002, 179–180) auf und stufen sie als eine Form der Medienkompetenz ein, die im Fremdsprachenunterricht erworben wird (Lüdeling & Walter 2009, 2). Sie nennen auch Möglichkeiten der qualitativen und quantitativen Analyse der Korpora für Lehrende und Lernende im DaF-Unterricht. In qualitativer Hinsicht können Korpora für Lehrende als Lernstoffressource und vor allem für nichtmuttersprachliche Lehrende als Hilfsmittel zur Überprüfung sprachlicher Strukturen dienen (Lüdeling & Walter 2009, 6). Die quantitative Analyse hilft den Lehrenden, Häufigkeitslisten der lexikalischen Einheiten zu erstellen sowie typische Wörterkombinationen und grammatische Strukturen zu ermitteln (Lüdeling & Walter 2009, 10–11). Die Lernenden können mithilfe von Korpora ihre produktiven Fertigkeiten verbessern und für unterschiedliche Varietäten einer Sprache sensibilisiert werden, indem sie durch die Bekanntmachung mit verschiedenen Typen von Korpora und mit der Abfrage der Korpusdaten die corpus literacy erwerben (Lüdeling & Walter 2009, 8). Laut Lüdeling und Walter (2009, 12–13) kann die Erstellung und die quantitative Analyse von Listen sprachlicher Phänomene in vorhandenen oder selbst zusammengestellten Korpora den Lernenden insbesondere beim Erwerb von Fachsprachen ein wichtiges Werkzeug für die Ermittlung der für eine Fachsprache typischen sprachlichen Phänomene sein. Lüdeling und Walter (2009, 24) weisen darauf hin, dass die Korpusarbeit in der modernen Sprachvermittlung bei der Sensibilisierung der Lernenden für den authentischen Sprachgebrauch eine wichtige Rolle spielt.

Eine der Vermittlung der Fachsprache gewidmete Ausgabe der Zeitschrift „Korpora Deutsch als Fremdsprache“ zeugt auch davon, dass die Korpusdidaktik ein wichtiges Lernmittel im Fachsprachenunterricht sein kann2, was Mell (2022, 1) als Herausgeberin dieser thematischen Ausgabe in ihrem einleitenden Beitrag betont. Auch Meier-Vieracker (2022, 11–12) weist am Beispiel der Fußballsprache auf den Mehrwert der Korpusdidaktik im Fachsprachenunterricht bei der „Ermittlung der gebräuchlichen Ausdrücke“ hin, indem den Lernenden Techniken dazu vermittelt werden, wie „mit dem tatsächlichen Fach- und Sondersprachgebrauch rezeptiv und produktiv sicher umzugehen“ ist. Krekeler (2021, 162) macht auf den Nutzen der Korpusarbeit im fachbezogenen DaF-Unterricht aufmerksam, indem durch ein angemessen erstelltes Korpus die Lernenden mit dem authentischen Sprachgebrauch und den für ein Fach typischen sprachlichen Mustern bekannt gemacht werden, was er am Beispiel des Unterrichts Wirtschaftsdeutsch zum Thema „Influencer Marketing“ illustriert. Luppi (2024) befasst sich in ihrem Beitrag mit der korpusbezogenen Vermittlung von Fachsprache im DaF-Unterricht mit dem Schwerpunkt Kollokationenkompetenz am Beispiel des von den Lernenden erstellten Korpus zum Covid-19-Diskurs. Flinz (2019, 11–14) zeigt, wie die von Lehrenden oder Lernenden erstellten Korpora in Forschung und Lehre genutzt werden können. Somit werden die Möglichkeiten und der Nutzen der Korpora im fachbezogenen Fremdspracheunterricht aufgezeigt.

Wiesmann (2022, 46) stellt heraus, dass bei der Vermittlung der Rechtssprache und bei der Rechtsübersetzung, die sich durch die Besonderheit auszeichnet, dass die einzelsprachlichen Rechtstexte an das jeweilige Rechtssystem gebunden sind (vgl. de Groot 1999, 204–206; Wiesmann 2022, 44–45), die Korpusanalyse sowohl der vorhandenen als auch der selbst zusammengestellten Korpora eine wichtige Rolle spielt. Sie stellt das GeLeCo, ein Korpus der Rechtssprache, und seine Einsatzmöglichkeiten bei der Übersetzerausbildung vor (Wiesmann 2022).

3 Bezugnahme in der Rechtssprache und ihre Recherche im GeLeCo als Korpusarbeit

Das GeLeCo als Korpus der Rechtssprache kann auch als ein Mittel zur Ermittlung von sprachlichen Phänomenen im DaF-Unterricht der Rechtssprache dienen. Im folgenden Kapitel werden Überlegungen angeführt, wie das GeLeCo im fachbezogenen Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden kann, damit Studierende mit der Korpusarbeit vertraut werden und lernen, eine kritische Datenrecherche durchzuführen, sowie die Vorteile der Korpusarbeit kennenlernen.

3.1 GeLeCo als Korpus der deutschen Rechtssprache

Das GeLeCo3 (German Legal Corpus) ist ein Korpus der deutschen Rechtssprache, das an der Universität Bologna im Jahr 2021 erstellt wurde. Es umfasst 196.107.719 Tokens, 144.462.122 Wörter, 11.260.450 Sätze und 62.695 Texte. Das Korpus enthält drei Textsorten der bundesdeutschen Rechtssprache, die dem Internet entnommen sind: Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Gerichtsentscheidungen. Die Korpustexte sind über die Online-Plattform von NoSketchEngine öffentlich zugänglich (Wiesmann 2022).

3.2 Bezugnahme als Phänomen der Rechtssprache

Als Gegenstand der Recherche im GeLeCo wird das Phänomen der Intertextualität gewählt, durch die sich Rechtstexte auszeichnen. Wie Morlok hervorhebt, ist „die Arbeit des Juristen […] durch und durch intertextuell. Das normale Geschäft des Juristen besteht darin, Texte auf andere Texte zu beziehen und daraus einen neuen Text zu fertigen […]“ (Morlok 2015, 69). Er weist darauf hin, dass die „Bausteintechnik“ der Rechtstexte, indem auf Vor-Texte Bezug genommen wird, eine übliche Praxis der Rechtssprache ist, zur „dogmatische[n] Durchdringung des Rechts“ beiträgt und somit die Qualität der juristischen Entscheidungen verbessert (Morlok 2015, 78). Wie Ballansat und Perrin (2007, 273) betonen, stellen ausdrückliche Verweise auf andere Rechtstexte eine der Ebenen der Intertextualität in Rechtstexten dar. Da laut Morlok (2015, 78) für Rechtssprache Standardisierungen wichtig sind und sie die Rechtssicherheit gewährleisten, werden im „Handbuch der Rechtsförmlichkeit des Bundesministeriums der Justiz“ (2024, 160) vor allem die Formulierungen mit den Präpositionen nach und gemäß als sprachliche Mittel angeführt, die Bezüge auf andere Rechtstexte markieren, was die Beispiele aus Gerichtsentscheidungen im GeLeCo veranschaulichen:

(1) Auch die richterlichen Hinweis- und Aufklärungspflichten gemäß § 139 ZPO sollten regelmäßig analog herangezogen und beachtet werden. (GeLeCo)

(2) Dabei ist zunächst ein Hausbesuch und später laut Abänderungsbeschluss vom 22.6.2012 eine ambulante Untersuchung vorgesehen gewesen. (GeLeCo)

Im Hintergrund der standardisierten Formulierungen der Rechtssprache wird aus der Perspektive der Didaktik der Rechtssprache als Fremdsprache nicht nur die Fragestellung aufgeworfen, welche sprachlichen Markierungen der Intertextualität in deutschen Rechtstexten vorkommen, sondern auch wann und in welchen Rechtstextsorten. Dieses Wissen ist für Nichtmuttersprachler:innen wichtig, die z. B. im Studium4 auf die Beschäftigung mit deutschen Rechtstexten vorbereitet werden. Da heutzutage im digitalen Raum viele verschiedene Medien und Tools für die Übersetzung und andere Arbeit mit Texten angeboten werden, stellt sich bei der Vermittlung der Rechtssprache als Fremdsprache die Frage, wie ein Fachsprachenkorpus wie das GeLeCo genutzt werden kann und welche Vorteile es im Vergleich zu maschinellen Übersetzungsmöglichkeiten, beispielsweise auch durch KI-Chatbots, bietet.

4 Exemplarische Beispielanalyse der intertextuellen Markierung

In diesem Kapitel werden anhand des Beispiels der sprachlichen Markierung der Intertextualität didaktische Überlegungen angestellt, ob und eventuell welche Vorteile Korpora im Vergleich zur maschinellen Übersetzung beim Übersetzen von Rechtstexten haben. Als exemplarischer Beleg dient ein Auszug aus der Entscheidung des Verfassungsgerichts der Republik Litauen zur Verfassungskonformität eines Satzes im Waffenbesitzgesetz, indem der Bezug auf das Gesetz zur Waffenhaltung mit einer in der litauischen Sprache typischen Formulierung remdamasi ‘bezugnehmend’ explizit markiert wird:

(3) Pareiškėjas pateikė prašymą atitinkamai policijos įstaigai pratęsti jam išduoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimą, tačiau policijos įstaiga, remdamasi (‘bezugnehmend’ → Partizipialphrase in der adverbialen Funktion) Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2019 m. birželio 27 d. redakcija) (toliau – Įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies 10 punktu, nusprendė neperregistruoti jam išduoto leidimo. (https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2803/content, Zugriff: 07.08.2025)

‘Der Beschwerdeführer beantragte bei der zuständigen Polizeibehörde die Verlängerung seiner Erlaubnis zum Besitz (zum Führen) von Waffen, aber die Polizeibehörde beschloss gemäß Art. 40 Abs. 1 Nr. 10 des Gesetzes über die Kontrolle von Waffen und Munition (die Fassung vom 27. Juni 2019) (im Folgenden „das Gesetz“), die ihm ausgestellte Erlaubnis nicht erneut zu registrieren.5’

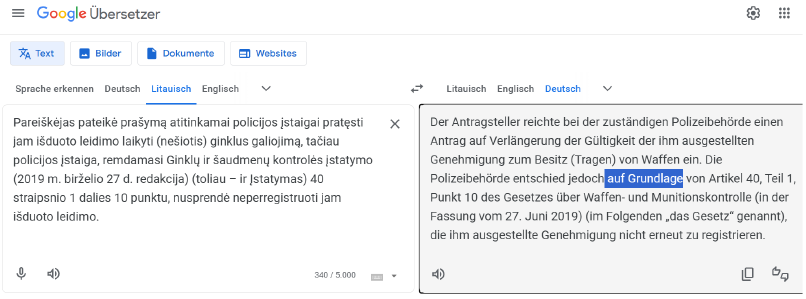

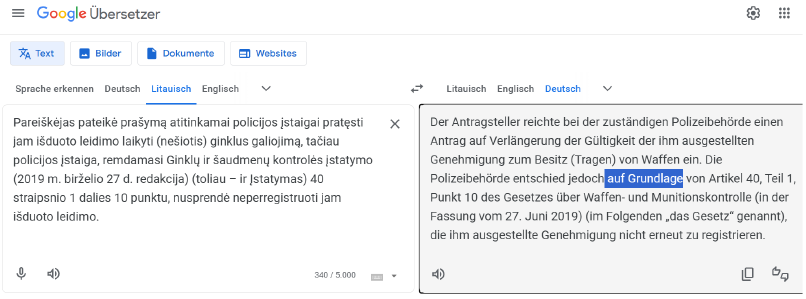

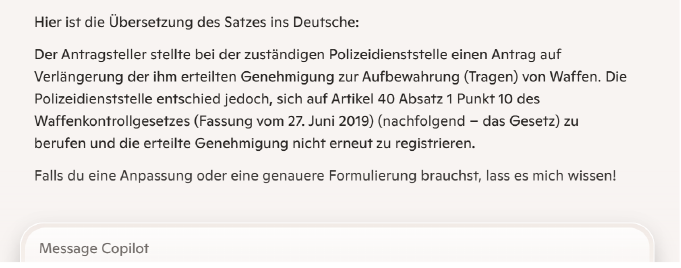

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen die Übersetzung des Auszugs ins Deutsche durch die Übersetzungsmaschinen „Google Translator“ und „DeepL Translator“, wo in beiden Übersetzungen die maschinelle Übersetzung das sprachliche Mittel der Markierung der Intertextualität „auf (der) Grundlage“ bietet6.

Abb. 1. Übersetzung von „Google translator“ (Zugriff: 26.02.2025)

Abb. 2. Übersetzung von „DeepL Translator“ (Zugriff: 26.02.2025)

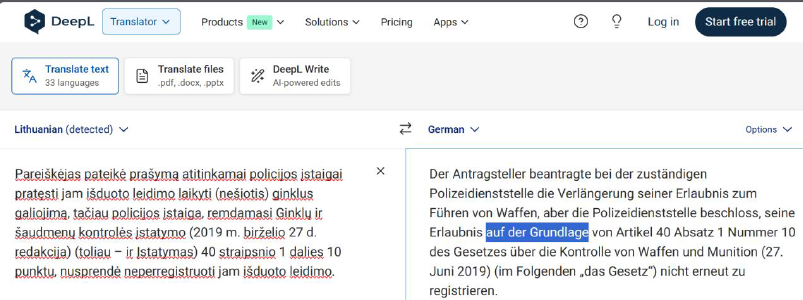

Die Phrasen-Recherche im GeLeCo bei der Textsorte „Gerichtsentscheidung“ ergab, dass die Wortgruppe auf der Grundlage unter anderem auch intertextuelle Bezüge auf die Gesetzestexte markiert, was die Paragraphenzeichen, Abkürzungen von Gesetzen oder von anderen Rechtequellen zeigen (z. B. auf der Grundlage von § 21 TKG, auf der Grundlage von § 9 BV) (s. Abb. 3).

Abb. 3. Ergebnisse der Recherche der Phrase auf der Grundlage in Gerichtsentscheidungen im GeLeCo

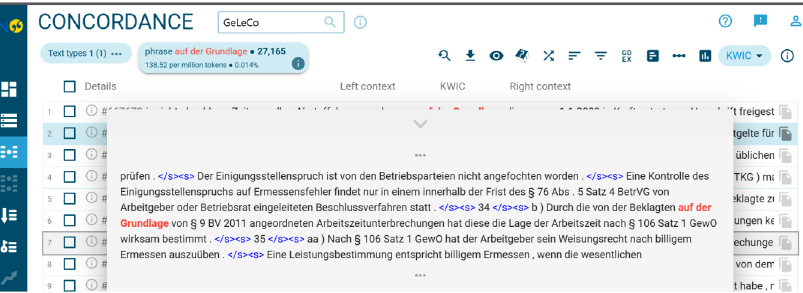

Eine detaillierte Recherche im Korpus zeigt, dass beim Zitieren der Rechtsquellen auch die Präposition nach verwendet werden kann: In einem Korpusauszug mit dem Intertextualitätshinweis auf der Grundlage kommt die Präposition nach im Satz Nach § 106 Satz 1 GewO hat der Arbeitgeber sein Weisungsrecht nach billigem Ermessen auszuüben als Markierung des Verweises auf eine Rechtsquelle vor (s. Abb. 4). Die Präposition nach wird auch als ein sprachliches Mittel des Zitierens im „Handbuch der Rechtsförmlichkeiten“ (2024) angegeben.

Abb. 4. Ein exemplarisches Beispiel der Phrase auf der Grundlage im Kontext im GeLeCo

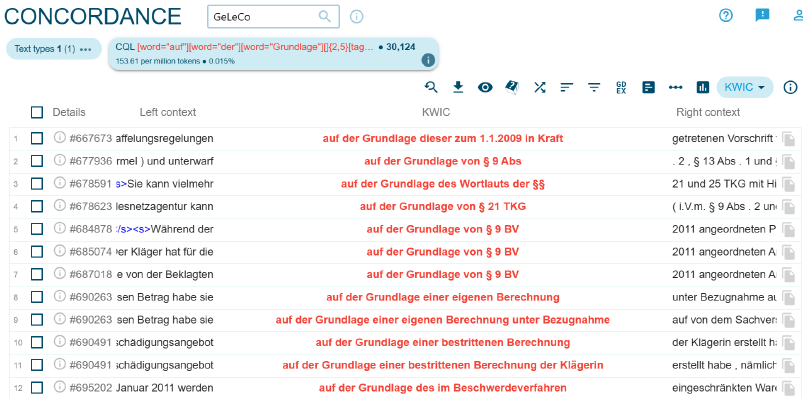

In einem weiteren Schritt wurde eine CQL-Recherche im GeLeCo nach einem breiteren Kontext durchgeführt, indem durch die Abfrage [word=„auf“][word=„der“][word=„Grundlage“][]{2,5}[tag=„N.*“] nach einer nominalen Phrase gesucht wurde, die mit einem Wortabstand von zwei bis fünf zusammen mit der Phrase auf der Grundlage auftritt. Wie aus den Konkordanzen in Abbildung 5 zu erschließen ist, verdeutlichen die Paragraphenzeichen und die Abkürzungen von Rechtsquellen wie TKG (Telekommunikationsgesetz) und BV (Betriebsvereinbarung), dass die Wortgruppe auf der Grundlage den Bezug auf Gesetze und andere Rechtsquellen markiert.

Abb. 5. Ergebnisse der CQL-Recherche auf der Grundlage im GeLeCo

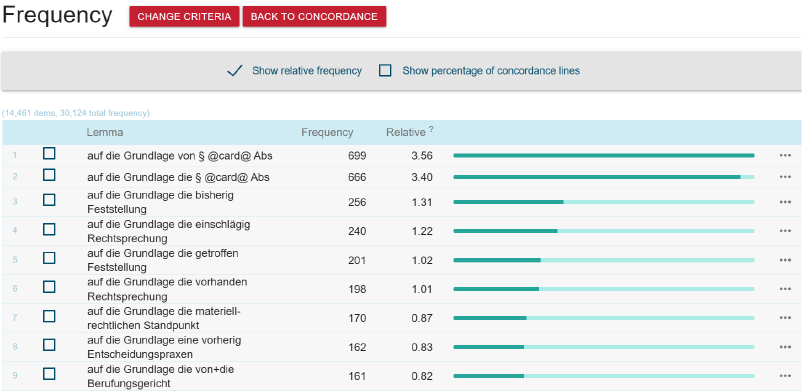

Die Frequenzeinstellung der Phrase auf der Grundlage macht deutlich, dass diese Phrase nicht nur Bezüge auf konkrete Rechtstexte markiert: In der Lemma-Liste ab dem 3. Platz rangieren Muster ohne Paragraphenzeichen wie auf die Grundlage die bisherig Feststellung, auf die Grundlage die materiellrechtlichen Standpunkt u. a., obwohl die Muster auf Grundlage von § @card@ Abs und auf Grundlage die § @card@ Abs relativ häufig beim Zitieren der Gesetze oder anderer Rechtsvorschriften verwendet werden, da sie jeweils mit 699 bzw. 666 Belegen den ersten und zweiten Platz in der Liste belegen und somit Bezüge mit Paragraphenzeichen deutlich häufiger als die Belege ohne Paragraphenzeichen ausdrücken. Solche relativ frequent vorkommenden Muster wie auf die Grundlage die einschlägig Rechtsprechung oder auf die Grundlage eine vorherig Entscheidungspraxen markieren zwar die Intertextualität, sie verweisen aber nicht auf konkrete Texte, sondern eher auf Textwelten7 (s. Abb. 6).

Abb. 6. Ergebnisse der Frequenz der Phrase auf der Grundlage im GeLeCo

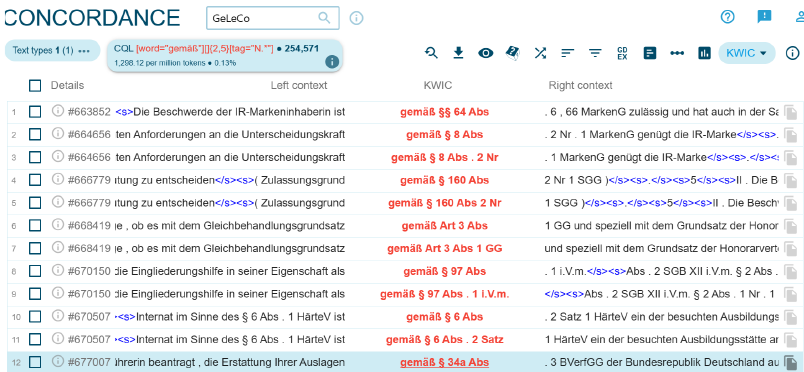

Als ein weiteres sprachliches Mittel zur Markierung von Zitaten wird im „Handbuch der Rechtsförmlichkeiten“ (2024) die Präposition gemäß genannt. Wenn man aber den Gebrauch der Präposition gemäß im GeLeCo überprüft, so zeigen die CQL-Abfrageergebnisse, dass diese Präposition in den Gerichtsentscheidungen meistens Verweise auf Gesetze oder andere Rechtsvorschriften zum Ausdruck bringt: Das zeigen die Phrasen gemäß §§ 64 Abs, gemäß § 8 Abs, gemäß § 8 Abs . 2 Nr, gemäß Art 3 Abs 1 GG u. ä. in den Konkordanzen der Korpusabfrage.

Im Vergleich zu dem Intertextualitätsmarker auf der Grundlage stellen die Muster mit der Präposition gemäß eine größere Vielfalt innerhalb der Musterliste mit dem Paragraphenzeichen dar. Außerdem weisen die gemäß-Muster mit 254.571 Belegen eine viel größere Frequenz in den Gerichtsentscheidungen im GeLeCo gegenüber den Mustern mit auf der Grundlage auf, die mit 30.124 Belegen im GeLeCo vertreten sind (s. Abb. 7).

Abb. 7. Belege für den Gebrauch von gemäß in Gerichtsentscheidungen im GeLeCo

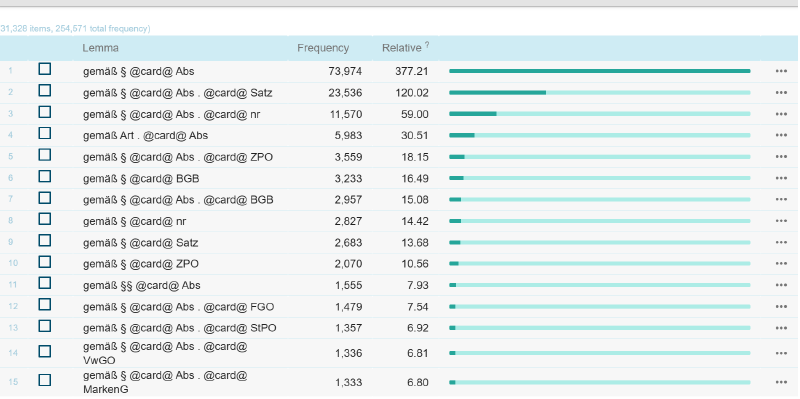

Auch die Frequenzanalyse bestätigt, dass die Präposition gemäß häufiger beim Zitieren der Gesetze auftritt, da in der Lemma-Liste die sprachlichen Muster mit Paragraphenzeichen und Abkürzungen der Strukturteile der Gesetzte (z. B. Abs, Satz, nr) und Bezeichnungen der Gesetze oder anderer Vorschriften (z. B. ZPO) auf den ersten 15 Plätzen rangieren (s. Abb. 8).

Abb. 8. Ergebnisse der Frequenzanalyse der Muster mit der Präposition gemäß im GeLeCo

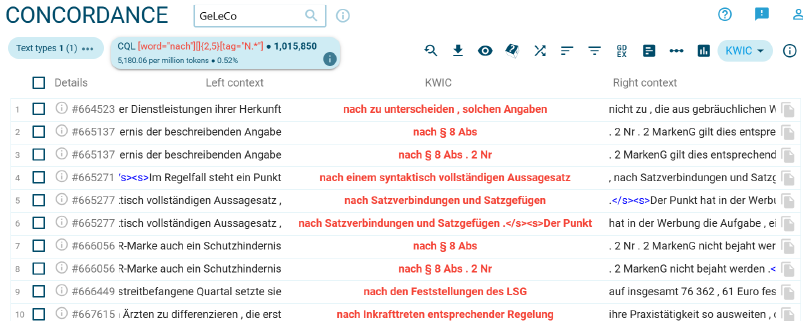

Die Präposition nach ist polysem und kann in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden. Auch in den Gerichtsentscheidungen im GeLeCo dient nach nicht nur zur Markierung der Bezüge auf andere Texte wie nach § 8 Abs, sondern tritt auch in der modalen Bedeutung entsprechend (z. B. ihrer Herkunft nach), in der lokalen Bedeutung (z. B. nach einem syntaktisch vollständigen Aussagesatz) oder in der temporalen Bedeutung (z. B. nach Inkrafttreten entsprechender Regelung, s. Abb. 9) auf.

Abb. 9. Ergebnisse des Gebrauchs der Präposition nach in Gerichtsentscheidungen im GeLeCo

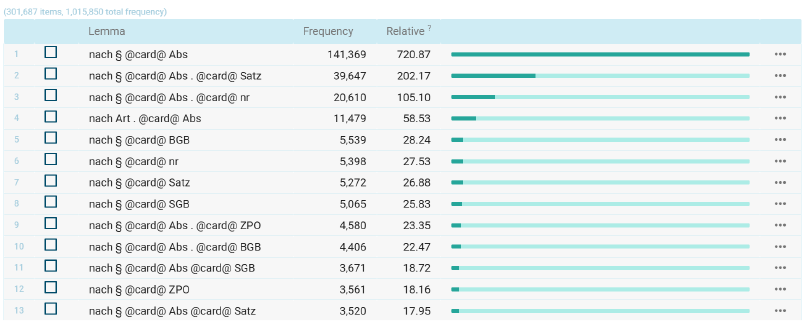

Die Frequenzanalyse der Verwendung der Präposition nach ergibt, dass nach jedoch in Gerichtsentscheidungen häufig Zitate der Gesetze oder anderer Rechtsvorschriften markiert, was Paragraphenzeichen und Abkürzungen der Strukturteile der Gesetze wie Abs oder Gesetzesabkürzungen verdeutlichen, z. B. nach § @card@ Abs, nach § @cadr@ Abs . @cadr@ Satz, nach @cadr@ BGB. Solche sprachlichen Muster belegen in der Lemma-Liste die Plätze 1 bis 13 (s. Abb. 10).

Abb. 10. Ergebnisse der Frequenzanalyse der Muster mit der Präposition nach im GeLeCo

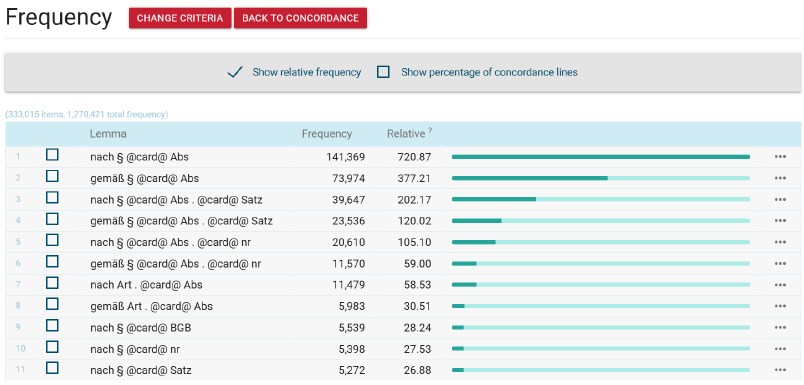

Der Vergleich des Gebrauchs der Präpositionen gemäß und nach in Bezug auf ihre Funktion in Gerichtsentscheidungen zeigt, dass sie beide meistens beim Verweisen auf Gesetzestexte oder ähnliche Rechtsvorschriften vorkommen: Die sprachlichen Muster nach § @card@ Abs, gemäß § @card@ Abs, nach § @card@ Abs . @card Satz, gemäß § @card@Abs . @card Satz und eine ähnliche Struktur aufweisende Muster machen die ersten 11 Positionen der Lemma-Liste aus (s. Abb. 11). Den Daten der Frequenzanalyse ist zu entnehmen, dass die Präposition nach sogar häufiger in der Funktion des Zitierens als die Präposition gemäß auftritt: Das auf dem ersten Platz rangierende sprachliche Muster nach § @card@ Abs mit der Frequenz 141.369 kommt fast doppelt so häufig in Gerichtsentscheidungen des GeLeCo vor wie das sprachliche Muster gemäß § @card@ Abs, dessen absolute Häufigkeit 73.974 ist. Das sprachliche Muster nach § @card@ Abs . @card Satz mit der Frequenz 39.647 wird auch fast zweimal häufiger als die gleiche Konstruktion mit der Präposition gemäß verwendet, deren Frequenz 23.536 in Gerichtsentscheidungen ist. Ein ähnliches Verhältnis weisen auch die sprachlichen Muster nach § @card@ Abs . @card@ nr mit der Häufigkeit 20.610 und gemäß § @card@ Abs . @card@ nr mit der Häufigkeit 11.570 auf. Das sprachliche Muster nach Art . @card@ Abs, dessen Frequenz 11.479 ist, kommt auch halb so oft wie das gleiche Muster mit der Präposition gemäß mit der Häufigkeit 5.983 vor. Die Plätze 9, 10 und 11 belegen die sprachlichen Muster mit der Präposition nach: nach § @card@ BGB (5.539 Belege), nach § @card@ nr (5.398) und nach § @card@ Satz (5.272), die auch ihrer Struktur nach die Bezüge auf Gesetze und andere Vorschriften ausdrücken (s. Abb. 11).

Abb. 11. Frequente Muster mit den Präpositionen gemäß und nach in Gerichtsentscheidungen im GeLeCo

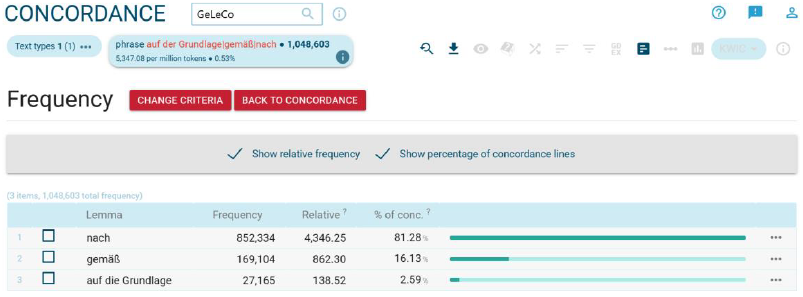

Eine vergleichende Häufigkeitsanalyse der die Verweise auf andere Texte markierenden Redemittel zeigt, dass in Gerichtsentscheidungen die Phrase auf der Grundlage 2,59 % der drei analysierten Redemittel ausmacht, während die Phrasen mit der Präposition nach mit großem Abstand mit 81,2 % auf Platz 1 rangieren. Die Präposition gemäß bildet 16,13 % der analysierten Fälle (s. Abb. 12). Dabei sollte man in Betracht ziehen, dass die Präposition nach nicht nur Verweise auf andere Texte markiert, sondern auch in anderen Funktionen auftritt, so dass ihre Häufigkeit in der Intertextualitätsfunktion anhand einer Stichprobe überprüft werden sollte. Die Wortgruppe auf der Grundlage bildet nur einen kleinen Teil der drei analysierten Redemittel, die Verweise auf andere Texte ausdrücken.

Abb. 12. Vergleich der Verwendung von nach, gemäß, auf der Grundlage in Gerichtsentscheidungen im GeLeCo

Die ersten 500 Belege mit der Präposition nach aus den Gerichtsentscheidungen im GeLeCo wurden einer Stichprobenanalyse in Bezug auf die Funktion der Präposition nach unterzogen. Die manuelle Untersuchung der Belege ergab, dass nur etwas mehr als Hälfte (277 Belege, rund 55 %) der untersuchten Phrasen die Verweisfunktion haben. Die Textsorten, auf die mit der Präposition nach Bezug genommen wird, sind Gesetz, Verordnung, Anspruch, Antrag, Plan, polizeiliche Angaben, Ausführungen des Sachverständigen, Arztattest, Bescheinigung, Gutachten, Satzung, Patentschrift, Verfügung, Beschluss, Vorbringen des Klägers, Urteil, Prognose, Entscheidung, Vertrag und seine Anlage, Bestimmung oder Rechtsprechung und Recht, Theorie oder Erkenntnisse als Hyperonyme. Diese Analyse zeigt, dass die Präposition nach häufig zum Ausdruck anderer Funktionen in den Gerichtsentscheidungen verwendet wird. Die anderen Funktionen, die mit der Präposition nach ausgedrückt werden, sind die Temporalität (z. B. nach fachkundiger Beratung, nach Inkrafttreten entsprechender Regelung, nach dem Zeitpunkt, nach 1:45 Uhr, nach der Tatnacht), die Lokalität (z. B. nach Hause, nach Deutschland, nach Satzverbindungen) und die Modalität (z. B. ihrer Herkunft nach, je nach Lage ihres Wohnortes, nach allgemeinen Maßstäben, nach Quadratmeter und Verwendungszweck, nach Treu und Glauben, nach Maßgabe, nach Grund und Höhe, nach Ansicht). Letztere stellt häufig feste Wortverbindungen dar. Außerdem wird nach als Präposition eines präpositionalen Objekts verwendet (z. B. nach Ärzten mit über- und mit unterdurchschnittlichen Fallzahlen zu differenzieren) oder als trennbares Präverb (z. B. Kommt er dem nicht fristgerecht nach, […]). Da etwa in der Hälfte der untersuchten Phrasen nach die Verweisfunktion und in der anderen Hälfte der Belege andere Funktionen aufweist, dient die Präposition nach doch relativ frequent als Intertextualitätsmarker in Gerichtsentscheidungen im Vergleich zu ihren anderen Funktionen und zu den anderen untersuchten Intertextualitätsmarkern, da gemäß 16,13 % und auf der Grundlage nur 2,59 % aller Belege mit den drei Redemitteln ausmacht.

Da in der letzten Zeit immer häufiger für die Übersetzung von verschiedenen Texten generative KI-Modelle als Hilfsmittel herangezogen werden, sollte im nächsten Schritt auch ihre Zuverlässigkeit aufgrund der aus dem GeLeCo gewonnen Daten überprüft werden. Dazu wurde ein Prompt als Übersetzungsauftrag für zwei Chatbots, ChatGPT und Copilot, formuliert. In der laut ChatGPT juristisch präziseren Variante der Übersetzung wurde unter Berufung auf als ein den Verweis auf andere Texte markierendes Redemittel in folgendem Satz gebraucht: Die Polizeibehörde lehnte jedoch die Verlängerung ab und verweigerte die Neuregistrierung der Erlaubnis unter Berufung auf Artikel 40 Absatz 1 Punkt 10 des Gesetzes über die Kontrolle von Waffen und Munition in der Fassung von 27. Juni 2019 8 (s. Abb. 13).

Abb. 13. Übersetzung von ChatGPT des Abschnittes aus der litauischen Gerichtsentscheidung ins Deutsche

Das Chatbot Copilot verwendet das Verb sich berufen für die Markierung der Bezugnahme auf das Gesetz im Satz: Die Polizeidienststelle entschied jedoch, sich auf Artikel 40 Absatz 1 Punkt 10 des Waffenkontrollgesetzes […] zu berufen und die erteilte Genehmigung nicht erneut zu registrieren (s. Abb. 14).

Abb. 14. Übersetzung von Copilot des Abschnittes aus der litauischen Gerichtsentscheidung ins Deutsche

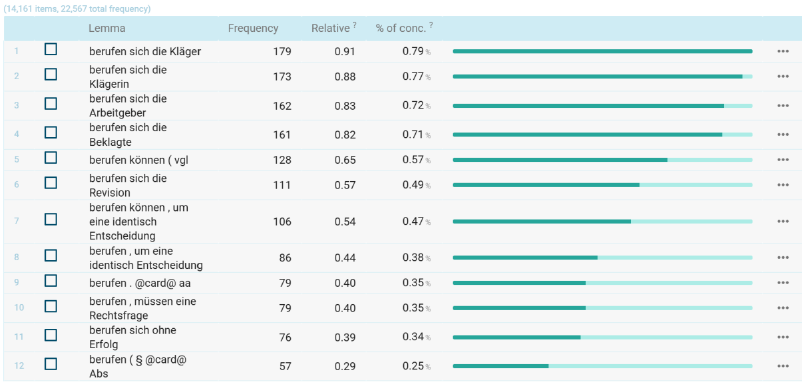

Die Abfragen in den Gerichtsentscheidungen des GeLeCo zeigen, dass das Verb sich berufen selten Bezüge auf andere Texte markiert, denn dieses Verb wird meistens mit den Nominalphrasen die Kläger, die Klägerin, die Arbeitgeber, die Beklagte, die Revision, ohne Erfolg sowie mit einem Verb oder einer Verbkonstruktion können, können , um eine identisch Entscheidung, müssen eine Rechtsfrage im sprachlichen Muster verwendet. Die sprachlichen Muster, in denen die Funktion der Bezugnahme durch Paragraphenzeichen und die Abkürzungen der Strukturteile der Gesetze zu erkennen ist, (z. B. berufen . @card@ aa und berufen (§ @card@ Abs), stehen in der Liste der Abfrageergebnisse im GeLeCo jeweils auf Platz 9 und 12 (s. Abb. 15).

Abb. 15. Frequente Muster mit dem Verb sich berufen in Gerichtsentscheidungen im GeLeCo

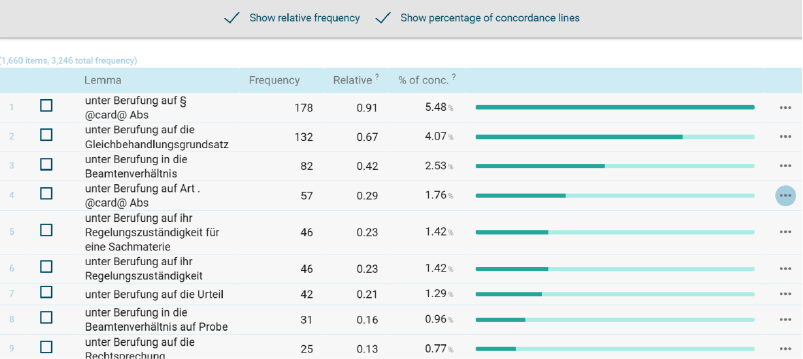

Die präpositionale Nominalisierung unter Berufung wird eher häufiger als sprachlicher Verweis auf Gesetze oder ähnliche Rechtsvorschriften im Vergleich zu ihrer Verbvariante gebraucht, was aus den Korpusdaten ersichtlich ist, wo das sprachliche Muster mit Paragraphenzeichen und Abkürzungen der Strukturteile der Gesetze unter Berufung auf § @card@ Abs 5,48 % aller abgerufenen Belege der Wortgruppe unter Berufung ausmacht und auf Platz 1 rangiert. Ein zweites sprachliches Muster des Zitierens ist unter Berufung auf Art . @card@ Abs, es steht auf Platz 4 und bildet 1,76 % aller Belege mit unter Berufung (s. Abb. 16).

Abb. 16. Frequente Muster mit der Phrase unter Berufung in Gerichtsentscheidungen im GeLeCo

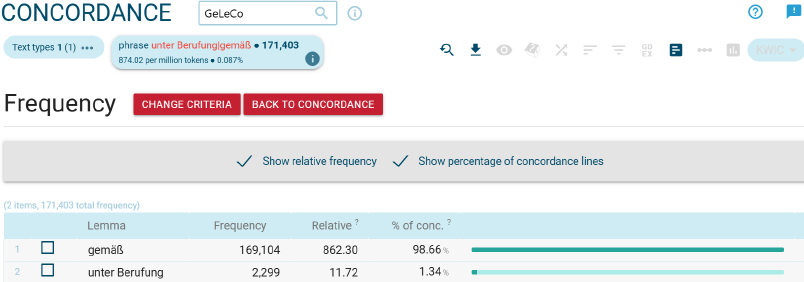

Für den Vergleich der durch die Chatbots und der im GeLeCo verwendeten sprachlichen Mittel wurden im GeLeCo nur die Wortgruppe unter Berufung und die Präposition gemäß herangezogen, da das Verb sich berufen und die Präposition nach auch andere Funktionen in den Gerichtsentscheidungen des Korpus haben und nicht nur Verweise auf andere Texte markieren.

Aus den verglichenen Daten der sprachlichen Mittel gemäß und unter Berufung geht hervor, dass die Verwendung der Präposition gemäß mit der Frequenz 169.104 im Vergleich zu unter Berufung mit der Frequenz 2.299 viel häufiger für die Markierung der Verweise vorkommt (Abb. 17).

Abb. 17. Vergleich der Verwendung von gemäß und unter Berufung in Gerichtsentscheidungen im GeLeCo

Die Analyse der sprachlichen Mittel im GeLeCo zeigt, dass sich die in Gerichtsentscheidungen verwendeten sprachlichen Mittel zur Markierung der Bezüge auf andere Rechtstexte in ihrer Verwendungshäufigkeit von den sprachlichen Mitteln, die bei der maschinellen Übersetzung vorkommen, unterscheiden. Das stellt die Grundlage für die didaktischen Überlegungen und die Entwicklung von Unterrichtsszenarien und Aufgaben dar, damit die Lernenden im rechtsbezogenen DaF-Unterricht dafür sensibilisiert werden, dass die Übersetzungstools und Chatbots grob den Inhalt des Textes wiedergeben, aber die präziseren, für juristische Handlungen relevanten Nuancen der Rechtstexte nicht ausdrücken.

5 Schlussfolgerungen und Konsequenzen für den fachbezogenen DaF-Unterricht der Rechtssprache

Die maschinelle Übersetzung des Auszugs aus einer Entscheidung des Verfassungsgerichts der Republik Litauen und die Recherche der Korpusdaten im GeLeCo hat ergeben, dass sich die sprachlichen Mittel der Bezugnahme auf andere Texte in den von den Übersetzungs- und KI-Tools übersetzten Rechtstexten von den in den Gerichtsentscheidungen des Korpus verwendeten typischen sprachlichen Mitteln unterscheiden. Daraus könnte man den Schluss ziehen, dass maschinelle Übersetzungen für den Bereich der Verweise nicht die notwendigen rechtssicheren Formulierungen liefern und die maschinelle Übersetzung momentan die professionellen Übersetzer:innen nicht immer ersetzen kann, denn Rechtstexte haben häufig in der juristischen Arbeit die gleiche Funktion wie Originale und die Übersetzungen dienen nicht zur Information über den Inhalt des Textes, wie das häufiger der Fall in anderen Bereichen ist, sondern sie haben auch Rechtswirkung. Eine ungenaue Inhaltswiedergabe könnte somit in bestimmten Situationen entsprechende Rechtsfolgen haben, wenn ein Rechtstext nicht präzise übersetzt wird.

Da Wörterbücher als Hilfsmittel bei der Übersetzung von Rechtstexten nicht mehr die wichtigste Rolle spielen, sondern immer häufiger digitale Tools herangezogen werden, sollten die Übersetzer:innen bzw. Linguist:innen, die sich mit Rechtstexten beschäftigen werden, bei der Ausbildung für die Besonderheiten der Rechtssprache und ihre Übersetzungsspezifik sensibilisiert werden. Die Lernenden sollten auch im rechtsbezogenen Fremdsprachenunterricht auf die Ungenauigkeiten der maschinellen Übersetzung der Rechtstexte aufmerksam gemacht werden. Die Aufgaben und Lernszenarien der Korpusarbeit und somit die Korspusdidaktik könnten dabei eine wichtige Rolle im rechtsbezogenen Fachsprachenunterricht spielen. Die kritische Bewertung der mithilfe der Übersetzungsmaschinen produzierten oder mit KI-Tools generierten Texte und der Vergleich der sprachlichen Mittel in diesen Texten mit den entsprechenden sprachlichen Mitteln in Korpustexten sollten auf einer korpusbezogenen Recherche basieren und somit die corpus literacy der Lernenden aufbauen und fördern. Die korpusbasierten Aufgaben könnten auch dabei helfen, die Qualität der beim Übersetzen eingesetzten digitalen Tools zu überprüfen.

Trotz einiger Nachteile der Korpusrecherche, einer komplizierten Abfragesprache und des Zeitaufwands, ermöglicht die Arbeit mit Korpora den Zugang zur authentischen Sprachverwendung. Die Korpusarbeit mit dem GeLeCo der deutschen Rechtssprache kann nicht nur die authentische Verwendung der deutschen Rechtssprache, sondern auch die sprachliche Spezifik oder die sprachlichen Unterschiede der einzelnen Textsorten zeigen, da das GeLeCo Gesetze, Gerichtsentscheidungen und Verwaltungsvorschriften enthält. Als Voraussetzungen für die Korpusarbeit im rechtsbezogenen Fremdsprachenunterricht sind Sprachkenntnisse auf einem relativ hohen Niveau nötig sowie Textsortenkompetenz und juristisches Basiswissen, so dass die Korpusarbeit mit Rechtstexten vorwiegend im Masterstudium der Auslandsgermanistik ihren Platz finden könnte.

Abschließend sollte die Vermutung ausgedrückt werden, dass bis jetzt die Korpusarbeit immer noch die zuverlässigste Methode für die Sensibilisierung der Studierenden für authentische Sprachverwendung ist und deshalb die Korpusrecherche ihren Platz im fachbezogenen Fremdspracheunterricht finden sollte.

Als weitere Aktivitäten und Forschungsfragen, die auf der in diesem Beitrag vorgestellten Untersuchung und auf den didaktischen Überlegungen für den fachbezogenen Fremdsprachenunterricht basieren, könnten die Entwicklung der Unterrichtsszenarien und Aufgaben sowie ihr Einsatz im Unterricht und das Feedback der Lehrenden und Lehrkräfte genannt werden.

Quellenverzeichnis

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 2023 m. vasario 9 d. Nr. KT14-A-N2/2023 (‘Entscheidung des Verfassungsgerichts der Republik Litauen zur Verfassungskonformität von Art. 40 Abs. 1 Nr. 10 des Waffenbesitzgesetzes vom 9. Februar 2023, Nr. KT14-A-N2/2023’). Abrufbar unter: https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2803/content. Zugriff: 07.08.2025.

Korpus GeLeCo (German Legal Corpus). Abrufbar unter: https://bellatrix.sslmit.unibo.it/noske/public/#dashboard?corpname=geleco. Zugriff: 07.08.2025.

Literaturverzeichnis

Ballansat, Suzanne & Gunhilt Perrin. 2007. Kombinierte Analyse von Inhalt und Sprache juristischer Texte als Vorbereitung auf den Übersetzungsunterricht. Studien zur Rechtskommunikation. Dorothee Heller & Konrad Ehlich, Hrsg. Berlin u. a.: Peter Lang. 259–286.

Beißwenger, Michael & Matthias Knopp. 2019. Soziale Medien in Schule und Hochschule. Zur Einführung. Soziale Medien in Schule und Hochschule: Linguistische, sprach- und mediendidaktische Perspektiven. Michael Beißwenger & Matthias Knopp, Hrsg. Berlin u. a.: Peter Lang. 9–21. (Forum Angewandte Linguistik 63)

Brockhorst, Tobias. 2022. Künstliche Intelligenz im Fremdsprachenunterricht. Wie KI basierte Software Einzug in den Fremdsprachenunterricht hält. Magazin Sprache. Goethe Institut. https://www.goethe.de/ins/be/de/spr/mgs/24202694.html. Zugriff: 07.08.2025.

Bundesministerium der Justiz. 2024. Handbuch der Rechtsförmlichkeit. 4., vollständig überarbeitete Auflage. https://www.legistik.de/HdR-2024.pdf. Zugriff: 07.08.2025.

Efing, Christian & Karl-Hubert Kiefer. 2018. Fach- und Berufssprachenvermittlung. Berufs-, Fach- und Wissenschaftssprachen. Didaktische Grundlagen. Jörg Roche & Sandra Drumm, Hrsg. Tübingen: Narr Francke Attempto. 167–196.

Fix, Ulla. 2000. Aspekte der Intertextualität. Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. 1. Halbband. Klaus Brinker, Gerd Antos, Wolfgang Heinemann & Sven F. Sager, Hrsg. Berlin & New York: Walter de Gruyter. 449–457.

Flinz, Carolina. 2019. Fachsprachen – aktuelle Fragen zu Forschung und Lehre. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 24 (1), 1–20. https://zif.tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/article/id/3172/. Zugriff: 07.08.2025.

Flinz, Carolina, Britta Hufeisen, Rita Luppi & Ruth M. Mell. 2021. Zeit für eine neue Zeitschrift? – die elektronische Zeitschrift KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache stellt sich vor. Korpora Deutsch als Fremdsprache 1 (1), 1–5. https://kordaf.tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/article/id/36/. Zugriff: 07.08.2025.

Groot, Gerard-Rene, de.1999. Zweisprachige juristische Wörterbücher. Übersetzen von Rechtstexten. Peter Sandrini, Hrsg. Tübingen: Narr. 203–227.

Kerres, Michael. 2024. Mediendidaktik. Konzeption und Entwicklung neuer Lernangebote. 6. Auflage. Oldebourg: de Gruyter.

Köbis, Laura. 2023. Künstliche Intelligenz in der DaF/DaZ-Lehre: Theoretischer Überblick und praktischer Einsatz. German as a Foreign Language 2, 31–53. https://gfl-journal.de/article/kunstliche-intelligenz-in-der-daf-lehre-theoretischer/. Zugriff: 07.08.2025.

Krekeler, Christian. 2021. Korpustraining und datengestütztes Lernen im Wirtschaftsdeutsch-Unterricht. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 26 (1), 161–195. https://zif.tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/article/id/3326/. Zugriff: 07.08.2025.

Lüdeling, Anke & Maik Walter. 2009. Korpuslinguistik für Deutsch als Fremdsprache. Sprachvermittlung und Spracherwerbsforschung, 1–37. https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/mitarbeiter-innen/anke/pdf/LuedelingWalterDaF.pdf. Zugriff: 07.08.2025.

Luppi, Rita. 2024. Vergleichbare Fachsprachenkorpora und die Vermittlung von Kollokationen in DaF am Beispiel des Projekts TermiKnowlege. Korpora Deutsch als Fremdsprache 4 (2), 236–255. https://doi.org/10.48694/kordaf.4127. Zugriff: 07.08.2025.

Meier-Vieracker, Simon. 2022. Fußballwortschatz digital. Korpuslinguistische Ressourcen für den Sprachunterricht. Korpora Deutsch als Fremdsprache 2 (1), 7–24. https://kordaf.tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/article/id/3485/. Zugriff: 07.08.2025.

Mell, Ruth Maria. 2022. Fachsprachenbezogene Wissensvermittlung und Korpora. Korpora Deutsch als Fremdsprache 2 (1), 1–6. https://kordaf.tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/article/id/3487/. Zugriff: 07.08.2025.

Morlok, Martin. 2015. Intertextualität und Hypertextualität im Recht. Zugänge zur Rechtssemantik. Interdisziplinäre Ansätze im Zeitalter der Mediatisierung. Friedemann Vogel, Hrsg. Berlin/Boston: Walter de Gruyter. 69–90.

Mukherjee, Joybrato. 2002. Korpuslinguistik und Englischunterricht: Eine Einführung. Berlin u. a.: Peter Lang.

Roche, Jörg. 2008. Handbuch Mediendidaktik. Fremdsprachen. Ismaning: Hueber.

Roche, Jörg. 2018. Mediale Lernmehrwerte durch Aufgaben- und Handlungsorientierung – Berufs-, Geschäfts- und Wissenschaftssprachen. Berufs-, Fach- und Wissenschaftssprachen. Didaktische Grundlagen. Jörg Roche & Sandra Drumm, Hrsg. Tübingen: Narr Francke Attempto. 240–250.

Wiesmann, Eva. 2022. Rechtsbezogene Wissensvermittlung. Zum Einsatz von GeLeCo in der Übersetzerausbildung. Korpora Deutsch als Fremdsprache 2 (1), 42–60. https://cris.unibo.it/retrieve/e038653d-c674-42ad-a5f6-50b030f45fc2/kordaf-56-wiesmann.pdf. Zugriff: 07.08.2025.

1 Mehr Information über die Zeitschrift unter: https://kordaf.tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/site/about/. Zugriff: 07.08.2025.

2 Mehr Informationen über die Ausgabe der KorDaF-Zeitschrift 2022, Nummer 1. https://kordaf.tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/issue/83/info/. Zugriff: 07.08.2025.

3 Das GeLeCo ist abrufbar unter: https://bellatrix.sslmit.unibo.it/noske/public/#dashboard?corpname=geleco. Zugriff: 07.08.2025.

4 An der Universität Vilnius besteht z. B. seit 2006 der interdisziplinäre Masterstudiengang „Fachsprache Jura“ (Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch), wo Linguist:innen mit der Unterstützung der Jurist:innen der Universität Vilnius den Studierenden vielfältige rechtsprachliche Kompetenzen vermitteln (vgl. https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/magistro-studiju-sarasas/dalykine-teises-kalba. Zugriff: 07.08.2025).

5 Übersetzung der Autorin des Beitrags.

6 An dieser Stelle kann darauf hingewiesen werden, dass 2023 in der durch „Google Translator“ übersetzten Variante dieses Auszugs aus der Entscheidung des Verfassungsgerichts der Republik Litauen die Bezugnahme auf das entsprechende Gesetz mit dem Verb sich stützen übersetzt wurde. Die Formulierung auf (der) Grundlage im Jahr 2025 könnte ein Indiz für die gestiegene Übersetzungsqualität der Übersetzungsmaschinen sein.

7 Fix unterscheidet als Typen der Intertextualität die Text-Text-Beziehung, die Text-Textmuster-Beziehung sowie die Text-Textwelt-Beziehung, die den Verweis in einem Text auf andere, nicht eindeutig identifizierbare Texte wiedergibt (Fix 2000, 449).

8 Andere sprachliche Mittel und Termini im übersetzten Satz werden nicht kommentiert.