Kalbotyra ISSN 1392-1517 eISSN 2029-8315

2025 (78) 63–88 DOI: https://doi.org/10.15388/Kalbotyra.2025.78.3

Carla Sökefeld

Institut für Germanistik

Universität Hamburg

Von-Melle-Park 6, Postfach #15

20146 Hamburg, Deutschland

E-Mail: carla.soekefeld@uni-hamburg.de

ORCID iD: 0000-0003-4352-9732

Anastasiia Stulen

Institut für Germanistik

Universität Hamburg

Von-Melle-Park 6, Postfach #15

20146 Hamburg, Deutschland

E-Mail: anastasiia.stulen@studium.uni-hamburg.de

ORCID iD: 0009-0009-8594-5727

Abstract. Während sich die Diskussion über den Einsatz von Korpora im Sprachunterricht lange Zeit auf Englisch als Fremdsprache konzentrierte, gibt es in letzter Zeit zunehmend Veröffentlichungen, die sich mit den Vorteilen des Einsatzes von Korpora auch für Deutsch als Fremdsprache befassen. Korpusbasierte Arbeit hat sich als vorteilhaft für den Sprachunterricht erwiesen. Aus Sicht philologischer Studiengänge ist es darüber hinaus vorteilhaft, die während des gesamten Studiums benötigten Korpuskenntnisse der Studierenden zu stärken, indem korpusbasierte Arbeit bereits in den Sprachunterricht integriert wird. Dieser Beitrag stellt eine Reihe von Unterrichtsmaterialien vor: Korpusbasierte Übungen zu häufigen Wortkombinationen und das DWDS-Wortprofil sowie korpuslinguistische „Spickzettel“, d. h. Glossare, mit Erklärungen gängiger korpuslinguistischer Begriffe. Die Materialien sind so konzipiert, dass sie die Hemmschwelle von Studierenden (und Lehrenden) gegenüber der Integration von Korpusarbeit in den Deutschunterricht als Fremdsprache senken sollen. Die Unterrichtsmaterialien wurden im Rahmen der vom DAAD geförderten germanistischen Institutspartnerschaft zwischen der Universität Vilnius und der Universität Hamburg entwickelt und zielen darauf ab, drei für das Germanistikstudium im Ausland wichtige Lernbereiche zu verbinden: Deutsch als Fremdsprache, linguistisches Wissen und Korpuskompetenz. Es gibt verschiedene Fallstricke bei der erfolgreichen Umsetzung der Korpusarbeit im Deutschunterricht, z. B. die Veränderlichkeit von Online-Korpora und Korpuswerkzeugen, die in diesem Beitrag behandelt werden. Eine erste Pilotphase der Materialien zeigt, dass insbesondere die unterschiedliche Terminologie von Korpuswerkzeugen und Lehrbüchern für die Studierenden eine Herausforderung darstellt. Dennoch argumentiert dieser Beitrag, dass die Einbindung korpusbasierter Übungen in den Sprachunterricht vorteilhaft ist, um eine Grundlage für die Korpuskompetenz der Studierenden zu schaffen, die sie während ihres gesamten philologischen Studiums erweitern können.

Schlüsselwörter: Korpuslinguistik, Korpuskompetenzen, Deutsch als Fremdsprache, Data-Driven Learning, Kollokation, Kookkurrenz

Abstract. While the discussion of using corpora in language learning was long focused on English as a foreign language, recently, there has been an increase in publications dealing with the benefits of employing corpora for German as a foreign language as well. Corpus-based work has been shown to benefit language learning. From the perspective of philological study programs, it is moreover beneficial to strengthen students’ corpus literacy needed throughout their studies by already integrating corpus work into language courses. This paper presents a set of teaching materials: Corpus-based exercises on frequent word combinations and the DWDS-Wortprofil as well as corpus-linguistic “cheat-sheets”, i.e., glossaries with explanations of common corpus-linguistic terms. The way the materials are designed is intended to alleviate students’ (and teachers’) inhibitions when it comes to integrating corpus work into German as a foreign language classes. The teaching materials were developed in the context of the “German Studies Institute Partnership” funded by the DAAD between Vilnius University and the University of Hamburg and strive to combine three learning areas vital for German Studies abroad: German as a foreign language skills, linguistic knowledge, and corpus literacy. There are several pitfalls concerning the successful implementation of corpus work into German classes, e.g., the mutability of online corpora and corpus tools, which are addressed in this paper. An initial piloting of the materials shows that especially differing uses in terminology between corpus tools and textbooks are challenging to students. Nevertheless, this paper argues that incorporating corpus-based exercises into language classes is beneficial to building a foundation for students’ corpus literacy to be expanded throughout their philological studies.

Keywords: corpus linguistics, corpus literacy, German as a foreign language, Data-Driven Learning, collocation, cooccurrence

___________

Submitted: 18/06/2025. Accepted: 18/09/2025

Copyright © 2025 Carla Sökefeld, Anastasiia Stulen. Published by Vilnius University Press

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

1 Einleitung

Das grundlegende Ziel des Fremdsprachenunterrichts ist es, umfassende Kompetenzen in Wort und Schrift in der Zielsprache zu vermitteln. In den letzten Jahren nehmen zudem damit verbundene Kompetenzen, die sich auf den Umgang mit digitalen Texten und Daten im Sinne einer Digital Literacy und/oder Data Literacy beziehen, immer mehr an Bedeutung zu (vgl. Kerschhofer-Puhalo 2021, 282–283; Frank et al. 2016, 5). Auch der Begriff Corpus Literacy (vgl. Mukherjee 2002) lässt sich in diese Konzepte einreihen, besonders wenn eine Fremdsprache im Kontext eines philologischen Studiums erlernt wird, in dem die Arbeit mit Korpora in linguistischen und literaturwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen erwartbar ist. Mukherjee (2002) beschreibt Corpus Literacy als „in einem handwerklich-methodischen Sinne eine auf den Umgang mit Korpusdaten abzielende Weiterentwicklung der computer literacy, andererseits aber auch eine von der Computernutzung unabhängige inhaltliche und korpusanalytische Kompetenz“ (Mukherjee 2002, 179, Hervorhebung i. O.). Neben den notwendigen technischen Fähigkeiten, Abfragen in Korpora vornehmen und mit Korpustools wie beispielsweise AntConc (Anthony 2024) oder Sketch Engine (Kilgarriff et al. 2014) Frequenzlisten und Kookkurrenzen erstellen bzw. abrufen zu können, spielt demnach auch die „dateninterpretatorische Kompetenz“ (Mukherjee 2002, 180) eine wichtige Rolle für den Umgang und die Analyse mit Korpora. Callies (2019) beschreibt Corpus Literacy ebenfalls als ein „multicomponential set of complex skills“ (Callies 2019, 247), das sowohl grundlegende Konzepte der Korpuslinguistik als auch die Fähigkeiten der Durchführung von (komplexen) Korpusabfragen und die Interpretation von Korpusdaten umfasst. Als deutschsprachiges Äquivalent zu Corpus Literacy betrachten wir Korpuskompetenz als die technische und dateninterpretatorische Fähigkeit, Korpora und Korpuswerkzeuge für (linguistische)1 Analysen einsetzen zu können.

Das Ziel der exemplarischen korpusbasierten Übungsmaterialien zu Kollokationen und Kookkurrenzen, die dieser Beitrag vorstellt, ist es, das Erlernen einer Sprache im Fremdsprachenunterricht – in unserem Fall dem Deutschen – mit dem Erlernen solcher Korpuskompetenzen zu verbinden. Im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft (GIP) „Korpusdidaktik für (formelhafte) Fachsprache“ (KoDi-FS) zwischen der Universität Vilnius und der Universität Hamburg, die seit 2022 vom DAAD gefördert wird (vgl. Zinsmeister et al. 2025), wurden zu diesem Zweck korpusbasierte Übungsmaterialien für den DaF-Unterricht an der Universität Vilnius erstellt, die kein korpuslinguistisches Vorwissen bei den Studierenden voraussetzen.2 Studierende ohne Deutschkenntnisse können an der Universität Vilnius ein Germanistik-Studium beginnen und Sprachkenntnisse des Niveaus A2/B1 bis zum Ende ihres ersten Studienjahres erlangen, um anschließend an linguistischen und literaturwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen mit der Unterrichtssprache Deutsch teilzunehmen. Die Vermittlung von Sprachkenntnissen nimmt deshalb für viele Studierende einen großen Teil des ersten Studienjahres ein. Über die grundlegenden Kompetenzen der Digital und Data Literacy hinaus verfolgt der Einsatz korpusbasierter Übungen das Ziel, Studierende bereits während des DaF-Unterrichts an linguistische Konzepte und korpuslinguistische Methoden heranzuführen. Idealerweise kann es so gelingen, die drei Aspekte des Fremdsprachenlernens, der linguistischen Wissensvermittlung und der Vermittlung von Korpuskompetenzen miteinander zu verknüpfen und dadurch ein forschungsorientiertes Lernen zu fördern.

Im Folgenden wird zunächst der theoretische Rahmen zu korpusdidaktischen Ansätzen in der Auslandsgermanistik gesteckt, wobei Kapitel 2.1 auf die Rolle eingeht, die Korpora aktuell im DaF-Unterricht spielen, während Kapitel 2.2 Herausforderungen und Chancen korpusdidaktischer Ansätze darlegt. In Kapitel 3 werden die exemplarischen Übungsmaterialien vorgestellt, die im Rahmen von KoDi-FS erarbeitet wurden. Dabei handelt es sich um Wortschatz- und Grammatikübungen sowie einen „Spickzettel“ als korpusdidaktisches Hilfsmittel, das für Studierende und Lehrende jeweils wichtige Grundbegriffe und Konzepte aufgreift und erklärt. Diese Übungsmaterialien sollen als „Fahrplan“ gelten und können von Lehrenden entweder direkt genutzt, oder nach den eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen der Studierenden angepasst werden. In Kapitel 4 wird der Einsatz eines Auszugs der Materialien im Rahmen eines studentischen Tutorats an der Universität Vilnius beschrieben. Kapitel 5 zieht ein Fazit über den Nutzen und die Herausforderungen beim Einsatz der korpusbasierten Übungen im DaF-Unterricht.

2 Korpuskompetenz und Korpusdidaktik für die Auslandsgermanistik

Während die Nutzung von Korpora und eine damit verbundene Vermittlung von Korpuskompetenzen lange vornehmlich im Fremdsprachenunterricht mit der Zielsprache Englisch eine Rolle spielte (vgl. Lüdeling & Walter 2009, 2), zeigt sich in den vergangenen Jahren eine vermehrte Publikationstätigkeit auch für den DaF-Bereich. Besonders hervorzuheben ist hierbei zum einen die Zeitschrift Korpora Deutsch als Fremdsprache (KorDaF), die 2021 von Carolina Flinz und Britta Hufeisen mit dem Ziel gegründet wurde, „den Einsatz von Korpora für DaF/DaZ/DaM [...] zu beleben und dadurch den Nutzen von Korpora und korpuslinguistischer Forschung in diesem Feld einer interessierten und breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen“ (Flinz et al. 2021, 2). Im selben Jahr erschien außerdem das Themenheft „KORPORA in DaF und DaZ: Theorie und Praxis“, herausgegeben von Carolina Flinz, in der Zeitschrift für Interkulturellen Mehrsprachigkeitsunterricht, dessen Beiträge verschiedenste Aspekte der Arbeit mit Korpora im DaF-Unterricht beleuchten und diskutieren.

Mithilfe einer Korpusdidaktik, wie sie im Projekt KoDi-FS diskutiert wird3, sollen die oben beschriebenen Korpuskompetenzen an Studierende vermittelt werden. Im Sinne eines Data-Driven Learning (vgl. Flinz 2021, 3) für den DaF-Unterricht wurden im Projekt Übungsmaterialien erarbeitet, die Korpustools und Korpusdaten direkt in gängige Aktivitäten im Unterricht einbeziehen, wodurch die bei Lehrenden wie Studierenden vorhandene mögliche „Skepsis gegenüber diesem Ansatz gemindert werden kann“ (Flinz 2021, 3). Lehrende können Korpora also sowohl dazu benutzen, „um mit authentischen sprachlichen Daten im Unterricht induktiv (Regeln aus Daten) sowie auch deduktiv (Exemplifizierung von Regeln auf der Basis von Daten) zu arbeiten“ (Flinz 2021, 4). Im Folgenden wird das Potential des Einsatzes von Korpora im DaF-Unterricht kurz umrissen, bevor auf Herausforderungen einer Korpusdidaktik für die Auslandsgermanistik eingegangen wird.

2.1 Korpora im DaF-Unterricht: Chancen und Potentiale

Neben Publikationen, die einen Überblick über vorhandene Korpusressourcen und deren Einsatzmöglichkeiten für den DaF-Unterricht liefern (z. B. Flinz et al. 2023), und solchen, die sich auf die Arbeit mit Lernerkorpora beziehen (z. B. Hirschmann et al. 2022), stellen aktuelle Arbeiten anhand konkreter Unterrichtsszenarien bestimmte Ressourcen vor und reflektieren deren Einsatz. So untersucht beispielsweise Gredel (2021), inwiefern digitale Korpusinfrastrukturen, die Daten aus dem Bereich der internetbasierten Kommunikation bereitstellen, im Fremdsprachenunterricht die Digital Literacy von Studierenden fördern können. Dafür stellt sie fünf didaktische Szenarien anhand verschiedener Korpora von Wikipedia-Daten vor, die im Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) über die Schnittstelle COSMAS II zur Verfügung stehen, z. B. die Untersuchung von Sozialdeixis im Kontext der Nettiquette auf den Diskussionsseiten der Wikipedia oder die Untersuchung plattformspezifischer Sprachmuster mithilfe der in COSMAS II integrierten Kookkurrenzanalyse. Die vorgestellten didaktischen Szenarien verschränken Digital Literacy im Sinne z. B. der „Einhaltung von Netiquetten“ (Gredel 2021, 128) mit Aspekten der Corpus Literacy. Abschließend attestiert Gredel CMC-Korpora „ein großes Potenzial für den DaF/DaZ-Unterricht“ (Gredel 2021, 129).

Krekeler (2021) beschreibt den Einsatz von Korpora für den Wirtschaftsdeutschunterricht und stellt konkrete Übungsaufgaben vor. Im Erfahrungsbericht wird betont, dass „die Fähigkeit zum autonomen Umgang mit Korpora über einen längeren Zeitraum entwickelt werden muss“ (Krekeler 2021, 190), im Grundstufenbereich jedoch auch schon mit vorbereiteten Korpusabfragen oder ausgewählten Konkordanzen gearbeitet werden kann. Eine Anpassung des Unterrichtszenarios und der spezifischen Korpusarbeiten an die jeweilige Studierendengruppe ist demnach unerlässlich.

Mollica und Steyer (2024) stellen die Entwicklung korpusbasierter Übungsmaterialien für ihren Anwendungsfall des Erwerbs von Phrasemen als „echtes Desideratum“ heraus, da „die Integration von korpusbasierten Beispielen und Übungen in den Unterricht [...] das Lernen von Phrasemen nicht nur effektiver, sondern ungleich interessanter [macht]“ (Mollica & Steyer 2024, 3). Über die Aktivierung und Motivation der Studierenden durch die Arbeit mit authentischen Sprachdaten hinaus bietet die Arbeit mit Korpora zudem den Vorteil, dass sie den Zugriff auf Strukturen und Verwendungsmuster erlaubt, die in den genutzten Lehrbüchern möglicherweise gar nicht vorhanden sind (vgl. Gilquin 2022, 112). Zudem bereiten authentische Beispiele Lernende „langfristig und behutsam darauf vor [...], daß authentische Daten sich eben häufig nicht mit rigiden, schulgrammatischen Regeln erklären lassen“, ein Umstand, der „für Fremdsprachenlerner häufig Probleme [bereitet], da natürlich zunächst von vereinfachenden Regeln auszugehen ist, diese aber oftmals in Annäherung an die muttersprachliche Realität irgendwann erweitert oder modifiziert werden müssen und deren Gültigkeit insofern relativiert werden muß“ (Mukherjee 2002, 180).

Studierende können sich anhand korpusbasierter Übungseinheiten im DaF-Unterricht also einerseits Wortschatz- und Grammatikwissen an authentisch produzierten Äußerungen erarbeiten. Andererseits erlangen sie damit bereits im Zuge des Sprachunterrichts Korpuskompetenzen, die für ihr weiteres Germanistikstudium essenziell sind. Insgesamt hat Data-Driven Learning (DDL, vgl. Johns & King 1991) vielfältige Vorteile:

DDL is alleged to enhance cognitive and metacognitive skills, increase sensitivity to authentic language use, provide an interactive approach to constructivist discovery learning, foster motivation especially through individualisation, promote reusable and transferable skills, favour autonomy for life-long learning, and correspond largely to current theories of second language acquisition. (Boulton & Tyne 2013, 99)

Empirische Studien belegen beispielsweise die Förderung der schriftlichen Sprachproduktion durch die Nutzung von Korpora (vgl. Boulton & Tyne 2013, 100). Ein korpusbasierter DaF-Unterricht bietet also vielfältige Potentiale, setzt allerdings eine Vermittlung von Korpuskompetenzen voraus, die bei Studierenden nicht als gegeben angenommen werden können. Dabei ergeben sich verschiedene Herausforderungen für die Korpusdidaktik, die im Folgenden diskutiert werden.

2.2 Korpusdidaktische Herausforderungen

Verschiedene Aspekte stellen für eine „angemessene Korpusdidaktik, die ein sinnvolles Repertoire an Korpuskompetenzen identifiziert und konkrete Methoden für deren Vermittlung vorschlägt“ (Zinsmeister et al. 2025, 46) eine Herausforderung dar. Gilquin (2022) merkt beispielsweise an, dass authentische Beispiele aus Korpora zu komplex für Lernende sein können oder dass „the more implicit and inductive approach that is typically associated with data-driven learning does not suit every student’s learning style“ (Gilquin 2022, 115). Im Folgenden werden verschiedene Aspekte ausgeführt, die für die Erstellung der korpusbasierten Übungsmaterialien eine besondere Rolle spielten.

Zum einen können die korpusbasierten Übungsaufgaben immer nur zu einem spezifischen Korpus oder Tool und darüber hinaus zum aktuellen Stand dieses Korpus oder Tools entwickelt werden. Das führt dazu, das Materialien schnell veralten, weil sich sowohl die Nutzeroberfläche als auch die zugrundeliegenden Daten stetig weiterentwickeln können. Mit dieser Problematik ist man im Rahmen korpusgestützter Arbeit grundsätzlich konfrontiert, weshalb der Umgang mit sich wandelnden Ressourcen eine grundlegende Korpuskompetenz darstellt und von Beginn an vermittelt werden sollte. Die Veränderlichkeit von Korpustools sollte deshalb explizit thematisiert werden. Grundsätzlich ist es das Ziel, den Studierenden korpuslinguistische Grundkompetenzen zu vermitteln, sodass sie in der Lage sind, nicht nur mit veränderten Nutzeroberflächen umzugehen, sondern sich perspektivisch auch in neue Tools einzuarbeiten. Gleichzeitig ist es entscheidend, Übungsmaterialien, die vornehmlich dem Spracherwerb im DaF-Unterricht dienen, nicht mit korpuslinguistischen Ausführungen zu überfrachten: Es muss „stets eine Balance zwischen der Thematisierung solcher problematischen Aspekte und den Übungen selbst [gefunden werden], sodass nicht zu viel Zeit für das Erlernen der Sprachkompetenzen verloren geht“ (Zinsmeister et al. 2025, 55).

Eine weitere Herausforderung ist der Umgang mit den Tools selbst. Um sich mit der Darstellung und den Annotationsebenen in Korpustools zurechtzufinden, müssen nicht nur Korpuskompetenzen erworben werden, sondern auch die notwendige linguistische Terminologie vorhanden sein. Die in Korpora verwendeten Fachbegriffe können sich von denen unterscheiden, die in Lehrbüchern verwendet werden und „insgesamt in Kontrast zu den eher intuitiven Zugängen zu grammatischen Strukturen besonders in Lehrwerken für niedrige Sprachniveaus“ (Zinsmeister et al. 2025, 54) stehen. Solche Diskrepanzen müssen durch die Lehrenden aufgefangen und idealerweise bereits bei der Erstellung von Übungsmaterialien reflektiert werden.

Damit ist bereits die Rolle der Lehrenden angeschnitten, die für den erfolgreichen Einsatz korpusbasierter Übungsmaterialien nicht unterschätzt werden darf. Um eine gelungene Vermittlung von Korpuskompetenzen im DaF-Unterricht zu gewährleisten, müssen diese Kompetenzen zunächst bei den Lehrpersonen ausgebildet werden (vgl. Mollica & Steyer 2024, 6). Idealerweise führen korpusbasierte Materialien niedrigschwellig an die Arbeit mit Korpora heran, sodass auch Lehrende mit weniger Vorwissen die Möglichkeit bekommen, sich anhand der Materialien einzuarbeiten. Schließlich kann auch die Materialität selbst zur Hürde werden, wenn etwa nicht alle Studierenden einen eigenen Computer zur Verfügung haben und es keinen Zugang zu Computerräumen oder andere Möglichkeiten gibt, die Lernenden mit eigenen Geräten für die Korpusarbeit auszustatten. Eine „weiche“ Art der Heranführung ist allerdings trotzdem über die Verwendung gedruckter Handouts möglich (vgl. Gilquin 2022, 115).

Ma (2025) gibt verschiedene Empfehlungen für eine gelungene Vermittlung von Korpuskompetenzen, unter anderem die Priorisierung essenzieller Fähigkeiten und die Thematisierung von Einschränkungen bei der Arbeit mit Korpora. Die bisherige Forschung zeigt, dass die Vorteile eines Einsatzes korpusbasierter Übungen im DaF-Unterricht die Auseinandersetzung mit den beschriebenen Herausforderungen definitiv lohnenswert machen: „Korpora können als Hilfsmittel für die Produktion und die Rezeption benutzt werden; sie erweitern den Wortschatz, sie geben Hinweise zu einem präzisen und normkonformen Sprachgebrauch; sie fördern die Sprachenbewusstheit, sie unterstützen den Lernprozess und helfen, Formulierungsschwierigkeiten zu überwinden.“ (Flinz et al. 2021, 1). Studierende profitieren demnach vom Einsatz korpusbasierter Übungsmaterialien und der dafür erforderlichen gelungenen Vermittlung von Korpuskompetenzen. Im Folgenden wird die Konzeption der exemplarischen Übungsmaterialien beschrieben.

3 Exemplarische Übungsmaterialien

Die vorgestellten exemplarischen Materialien wurden für den Kurs „Gegenwartsdeutsch“ im B.A.-Studiengang „Germanistik“ an der Universität Vilnius konzipiert. Mit dem Thema „Feste feiern“ wurde ein Rahmen gewählt, der die Wortschatz- und Korpusarbeit für die Studierenden möglichst zugänglich machen sollte. In den Übungen geht es um konventionalisierte Wortverbindungen, die als „Schlüssel zu einer kulturell angemessenen Kommunikation“ (Mollica & Steyer 2024, 1) gesehen werden können und damit wichtig für den Sprachunterricht sind. Als „integrale[r] Bestandteil des Wortschatzes“ (Hallsteindóttir & Chrissou 2024, 8) spielen sie einerseits eine große Rolle für die Wortschatzerweiterung und -vertiefung und berühren andererseits auch grammatische Phänomene, da beispielsweise je nach Wortart verschiedene syntaktische Relationen zwischen Kollokationen bestehen. Als Schnittstelle für die Korpusarbeit wurde das DWDS-Wortprofil4 (vgl. Geyken 2011) gewählt, weil es öffentlich zugänglich und damit niedrigschwellig verwendbar ist. Darüber hinaus ist das DWDS als Wörterbuch bei einigen Studierenden möglicherweise schon bekannt, sodass der Wiedererkennungsfaktor idealerweise Hemmungen gegenüber der Korpusarbeit abschwächt. Alle Ausführungen beziehen sich auf das Wortprofil in der Version von September 2024. Zu diesem Zeitpunkt fand das Tutorat an der Universität Vilnius statt, in dem ein Teil der korpusbasierten Materialien eingesetzt wurde (siehe Kapitel 4).

Die Zielgruppe der Studierenden hat ein Sprachniveau ab A2/B1, also das Niveau, ab dem sich die Arbeit mit Korpora laut Blauth-Henke und Heinz (2009, 100) für Lernende anbietet. Krekeler (2021) hält Deutschkenntnisse „über dem Niveau B1“ (Krekeler 2021, 164) als Voraussetzung dafür, dass Lernende von korpusbezogenen Unterrichtsszenarien profitieren können. Allerdings wird eingeräumt, dass im Grundstufenbereich „vorbereitete Korpusabfragen eingesetzt und ausgewählte Konkordanzen präsentiert werden“ (Krekeler 2021, 190) können. Die in diesem Beitrag vorgestellten Übungen stellen hauptsächlich bereits abgefragte Suchergebnisse zur Verfügung und integrieren sie in Wortschatz- und Grammatikübungen. Darüber hinaus stehen für die einzelnen Übungen verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, sodass die Lehrkraft die Aufgaben angepasst an das jeweilige Sprachniveau der Studierendengruppe auswählen kann. Bei der Auswahl wurde die sprachliche Komplexität der Übungssätze berücksichtigt (vgl. Krekeler 2021, 190), allerdings wurden die Sätze nicht systematisch darauf geprüft, inwiefern ihr Wortschatz den verschiedenen Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) entspricht.

Die Zielsetzung bei der Materialerstellung war es, die folgenden drei Lernbereiche miteinander zu verbinden: 1) Sprachkompetenz (z. B. Wortschatz), 2) Linguistische Kompetenz (z. B. Wissen über Grammatik, Terminologie, semantische Relationen), 3) Korpuskompetenz. Die Grenzen zwischen diesen Bereichen verlaufen nicht unbedingt strikt, manche Phänomene können mehreren Lernbereichen zugeordnet werden. Zum Beispiel setzt eine Zuordnung von Satzgliedern (s. Abschnitt 3.2) sowohl Sprachkompetenz voraus, um den Satz überhaupt zu verstehen, als auch linguistische Kompetenz im Sinne des Wissens über die verschiedenen syntaktischen Funktionen und deren korrekte Zuordnung. Trotzdem eignet sich die Abgrenzung der drei Bereiche, um sich bewusst zu machen, welche Kompetenzen durch welche Aufgaben gefördert werden.

Die Übungsmaterialien5 wurden zunächst in Form von druckbaren Handouts konzipiert. Dies gewährleistet einen niedrigschwelligen Zugang, da nicht vorausgesetzt wird, dass Studierende eigene Computer in die Lehrveranstaltung mitbringen müssen oder dass es Zugang zu einem Computerraum gibt (wobei die parallele Arbeit mit der Schnittstelle des DWDS-Wortprofils natürlich zuträglich ist).

In Kapitel 3.1 wird zunächst eine theoretische Einordnung zur Terminologie, die für die Übungsmaterialien wichtig ist, gegeben. In Kapitel 3.2 und 3.3 werden dann die Materialien selbst vorgestellt. In der in Kapitel 4 beschriebenen Unterrichtssituation wurde im Rahmen eines studentischen Tutorats mit einer modifizierten Version der Materialien gearbeitet, um sich den Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Im Folgenden wird die Grundkonzeption der Materialien beschrieben.

3.1 Theoretische Einordnung: Kollokationen und Kookkurrenzen

Zunächst ist es notwendig, eine Abgrenzung der Begriffe Kollokation und Kookkurrenz vorzunehmen, die eine gewisse Überschneidung aufweisen. Der Begriff Kollokation wurde von John R. Firth in den 1930ern geprägt, um „‚habitual‘ word combinations“ (Evert 2005, 15) zu beschreiben. Diese Definition wurde in der nachfolgenden Forschung unterschiedlich ausgelegt, sodass zwei grundsätzliche Unterscheidungen zwischen a) „semi-compositional word pairs, with one ‚free‘ element (the base) and the other element lexically determined (the collocate)“ (Evert 2005, 16) und b) statistisch signifikanten wiederkehrenden Wortkombinationen vorliegen.

Ein Beispiel für eine Kollokation nach a) wäre eine Leistung erbringen. Hier ist das Verb erbringen lexikalisch durch die Basis Leistung bestimmt, ein anderes Verb an dieser Stelle (z. B. *Leistung durchführen) widerspricht dem Sprachgefühl. Kollokationen nach b) werden meist Kookkurrenzen genannt (vgl. Evert 2005, 17), um den Aspekt des statistisch signifikant häufigen gemeinsamen Auftretens zu fokussieren. Wenn z. B. in einem Korpus das Adjektiv dreitägig statistisch gesehen häufig mit dem Nomen Fest auftritt, handelt es sich dabei nicht um eine Kollokation im engeren Sinne, aber eben durchaus um eine Kookkurrenz.

Neben der konzeptuellen Definition muss zudem erläutert werden, was „gemeinsames häufiges Auftreten“ bedeutet. Innerhalb welcher Spanne von Wörtern wird ein Auftreten als „gemeinsam“ definiert? Nach welchem Maß wird die statistische Signifikanz des gemeinsamen Auftretens berechnet? Im DWDS-Wortprofil werden zunächst nach dem Assoziationsmaß logDice (Rychlý 2008) statistisch signifikante Wortverbindungen, also Kookkurrenzen, angezeigt. So wird auch in der Kurzbeschreibung des Wortprofils der Begriff Kookkurrenz verwendet und darauf hingewiesen, dass „[v]iele dieser Kookkurrenzen [...] sprachlich nicht weiter relevant [sind]“ und es „daher notwendig [ist], sprachlich bedeutsame Wortverbindungen, sogenannte Kollokationen, herauszufiltern“ (DWDS-Wortprofil). Gleichzeitig wird jedoch auf der Ergebnisseite des Wortprofils der Hinweis gegeben: „Klicken Sie auf eine Kollokation, um Belege angezeigt zu bekommen“ (DWDS-Wortprofil).6 Damit wird der Begriff Kollokation, der zuvor vom oberflächenbasierten Konzept der Kookkurrenz abgegrenzt wurde, in der Bedeutung ‚Kookkurrenz‘ verwendet. Diese terminologischen Feinheiten können potenziell bei Studierenden Verwirrung stiften und müssen bei der Erstellung und Verwendung der Übungsmaterialien berücksichtigt werden. Der Terminologie im Wortprofil folgend, wird im Folgenden sowie in den Übungsmaterialien der Begriff Kollokation verwendet, auch wenn es sich bei einigen Beispielen streng genommen eher um Kookkurrenzen handelt.

3.2 Wortschatz- und Grammatikübungen mit dem DWDS-Wortprofil

Das Handout mit den Wortschatz- und Grammatikübungen ist so aufgebaut, dass sich erklärende Texte, Übungsaufgaben und Hinweisboxen abwechseln. Insgesamt enthält es sechs Übungsaufgaben, die zum Teil in verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung stehen. Es sind außerdem Lösungsvorschläge vorhanden, die in grauer Schriftfarbe hervorgehoben sind und von der Lehrkraft vor der Verteilung des Handouts entfernt werden sollten. Korpuslinguistische Fachbegriffe sind fettgedruckt, um darauf hinzuweisen, dass sie im Glossar der „Spickzettel“ (siehe Kapitel 3.3) nachgeschlagen werden können.

Ein kurzer Einführungstext zu Beginn des Handouts stellt die Übungseinheit vor, indem genannt wird, welche thematischen Bereiche die verschiedenen Aufgaben berühren und welche Korpuskompetenzen aktiviert werden. Zudem wird der Hinweis gegeben, dass sich alle Links und Informationen auf den Stand des Wortprofils von September 2024 beziehen.

An die Arbeit mit dem DWDS wird anhand des Wörterbucheintrags zu feiern herangeführt. Durch die vertraute Textsorte des Wörterbucheintrags soll den Studierenden, die noch nicht mit Korpora gearbeitet haben, der Einstieg erleichtert werden. Ein kurzer Begleittext im Handout thematisiert die verschiedenen Lesarten des Verbs feiern und gibt den Hinweis, dass es sich bei der Bedeutung 1 ‚ein feierliches, frohes Ereignis (in größerem Kreise) festlich begehen‘ um die zentrale und für die folgenden Aufgaben relevante Lesart handelt. So soll im Unterrichtsgespräch die Grundlage für das Verständnis der Bedeutung von feiern geschaffen werden. Über die Abbildung der „typischen Verbindungen“ aus dem Wörterbucheintrag, die als Screenshot ins Handout eingefügt ist, wird außerdem zum Konzept der Kookkurrenz hingeführt. Im Beschreibungstext wird sowohl thematisiert, dass Verbindungen mit unterschiedlichen Wortarten und grammatischen Relationen bestehen, als auch auf die beiden Termini Kollokation und Kookkurrenz hingewiesen. Diese Aspekte sollten im Unterrichtsgespräch aufgegriffen werden, der Spickzettel (siehe Kapitel 3.3) bietet dafür eine weitere Hilfestellung. Hinweisboxen wie in Abbildung 1 geben zudem Hintergrundinformationen und vermitteln an passenden Stellen korpuslinguistisches Wissen, beispielsweise zur Veränderlichkeit der Datengrundlage oder zu möglichen Fehlern bei der automatisierten Verarbeitung der Daten.

Abbildung 1. Hinweisbox zur Datengrundlage des DWDS-Wortprofils

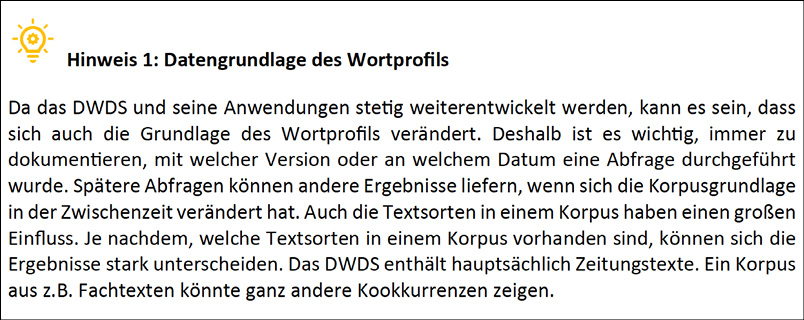

In der ersten Aufgabe (siehe Abbildung 2. Aufgabe 1 der Übungsmaterialien, in der es darum geht, mit der Darstellung im Wortprofil vertraut zu werden und die Bedeutung der Kollokationen zu reflektieren) werden die Studierenden anhand von Screenshots mit der Ansicht des Wortprofils vertraut gemacht. Zunächst sollen die Studierenden nur die Tabelle „Überblick“ analysieren und überlegen, welche Gemeinsamkeiten die Kollokationen haben. Aufgabe 1 berührt alle drei Lernbereiche: Sprachkompetenz wird benötigt und gefördert, um die Bedeutungen der Kollokationen zu aktivieren oder neu zu erlernen (entweder durch Fragen an die Lehrkraft, Diskussion der Studierenden untereinander oder Nachschlagen im Wörterbuch). Des Weiteren benötigen die Studierenden linguistische Kompetenz, um zum Beispiel zu erkennen, dass alle Kollokationen in der Tabelle „Überblick“ der gleichen Wortart (Nomen) angehören. Schließlich werden durch die Analyse der extrahierten Kollokationen auch Korpuskompetenzen gefördert, nicht zuletzt durch die Konfrontation mit Fachbegriffen wie logDice und Frequenz, die in der Tabelle auftauchen. Diese grundlegenden korpuslinguistischen Konzepte der Frequenz und des Assoziationsmaßes logDice werden in einem begleitenden Text im Anschluss an Aufgabe 1 dargelegt.

Der Begleittext weist außerdem auf die Möglichkeit hin, durch einen Klick auf eine der Kollokationen in der Tabelle zu Beispielsätzen aus dem Korpus zu gelangen. Eine weitere Hinweisbox verweist auf mögliche Fehler bei der automatisierten Verarbeitung, beispielsweise in der Zuweisung von Wortarten, die zu fehlerhaften Darstellungen führen kann. Auf diesen eher textlastigen Abschnitt des Handouts folgt die nächste Übungsaufgabe, bei der die Studierenden selbst eine Korpusabfrage durchführen sollen (siehe Abbildung 3).

Abbildung 2. Aufgabe 1 der Übungsmaterialien, in der es darum geht, mit der Darstellung im Wortprofil vertraut zu werden und die Bedeutung der Kollokationen zu reflektieren

|

Aufgabe 2 Durchsuche die Korpora des DWDS nach eigenen Beispielsätzen für Partikelverben mit feiern. Gehe dazu über folgenden Link zur Korpusabfrage: https://www.dwds.de/r. Wähle als Korpus „Gegenwartskorpora mit freiem Zugang“ aus. Wähle bei Anzeige „KWIC“ aus. Gib dein Suchwort in der Infinitiv-Form ein, zum Beispiel durchfeiern oder hineinfeiern. In den Ergebnissen werden Belege in ganz unterschiedlichen Flexionsformen angezeigt. Suche ein paar Beispiele aus, die sich deiner Meinung nach gut eignen, um die Bedeutung deines Suchworts zu illustrieren. |

Abbildung 3. In Aufgabe 2 werden die Studierenden dazu angeleitet, eine eigene einfache Korpusabfrage durchzuführen

Die Aufgabe soll niedrigschwellig mit dem Prozess der Korpussuche und korpuslinguistischen Fachbegriffen (KWIC) vertraut machen und bietet Gelegenheit, zu thematisieren, dass bei einer einfachen Wortformsuche verschiedene Flexionsformen gefunden werden. Durch die Aufgabenstellung, passende Beispielsätze für das Suchwort zu finden, soll die Sprachkompetenz der Studierenden aktiviert werden.

Die darauffolgende Aufgabe 3 beschäftigt sich weiterhin mit Verbzusätzen und liegt in drei Schwierigkeitsgraden vor. Aus Platzgründen wird in Abbildung 4 jeweils nur der erste Lückensatz sowie die Lösung dargestellt. Die Sätze beziehen sich auf die zuvor thematisierte Tabelle aus dem Wortprofil zu feiern (siehe Abbildung 2).

Aufgabe 3 berührt vor allem die Lernbereiche der Sprachkompetenz und der linguistischen Kompetenz. In allen Schwierigkeitsgraden geht es darum, die Verwendung von feiern mit verschiedenen Verbzusätzen zu üben. Im ersten Schwierigkeitsgrad wird das Verb vorgegeben und die Studierenden haben die Aufgabe, es richtig zu konjugieren und in die vorgegebenen Lücken einzusetzen.

|

Aufgabe 3 In den folgenden Sätzen fehlen die Verbzusätze mit, bis, hinein/rein, nach und durch, die in Abbildung 2 aufgelistet sind. Die Sätze stammen direkt aus dem Korpus, das für die Erstellung des Wortprofils genutzt wurde. Schwierigkeitsgrad 1: Setze die konjugierte Form von feiern und den Verbzusatz in die richtigen Lücken ein. Auswahl: mitfeiern, hineinfeiern/reinfeiern, nachfeiern und durchfeiern

... Schwierigkeitsgrad 2: Finde den passenden Verbzusatz und setze ihn in die Lücken ein. Auswahl: mit, hinein/rein, nach und durch

... Schwierigkeitsgrad 3: Finde den passenden Verbzusatz. Setze die konjugierte Form von feiern und den passenden Verbzusatz in die richtigen Lücken ein. Auswahl: mitfeiern, hineinfeiern/reinfeiern, nachfeiern und durchfeiern

... Lösung

... |

Abbildung 4. Lückensätze aus Aufgabe 3 in verschiedenen Schwierigkeitsgraden

In der zweiten Variante ist der Verbzusatz nicht mehr vorgegeben: Hier sollen die Studierenden den passenden Verbzusatz identifizieren und in die Lücke einsetzen. Dafür kann einerseits das Wissen aus dem Unterrichtsgespräch zur zuvor besprochenen Tabelle genutzt werden. Andererseits können die Studierenden auch dazu angeregt werden, selbst im Wortprofil zu recherchieren, um den passenden Verbzusatz zu finden. Im dritten Schwierigkeitsgrad werden die ersten beiden Versionen kombiniert; hier sollen die Studierenden nicht nur den passenden Verbzusatz finden, sondern zudem das Verb konjugieren und korrekt in die Lücken einsetzen. Die Lehrenden haben so die Möglichkeit, den passenden Schwierigkeitsgrad auszuwählen und die Übungsmaterialien an den Wissensstand und die Bedürfnisse ihrer Studierenden anzupassen.

Im Anschluss an Aufgabe 3 wird das zuvor besprochene Wortprofil von feiern mit dem von Fest kontrastiert (Tabelle 1).

|

feiern |

das Fest |

|

hat Adverbialbestimmung Bsp.: etwas gebührend feiern |

hat Adjektivattribut Bsp.: ein frohes Fest |

|

hat Akkusativ-Objekt Bsp.: ein Jubiläum feiern |

ist Akkusativ-/Dativ-Objekt von Bsp.: ein Fest organisieren |

|

hat Präpositionalgruppe Bsp.: mit Gästen feiern |

ist in Präpositionalgruppe Bsp.: auf das Fest freuen |

|

hat Verbzusatz Bsp.: sie feiern den Geburtstag nach |

|

|

hat Genitivattribut Bsp.: das Fest der Liebe |

|

|

ist Genitivattribut von Bsp.: der Organisator des Festes |

|

|

in Koordination mit Bsp.: feiern und jubeln |

in Koordination mit Bsp.: Feste und Bräuche |

|

hat Prädikativ Bsp.: sie wird als Heldin gefeiert |

hat Prädikativ Bsp.: das Fest war legendär |

|

ist Prädikativ von Bsp.: das Leben ist ein Fest |

|

|

hat vergleichende Wortgruppe Bsp.: er wird wie ein Popstar gefeiert |

hat vergleichende Wortgruppe Bsp.: ein Fest wie das Museumsfest |

|

ist in vergleichender Wortgruppe Bsp.: Veranstaltungen wie Feste, Wettkämpfe und Feiern |

|

|

hat Subjekt Bsp.: die Fans feiern |

ist Subjekt von Bsp.: das Fest fällt aus |

|

hat Passivsubjekt Bsp.: die Hochzeit wird gefeiert |

|

|

hat Präpositionalgruppe Bsp.: ein Fest für die ganze Familie |

Tabelle 1. Vergleichende Übersicht der grammatikalischen Funktionen der Kollokationen von feiern und Fest im DWDS-Wortprofil

Die Studierenden werden darauf aufmerksam gemacht, dass hier Kollokationen mit unterschiedlichen grammatischen Relationen vorliegen, die jeweils für die Wortarten Verb (feiern) und Nomen (Fest) relevant sind. Die grammatischen Relationen werden so gegenübergestellt, dass Gemeinsamkeiten (sowohl feiern als auch Fest treten mit vergleichenden Wortgruppen auf) sowie Unterschiede (feiern kann ein Objekt haben; Fest kann als Objekt auftreten) deutlich werden. Die darauf folgende Aufgabe 4 (siehe Abbildung 5) liegt in zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden vor. Für den niedrigeren Schwierigkeitsgrad wurden einfache Hauptsätze ausgewählt, während im höheren Schwierigkeitsgrad auch komplexe Sätze zu analysieren sind.

|

Aufgabe 4 Schwierigkeitsgrad 1: Grammatische Funktionen erkennen. In den folgenden Sätzen sind das Zielwort Fest und der jeweilige Kollokator unterstrichen. In welcher syntaktischen Funktion steht das Wort Fest im jeweiligen Satz? (Auswahl: Subjekt, Objekt, Prädikativ)

... Lösung

... Schwierigkeitsgrad 2: Grammatische Relationen erkennen. In den folgenden Sätzen sind das Zielwort Fest und der jeweilige Kollokator unterstrichen. In welcher grammatischen Relation stehen das Wort Fest und sein Kollokator im Satz zueinander? (Auswahl: hat Präpositionalgruppe, hat Adjektivattribut, ist Genitivattribut von, ist in Koordination mit)

... Lösung

... |

Abbildung 5. Auszug aus Aufgabe 4, in der die grammatische Funktion des Zielworts Fest bzw. die grammatische Relation zwischen dem Zielwort Fest und dem jeweiligen Kollokator erkannt werden soll

In beiden Versionen sind in den Sätzen das Zielwort Fest sowie der Kollokator unterstrichen, sodass den Studierenden die Kollokationen (z. B. ein Fest ausrichten) bewusst gemacht werden. Bei Schwierigkeitsgrad 1 haben die Studierenden die Aufgabe, die syntaktische Funktion zu erkennen, die das Zielwort Fest im jeweiligen Satz hat. Bei Schwierigkeitsgrad 2 hingegen geht es darum, die grammatische Relation, in der Zielwort und Kollokator zueinander stehen, zu erkennen. Dazu sollen die Studierenden sich an der zuvor besprochenen Übersichtstabelle (Tabelle 1) orientieren.

Auch Aufgabe 4 berührt vor allem Sprachkompetenz und linguistische Kompetenz. Durch die Rückkopplung an die Kollokationstabellen des DWDS-Wortprofils werden jedoch auch Korpuskompetenzen gestärkt.

Anschließend wird die Möglichkeit des Wortprofils, Kollokationen von zwei Wörtern miteinander zu vergleichen, eingeführt. Auch auf die Ansicht als Wortwolke (im Gegensatz zur bisherigen Darstellung als Tabelle) wird anhand der beiden synonymen Wörter Fest und Party eingegangen. Der Begleittext thematisiert semantische Unterschiede zwischen den beiden Nomen, die anhand der Kollokationen ersichtlich werden. Beispielsweise tritt Fest eher in Kollokationen auf, die auf traditionelle und religiöse Kontexte schließen lassen (z. B. Fastenbrechen, christlich), während Party häufig mit den Anglizismen Dinner und Disco auftritt, was auf informellere Kontexte schließen lässt. Der Begleittext beschreibt eine beispielhafte Analyse von Kollokationen und stärkt so die Korpuskompetenz der Analyse und Interpretation von Korpusdaten. Aufgabe 5 (siehe Abbildung 6) arbeitet wieder mit Lückensätzen, in denen anhand der zuvor gegebenen Informationen über die Kollokationen das passende Nomen eingesetzt werden soll.

|

Aufgabe 5 Bei Fest und Party handelt es sich um Synonyme, die sich allerdings in Bedeutungsnuancen voneinander unterscheiden, wie die vergleichende Betrachtung des Wortprofils zeigt. Die folgenden Lückensätze stammen aus dem Korpus, das für die Erstellung des Wortprofils genutzt wurde. Entscheide für jeden Satz, ob Fest oder Party thematisch und semantisch besser in die Lücke passt. Setze das Wort in der passenden Flexionsform und gegebenenfalls mit dem richtigen Artikel in die Lücke ein. Die jeweilige Kollokation im Satz ist unterstrichen. Auswahl: (das/ein) Fest, (die/eine) Party

... Lösung

... |

Abbildung 6. Auszug aus Aufgabe 5, bei der die Studierenden das passende Nomen (Party/Fest) in die Lückensätze eintragen sollen

Auf Aufgabe 5 folgend wird die Frage „Wieso lohnt es sich, sich mit Kollokationen zu beschäftigen?“ in einem graphisch abgesetzten Kasten thematisiert, wobei vor allem auf die Aspekte der Wortschatzerweiterung und Wortschatzvertiefung eingegangen wird. Die Passage ist zur Motivation der Studierenden gedacht und kann von der Lehrkraft auch als Ausgangspunkt für eine Gruppendiskussion genutzt werden, um so die Studierenden zur eigenen Reflexion anzuregen.

Aufgabe 6 schließt das Handout ab. Es handelt sich um eine Textproduktionsaufgabe, in der die Studierenden den gelernten Wortschatz anwenden sollen, indem sie einen kurzen Text darüber schreiben, wie sie ihren nächsten Geburtstag feiern möchten. Dafür sollen Sätze mit dem Verb feiern und den Nomen Fest und Party gebildet und die Kollokationen aus dem Wortprofil genutzt werden. Die abschließende Frage danach, welche Kollokationen die Studierenden am nützlichsten für den eigenen Wortschatz finden, regt wiederum zur Reflexion des Gelernten an.

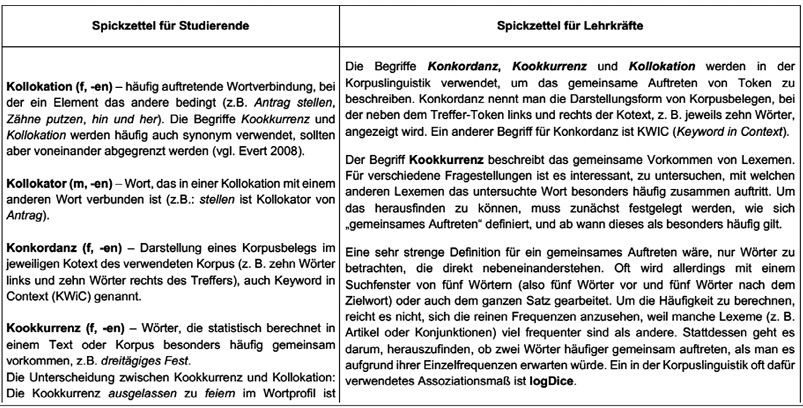

3.3 Korpusdidaktische Hilfestellung: „Spickzettel“ für Studierende und Lehrende

Zusätzlich zu den korpusbasierten Übungsaufgaben wird ein Glossar mit wichtigen korpusbezogenen Begriffen und kurzen Definitionen, das die Arbeit mit korpuslinguistischen Werkzeugen und Ressourcen im Unterricht erleichtern soll, als sogenannter „Spickzettel“ zur Verfügung gestellt. Um Korpuskompetenzen an Studierende vermitteln zu können, müssen Lehrende zuerst selbst eine ausreichende Korpuskompetenz erlangen. Damit der Einsatz korpusbasierter Übungen nicht nur für die Lernenden, sondern auch für ihre Dozierenden erleichtert wird, existiert der „Spickzettel“ in zwei Versionen: Zum einen mit der Zielgruppe der Studierenden, die darauf im Unterricht oder bei der Nachbereitung eine prägnante, niedrigschwellige Definition korpusbezogener Fachbegriffe nachschlagen können. Zum anderen wird eine erweiterte Version zur Verfügung gestellt, die sich an Lehrende richtet und weiterführende Hintergrundinformationen zu den thematisierten Begriffen und Konzepten anbietet. Die Bereitstellung von zwei verschiedenen Versionen bietet den Vorteil, dass der „Spickzettel“ für die Studierenden übersichtlich bleibt und nicht mit (interessanten, aber sprachlich und wissenschaftlich komplexen) Informationen überfrachtet wird. Der „Spickzettel“ für die Lehrenden bietet genau solche Informationen, die es erleichtern sollen, beispielsweise auf tiefer gehende Nachfragen von Studierenden reagieren zu können.

Die Grundidee der „Spickzettel“ ist es, den Studierenden und ihren Lehrenden ein weiteres Hilfsmittel an die Hand zu geben, das parallel zu den Übungsmaterialien genutzt werden kann. Dadurch, dass Informationen gebündelt zur Verfügung gestellt werden, müssen Studierende nicht selbst recherchieren, was zu einer Überforderung bei der Konfrontation mit unbekannten Konzepten führen könnte. Die „Spickzettel“ sollen dazu beitragen, die Berührungsängste zu mindern, die möglicherweise zur Arbeit mit Korpora bestehen, da es sich bei der Korpuslinguistik um ein großes, zum Teil unübersichtliches Feld handelt, in dem es schwierig sein kann, sich alleine zurecht zu finden.

Abbildung 7. Ausschnitt aus dem „Spickzettel“ für Lehrkräfte. Die weiterführenden Informationen werden parallel zu den Informationen aus der Version für die Studierenden gegeben, sodass sie leicht auffindbar sind

4 Einsatz der Materialien

Im Folgenden wird der Einsatz eines Ausschnittes aus den vorgestellten korpusbasierten Übungsmaterialien im DaF-Unterricht im Studiengang „Germanistik“ an der Universität Vilnius beschrieben und reflektiert. Dabei wird in Kapitel 4.1 auf die Unterrichtssituation eingegangen. In Kapitel 4.2 wird die Evaluation vorgestellt und reflektiert: Zum einen wurde anhand eines kurzen Tests das vermittelte Wissen objektiv überprüft, zum anderen wurden anhand eines anonymen Fragebogens die subjektiven Erfahrungen der Studierenden mit den korpusbasierten Übungsmaterialien gesammelt.

4.1 Beschreibung der Unterrichtssituation

Die Materialien wurden zu Beginn des Herbstsemesters 2024 im Rahmen eines studentischen Tutorats erprobt. Zielgruppe des Unterrichts war eine mehrsprachige Lerngruppe mit Studierenden unterschiedlicher Erstsprachen, die gerade das zweite Studienjahr (drittes Semester) an der Universität Vilnius angefangen hatten und von Lehrkräften als fortgeschritten bezeichnet wurden. Zu den Muttersprachen der Studierenden zählten Litauisch, Russisch und Ukrainisch. Im Kurs „Gegenwartsdeutsch“ wurde hauptsächlich mit dem Lehrwerk „Vielfalt“ B2.2 gearbeitet. Dennoch lernt jeder anders und das gleich hohe B2.1-Niveau kann nicht zwangsläufig vorausgesetzt werden. Die Vorerfahrungen mit Korpora und mit der Schnittstelle des DWDS waren unterschiedlich. Hauptsächlich kannten die Studierenden das DWDS-Wörterbuch als ein Nachschlagewerk für Wortbedeutungen. Die Korpuswerkzeuge der Plattform waren größtenteils unbekannt.

Für die Durchführung des Unterrichts mit dem korpusbasierten Material, der Bearbeitung der Tests und der abschließenden Diskussion mit Ausfüllen des Fragebogens wurden insgesamt drei Sitzungen eingeräumt. Die erste und die dritte Sitzung fanden im normalen Seminarraum statt und es wurde nur indirekt mit Korpora gearbeitet. Die zweite Sitzung fand in einem Computerraum statt, wo die Studierenden einen digitalen Test in Gruppen bearbeiten und Korpusabfragen direkt im DWDS vornehmen konnten. Alle Sitzungen wurden auf Deutsch gehalten. Im Gespräch untereinander griffen die Studierenden aber auch auf ihre Alltagssprache Litauisch und auf die Lingua Franca Englisch zurück. Da die Unterrichtseinheiten an unterschiedlichen Wochentagen stattfanden und keine Anwesenheitspflicht an der Universität Vilnius besteht, nahm eine unterschiedliche Anzahl der Studierenden an jeder Einheit teil. Im Durchschnitt waren neun Studierende in jeder Lerneinheit präsent, allerdings nahmen nur sechs an allen drei Einheiten teil.

Die in Kapitel 3 vorgestellten Materialien wurden gekürzt, um sie innerhalb der ersten Sitzung einsetzen zu können. Es wurde nicht zwischen den Schwierigkeitsgraden innerhalb einer Aufgabe unterschieden. Grundsätzlich kann es aber lohnenswert sein, eine Binnendifferenzierung innerhalb einer Lerneinheit zu ermöglichen, damit das Material für alle Teilnehmenden interessant und herausfordernd genug bleibt: „Damit sich das Lernen mit Erfahrungen von Selbstwirksamkeit verknüpft, sollten individuelle Arbeitsschwerpunkte im Anschluss an vorhandene, explizit benannte Ressourcen und die damit verbundene individuelle Lernausgangslage […] herausgearbeitet werden“ (Junghans & Feindt 2020, 234).

Die im Unterricht genutzten Materialien können auf der Website der Germanistischen Institutspartnerschaft KoDi-FS abgerufen werden.7 Aufgabe 1 leistete den niederschwelligen Einstieg und machte die Studierenden mit der Schnittstelle vertraut. Die Schwierigkeitsgrade 1 und 2 von Aufgabe 4 der in Kapitel 3.2 vorgestellten Materialien wurden als selbständige Aufgaben eingesetzt, um gezielter mit den grammatischen Funktionen und Relationen zu arbeiten. Dabei musste die vom DaF-Lehrwerk „Vielfalt“ abweichende grammatische Begrifflichkeit des DWDS-Wortprofils mehrfach thematisiert werden (siehe Kapitel 2.2, z. B. Verbzusatz8 auf DWDS-Wortprofil gegenüber Partikelverben, trennbare Verben oder Präverbfügung in DaF-Grammatiken, vgl. Nied Cursio 2020, 193). Im Unterricht muss eine solche Abweichung durch die Lehrkraft thematisiert und erklärt werden. Die Verständnisschwierigkeiten bei korpusbezogenen Termini, z. B. der Unterschied zwischen Frequenz und logDice in den Ergebnistabellen des Wortprofils, oder bei der Semantik einzelner Wörter, wurden von den Studierenden angesprochen und konnten durch Erklärungen der Tutorin behoben werden.

Normalerweise stammt das im Unterricht verwendete Material aus dem Lehrbuch und wird mit einer Präsentation begleitet. Um den gewohnten Lernstil beizubehalten, wurden die korpusbasierten Übungen in Form des Handouts und einer begleitenden Präsentation eingesetzt. Die Schnittstellen des DWDS und des Wortprofils wurden auf der Leinwand gezeigt. Die längeren Textpassagen im in Kapitel 3.2 vorgestellten Handout, die der Erklärung dienen, wurden auf das für den Unterricht Essenzielle zusammengefasst und durch mündliche Erklärungen der Tutorin begleitet.

4.2 Eindrücke und Rückmeldungen der Studierenden

Bereits der Einstieg in die Sitzung (die Bedeutungsangaben zu feiern) förderte die Aktivierung des Vorwissens der Studierenden sowie ihren Sprachgebrauch und gab ihnen die Möglichkeit, den Unterricht interaktiv mitzugestalten. Obwohl feiern zum A1-Niveau-Wortschatz gehört und den Studierenden dadurch schon bekannt war, zeigten sie Interesse an den Lerninhalten, besonders in Bezug auf feine Details, die bei den authentischen Beispielsätzen und der Verwendung mit unterschiedlichen Verbzusätzen im Wortprofil zur Geltung kommen.

Im Laufe der Unterrichtseinheiten erwiesen sich die Studierenden oft als eher zurückhaltend, sodass es die Einschätzung erschwerte, ob die Lerneinheit möglicherweise als über- oder unterfordernd empfunden wurde. Um die Zufriedenheit und die Lernerfolge der Studierenden mit den Materialien messen zu können, wurde eine Überprüfung in Form eines Fragebogens und eines digitalen Tests durchgeführt, der ähnliche Aufgaben wie das Material der Lerneinheit enthielt und auf die direkte Arbeit mit dem DWDS (Wörterbuch und Wortprofil) abzielte. Der Test wurde in drei Gruppen bestehend aus jeweils drei Studierenden bearbeitet, die dazu alle verfügbaren Hilfsmittel nutzen durften.

Die Ergebnisse der Tests geben ein wichtiges Feedback für die Verbesserung der künftigen Unterrichtsgestaltung. Ein Problem zeigte sich jedoch darin, dass nicht alle Studierenden, die den Test bearbeiteten, tatsächlich auch bei der korpusbasierten Lerneinheit anwesend gewesen waren. Obwohl die abwesenden Studierenden die Lerneinheit zuhause nachbereiten sollten, hatten sie größere Schwierigkeiten bei der Bearbeitung des Tests als diejenigen, die sich mit den Übungsmaterialien im Unterricht beschäftigt hatten. Dieser Umstand zeigt, wie wichtig die Begleitung der korpusbasierten Einheit durch eine Lehrkraft ist, um Verständnisprobleme auffangen zu können.

Dennoch zeigten auch die anderen Studierenden gewisse Verständnisprobleme, insbesondere in Bezug auf den Begriff der Kollokation, der für Aufgabe 3 (siehe Abbildung 8) eine wichtige Rolle spielt. Diese Aufgabe diente der Überprüfung der im Unterricht vermittelten Korpuskompetenzen: Für eine erfolgreiche Bearbeitung ist die Fähigkeit, eine eigenständige Suchabfrage im DWDS-Wortprofil durchzuführen, ebenso notwendig wie die Aktivierung des theoretischen Wissens über den korpuslinguistischen Begriff Kollokation und die damit verbundene linguistische Kompetenz, Kollokationen erkennen und passende Beispielsätze (Korpusbelege) finden zu können.

|

Aufgabe 3: Schreibt fünf Kollokationen und fünf Beispielsätze pro Teilnehmer*in in eurer Gruppe zu einem oder mehreren Wörtern eurer Wahl. Nutzt dafür das DWDS-Wortprofil https://www.dwds.de/wp. Eure Wörter dürfen mit den obigen Wörtern nicht identisch sein. Vergesst nicht, die Quelle anzugeben. |

Abbildung 8. Formulierung der Aufgabestellung von Aufgabe 3 im digitalen Test

Im Kapitel 3.1 wird das Problem der Bedeutungsüberschneidung von Kookkurrenz und Kollokation im DWDS-Wortprofil beschrieben. Diese führte zu einer Verwirrung der Studierenden bei der Bearbeitung von Aufgabe 3 im digitalen Test: Die Studierenden sollten nach Kollokationen suchen, wobei sowohl Kookkurrenzen als auch Kollokationen auf der Webseite als Kollokationen bezeichnet wurden.9 Das führte dazu, dass die Studierenden auch „bloße“ Kookkurrenzen aus dem DWDS-Wortprofil als Kollokationen angaben, wie Abbildung 9 zeigt. Bei manchen Studierenden ist das Sprachgefühl weiter entwickelt als bei den anderen. Zusätzlich zu den Korpuskompetenzen ist – ganz abgesehen von den terminologischen Überschneidungen – auch linguistische Analysekompetenz (vgl. Abschnitt 1) notwendig, um einschätzen zu können, ob es sich bei einer Wortverbindung tatsächlich um eine Kollokation handelt.

Zuletzt wurde die subjektive Erfahrung der Studierenden mit den korpusbasierten Übungen anhand eines anonymen Fragebogens erhoben. Der Fragebogen bestand aus überwiegend geschlossenen, einerseits personenbezogenen Fragen und andererseits korpuslinguistischen Wissensfragen. Die Ergebnisse des Fragebogens können ausschließlich qualitativ betrachtet werden, da die Anzahl der Teilnehmenden für eine quantitative Analyse zu gering war. Laut Fragebogen unterscheiden sich die Meinungen zum Einsatz der korpusbasierten Materialien stark. Manche Studierenden fanden die neuen Zugänge interessant und nützlich, andere nahmen sie als verwirrend oder gar nutzlos wahr. Um den Mehrwert der Vermittlung von Korpuskompetenzen im DaF-Unterricht spürbar zu machen, sollte der Einsatz der korpusbasierten Aufgaben im Sprachunterricht zur Routine werden. Ein rein punktueller Einsatz scheint nicht immer zielführend zu sein und bei manchen Studierenden sogar eine Ablehnungshaltung hervorrufen. Durch eine Verstetigung im DaF-Unterricht können unterschiedliche thematische Zugänge zur Korpusarbeit gewählt werden (z. B. auch in Bezug auf Syntax, Orthographie, Morphologie, etc.), wodurch das Verständnis der Studierenden für die Anwendungsmöglichkeiten der Korpuslinguistik wachsen kann.

|

1. Gehen zurück. Bsp. Zum Essen geht sie zurück in ihr Wohnzimmer. 2. Gehen in Richtung. Bsp. Aber jemand muss entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. 3. Gehen also. Bsp. Also geht es weiter, immer weiter. Quelle: https://www.dwds.de/wp/gehen 1. Das Gesetz verabschieden Das dänische Parlament hat am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, das den unangemessenen Umgang mit Schriften von religiöser Bedeutung verbietet. 2. Das Gesetz erlassen Es war richtig, diese Gesetze zu erlassen; das sagen selbst Autofahrerinnen und Autofahrer, Raucherinnen und Raucher. 3. Das Gesetz verstoßen Die ermittelnden Behörden müssen klären, ob dabei gegen Gesetze verstoßen wurde. DWDS-Wortprofil für „Gesetz“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/?q=Gesetz>, abgerufen am 01.10.2024. |

Abbildung 9. Auszug aus den Antworten von verschiedenen Studierenden auf Aufgabe 3. Bei den Wortverbindungen mit gehen handelt es sich um Kookkurrenzen, während es sich bei den Wortverbindungen mit Gesetz tatsächlich um Kollokationen handelt

5 Fazit

Lüdeling und Walter „plädieren [...] für ein spezifisches Korpustraining für die Lernenden“ (Lüdeling & Walter 2009, 8), um den sinnvollen Einsatz von Korpora zu gewährleisten. Oft ist es Lehrenden aus zeitlichen Gründen (vgl. Krekeler 2021, 189) nicht möglich, spezielle Arbeitseinheiten zur Nutzung von Korpora in den DaF-Unterricht zu integrieren. Auch für Lernende ist die direkte und indirekte Arbeit mit Korpora im Fremdsprachenunterricht zeitaufwendig und kann deshalb zunächst als mühsam wahrgenommen werden. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung digitaler Tools und der dafür notwendigen Kompetenzen in Studium und Beruf ist es jedoch empfehlenswert, sich dieser Herausforderung auch in der Sprachlehre zu stellen.

Der Einsatz korpusbasierter Materialien, wie sie in Form der Übungsaufgaben und dem „Spickzettel“ in diesem Beitrag vorgestellt wurden, soll eine Verknüpfung des Sprachunterrichts mit einer niedrigschwelligen Vermittlung von Korpuskompetenzen erleichtern. Es empfiehlt sich, die Korpusarbeit in die Unterrichtsaktivität so zu integrieren, dass sie genauso wie die Arbeit mit einem Lehrbuch stattfinden kann. Ziel ist es, durch die regelmäßige Arbeit mit Korpora deren Nutzung zunehmend als selbstverständlichen Bestandteil des Unterrichts zu etablieren. Dadurch können Berührungsängste abgebaut und der didaktische Mehrwert der Tools für Lernende erschlossen werden.

Im Gegensatz zu Lehrwerken, die häufig nur in längeren Intervallen aktualisiert werden, erlauben Korpora den Zugang zu sprachlichen Beispielen, die die tatsächliche Gegenwartssprache widerspiegeln. Die vorgestellten Übungsaufgaben können flexibel an andere Themenbereiche, beispielsweise jahreszeitliche Ereignisse oder aktuelle Trends, angepasst werden und so das Interesse der Studierenden wecken.

Für den Einsatz der vorgestellten Materialien hat sich gezeigt, dass besonders die korpuslinguistische Terminologie und Diskrepanz in der Verwendung von Kollokation und Kookkurrenz eine Herausforderung für die Studierenden darstellte. Das Erlernen von Korpuskompetenzen sollte allerdings nicht aufgrund korpuslinguistisch komplexer Konzepte vermieden werden. Vielmehr kann deren thematische Einbindung den kritischen Sprachumgang und das linguistische Wissen der Lernenden fördern. Allerdings stellt gerade die Entscheidung, solche Konzepte entweder auszuschließen oder gezielt zu thematisieren, für viele Lehrende eine Herausforderung dar, da sie ein hohes Maß an fachlichem Vorwissen und didaktischer Sicherheit erfordert. Ein Korpustraining der Lehrenden im DaF-Bereich darf also nicht außer Acht gelassen werden, wenn eine Integration der Vermittlung von Korpuskompetenzen in den Sprachunterricht gelingen soll.

Literatur

Anthony, Laurence. 2024. AntConc (Version 4.3.1). [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda University. https://www.laurenceanthony.net/software/AntConc. Letzter Zugriff: 17.06.2025.

Blauth-Henke, Christine & Matthias Heinz. 2009. Korpora und Fremdsprachendidaktik: Neue Perspektiven für Lehrer und Lerner. Zeitschrift für romanische Sprachen und ihre Didaktik 3 (1), 85–108.

Boulton, Alex & Henry Tyne. 2013. Corpus linguistics and data-driven learning: A critical overview. Bulletin suisse de Linguistique appliquée. Neuchâtel: Institut de linguistique de lʼUniversité. Rôle des pratiques langagières dans la constitution des espaces sociaux pluriels dʼaujourdʼhui Actes du colloque VALS-ASLA 2012 (Lausanne, 1-3 février 2012). 97–118.

Callies, Marcus. 2019. Integrating corpus literacy into language teacher education: The case of learner corpora. Learner Corpora and Language Teaching. Sandra Götz & Joybrato Mukherjee, Hrsg. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 245–265.

Evert, Stefan. 2005. The Statistics of Word Cooccurrences. Word Pairs and Collocations. Universität Stuttgart.

Flinz, Carolina, Britta Hufeisen, R. Luppi & Ruth Mell. 2021. Zeit für eine neue Zeitschrift? – Die elektronische Zeitschrift KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache stellt sich vor. Korpora Deutsch als Fremdsprache 1 (1), 1–5.

Flinz, Carolina. 2021. KORPORA in DaF und DaZ: Theorie und Praxis. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 26 (1), 1–43.

Flinz, Carolina, Ruth M. Mell, Christine Möhrs & Tassja Weber. 2023. Korpora für Deutsch als Fremdsprache – Potenziale und Perspektiven. Korpusgestützte Sprachanalyse: Grundlagen, Anwendungen und Analysen. Michael Beißwenger, Eva Gredel, Lothar Lemnitzer & Roman Schneider, Hrsg. Tübingen: Narr Francke Attempto. 393–408.

Frank, Mark, Johanna Walker, Julie Attard & Alan Tygel. 2016. Data Literacy: what is it and how can we make it happen? The Journal of Community Informatics 12 (3), 4–8.

Geyken, Alexander. 2011. Statistische Wortprofile zur schnellen Analyse der Syntagmatik in Textkorpora. Korpora in Lehre und Forschung. Andrea Abel & Renata Zanin, Hrsg. Bozen, Italien: Bozen University Press. 115–137.

Gilquin, Gaëtanelle. 2022. Cognitive corpus linguistics and pedagogy. From rationale to applications. Pedagogical Linguistics 3 (2), 109–142.

Gredel, Eva. 2021. CMC-Korpora und Digital Literacy in der Fremdsprachendidaktik: Relevanz, Potentiale und didaktische Szenarien. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 26 (1), 109–135.

Hallsteindóttir, Erla & Marios Chrissou. 2024. Korpuslinguistische Ansätze der Phraseologie – und was nun? Phraseodidaktik und die Potenziale neuerer Zugänge der Sprachdidaktik. Korpora Deutsch als Fremdsprache 4 (1), 8–27.

Hirschmann, Hagen, Anke Lüdeling, Anna Shadrova, Dominique Bobeck, Martin Klotz, Roodabeh Akbari, Sarah Schneider & Shujun Wan. 2022. FALKO. Eine Familie vielseitig annotierter Lernerkorpora des Deutschen als Fremdsprache. Korpora Deutsch als Fremdsprache 2 (2), 139–148. https://doi.org/10.48694/kordaf.3552

Johns, Tim & Philip King, Hrsg. 1991. Classroom Concordancing. English Language Research Journal 4. Birmingham: University of Birmingham.

Junghans, Carola & Andreas Feindt. 2020. Nachdenken und Sprechen über Unterricht und mich selbst: Reflexionsmethoden für den phasenübergreifenden Einsatz in der Lehrer_innenbildung. HLZ – Herausforderung Lehrer*innenbildung 3 (2). Bielefeld, Germany. 232–253. https://doi.org/10.4119/hlz-2711

Kerschhofer-Puhalo, Nadja. 2021. Literacy – Dimensionen eines Begriffs und ein Modell zur kritischen Textarbeit. Die Wirklichkeit lesen: Political Literacy und politische Bildung in der Migrationsgesellschaft. Lisa Gensluckner, Michaela Ralser, Oscar Thomas-Olalde & Erol Yildiz, Hrsg. Bielefeld: transcript Verlag. 269–294.

Kilgarriff, Adam, Vít Baisa, Jan Bušta, Miloš Jakubíček, Vojtěch Kovář, Jan Michelfeit, Pavel Rychlý & Vít Suchomel. 2014. The Sketch Engine: Ten years on. Lexicography 1, 7–36.

Krekeler, Christian. 2021. Korpustraining und datengestütztes Lernen im Wirtschaftsdeutsch-Unterricht. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 26 (1), 161–195.

Lüdeling, Anke & Maik Walter. 2009. Korpuslinguistik für Deutsch als Fremdsprache. Sprachvermittlung und Spracherwerbsforschung. https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/mitarbeiter-innen/anke/pdf/LuedelingWalterDaF.pdf/view. letzter Zugriff: 17.06.2025.

Ma, Qing. 2025. Corpus Literacy and Data-Driven Learning. The Palgrave Encyclopedia of Computer-Assisted Language Learning. Lee McCallum & Dara Tafazoli, Hrsg. London: Palgrave Macmillan. 1–7.

Mollica, Fabio & Kathrin Steyer. 2024. Korpusdaten und Phraseodidaktik: Probleme und Perspektiven. Korpora Deutsch als Fremdsprache 4 (1), 1–7.

Mukherjee, Joybrato. 2002. Korpuslinguistik und Englischunterricht: Eine Einführung. Berlin u. a.: Peter Lang.

Nied Cursio, Martina. 2020. Die Anwendung grammatischer Terminologie im Bereich des Deutschen als Fremdsprache. Grammatik und Terminologie. Beiträge zur ars grammatica 2017. Christian Lang, Roman Schneider, Horst Schwinn, Karolina Suchowolec & Angelika Wöllstein, Hrsg. Tübingen: Narr Francke Attempto. 189–212.

Rychlý, Pavel. 2008. A Lexicographer-Friendly Association Score. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, 6–9.

Zinsmeister, Heike, Carla Sökefeld & Skaistė Volungevičienė. 2025. Korpusdidaktik für formelhafte (Fach-)Sprache: Erfahrungen aus der Institutspartnerschaft zwischen Hamburg und Vilnius. Info DaF 52 (1), 45–59.

1 Während Korpuskompetenzen auch für andere geisteswissenschaftliche Fächer, beispielsweise die digitalen Literaturwissenschaften als Teilbereich der Digital Humanities, eine Rolle spielen, liegt unser Fokus auf der Linguistik.

2 Neben den Autorinnen waren auch Skaistė Volungevičienė und Heike Zinsmeister an der Arbeitsgruppe beteiligt.

3 Vgl. https://www.korpuslab.uni-hamburg.de/kodi-fs/korpusdidaktik.html, letzter Zugriff 16.09.2025.

4 https://www.dwds.de/d/wortprofil, letzter Zugriff: 16.09.2025.

5 Alle Materialien (Handout und Spickzettel) sind unter folgenden Link abrufbar: https://www.fdr.uni-hamburg.de/record/17926, letzter Zugriff: 16.09.2025.

6 In der aktuellen Version des Wortprofils (Juni 2025) hat sich die Terminologie geändert, nun wird auch auf der Ergebnisseite der Begriff Kookkurrenz verwendet. Diese Änderung verdeutlicht die Schnelllebigkeit von digitalen Tools, die fortlaufend verbessert werden. Dies ist einerseits zu begrüßen, andererseits veralten Lernmaterialien dadurch schnell (vgl. Kapitel 2.2).

7 https://www.korpuslab.uni-hamburg.de/kodi-fs/archiv-aktivitaeten-2022-2024/uebungen-tutorat-vilnius-2024.pdf, letzter Zugriff 16.09.2025.

8 Mittlerweile wurde die grammatische Funktion „hat Verbzusatz“ aus dem DWDS-Wortprofil von feiern entfernt (Stand: 17.06.2025).

9 Mittlerweile wird im DWDS-Wortprofil einheitlich der Begriff Kookkurrenz verwendet. Aus den vorhandenen Kookkurrenzen müssen Kollokationen noch herausgefiltert werden.