DOI: https://doi.org/10.15388/Litera.2025.67.5.7

Павел Глушаков

Независимый исследователь

Рига, Латвия

Independent Researcher

Riga, Latvia

E-mail: pavel.glushakov@gmail.com

https://orcid.org/0009-0006-5179-5458

Резюме. Статья посвящена истории путевого очерка писателя Виктора Некрасова «По обе стороны океана». Это произведение сразу же после опубликования в журнале «Новый мир» (№ 11–12 за 1962 г.) вызвало неудовольствие не только официозных критиков, но было подвергнуто порицанию главы партии и правительства Никиты Хрущёва на пленуме ЦК КПСС (июнь 1963 г.). Причины такого удара по очерку, в котором описываются наблюдаемые рассказчиком реальные факты и явления, кроются не только в области идеологии, но являются проявлением литературной борьбы своего времени. Путевой очерк Некрасова дестабилизировал существующую культурную ситуацию – привилегию «узаконенных» авторов предоставлять советскому читателю «другие миры» и излагать свои взгляды на жизнь за пределами отечества. Речь идет об изданной в 1960 г. книге «Лицом к лицу с Америкой», написанной группой журналистов, писателей и государственных деятелей и удостоенной высочайшей награды – Ленинской премии.

В статье впервые публикуется неотправленное объяснительное письмо Виктора Некрасова, адресованное Никите Хрущеву.

Ключевые слова: В. Некрасов, Н. Хрущев, очерк, идеология, «Оттепель».

Abstract. The article is devoted to the history of Viktor Nekrasov’s travel essay “On Both Sides of the Ocean”. Immediately after its publication in the journal “Novy Mir” (No. 11–12, 1962), this work aroused the displeasure not only of official critics but was also condemned by the head of the Party and the government, Nikita Khrushchev, at the Plenary Session of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union CPSU (June 1963). The reasons for such an attack on the essay, which depicts real facts and phenomena observed by the narrator, lie not only in the sphere of ideology but also represent a manifestation of the literary struggle of the time. Nekrasov’s travel essay destabilized the existing cultural situation – the privilege of certain ‘authorized’ authors to present the Soviet reader with ‘other worlds’ and to express their views on life beyond the homeland. It refers to the book “Face to Face with America”, published in 1960, written by a group of journalists, writers, and statesmen, and awarded the highest distinction – the Lenin Prize. The article publishes for the first time an unsent explanatory letter by Viktor Nekrasov addressed to Nikita Khrushchev.

Keywords: Viktor Nekrasov, Nikita Khrushchev, essay, ideology, ‘Thaw’.

Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama rašytojo Viktoro Nekrasovo kelionių apybraižos „Abipus vandenyno“ istorija. Tik pasirodžiusi apybraiža iš karto sulaukė ne tik oficialiosios kritikos nepasitenkinimo, bet ir tiesioginio SSRS vyriausybės ir partijos vadovo Nikitos Chruščiovo pasmerkimo. Tokios aštrios reakcijos priežasčių reiktų ieškoti ne vien pačioje komunistinėje ideologijoje; ši aštri reakcija atspindėjo ir tuo metu vykusią literatūrinę kovą. Nekrasovo kelionių apybraiža destabilizavo esančią kultūrinę situaciją, kuomet išsakyti savo požiūrį į gyvenimą už tėvynės ribų ir pristatyti „kitus pasaulius“ sovietiniam skaitytojui galėdavo tik „įteisinti“ autoriai. Šiame straipsnyje pirmą kartą publikuojamas Viktoro Nekrasovo aiškinamasis laiškas, adresuotas Nikitai Chruščiovui.

Reikšminiai žodžiai: V. Nekrasovas, N. Chruščiovas, apybraiža, ideologija, „Atlydis“.

________

Received: 26/02/2025. Accepted: 17/05/2025

Copyright © 2025 Павел Глушаков. Published by Vilnius University Press. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

________

В 1959–1960 гг. и в декабре 1962 г. писатель Виктор Платонович Некрасов (1911–1987) посетил Францию, а в ноябре 1960 г. побывал в США, напечатав в журнале «Новый мир» путевые очерки «По обе стороны океана» (№ 11–12 за 1962 г.). Именно эти, казалось бы, безобидные очерки-впечатления советского писателя о загранице вызвали неслыханную негативную реакцию советского руководства.

В январе 1963 г. газета «Известия» напечатала фельетон «Турист с тросточкой» (с редакционным уточнением жанра – «реплика», что предполагало некое высказывание в несуществующем «диалоге»):

В. Некрасову понравились небоскребы на Золотом Берегу в Чикаго. Можно дать справку: один квадратный фут в этих зданиях стоит что-то около 20 тысяч долларов. Естественно, что квартирная плата в этом районе по карману только миллионерам. Поэтому противопоставлять их архитектуру московским Черемушкам по меньшей, мере нелепо. И уже совершенно непонятно, как умудрился советский писатель не увидеть разительных социальных контрастов и классовых противоречий американской жизни, военного психоза, разжигаемого империалистическими кругами. Вот уж, действительно, приехал турист с тросточкой.

(Турист с тросточкой, 1963, с. 5)

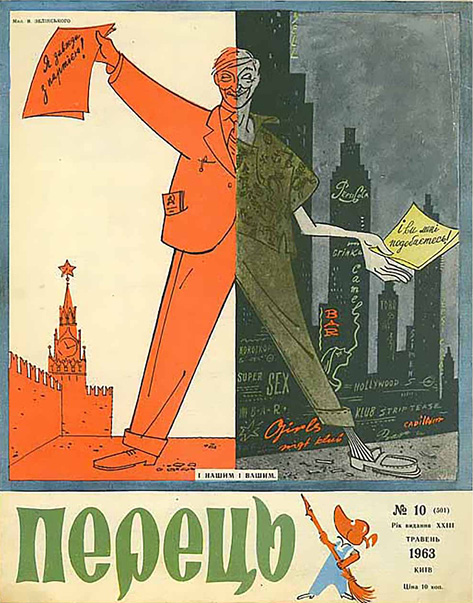

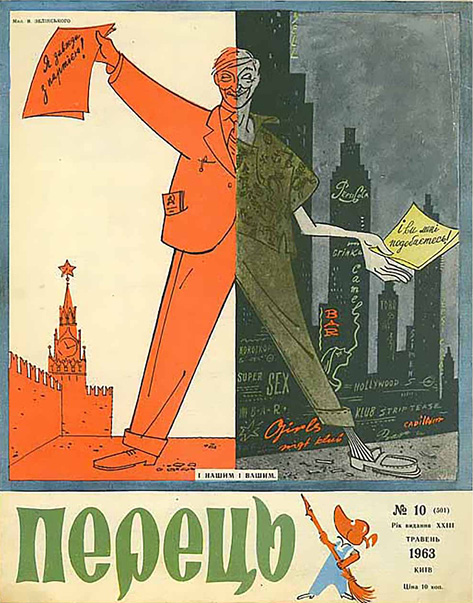

В апрельском номере журнала «Крокодил» была помещена цитата из европейского очерка Виктора Некрасова, где описывается игровая безделушка (диковинная для СССР), позволяющая попытать счастье и получить из автомата какую-нибудь безделицу или сувенир, а в киевском аналоге «Крокодила» – журнале «Перець» был помещен шарж на самого Некрасова, одной ногой стоящего в нашей, советской действительности, а другой ступившего на дрянную почву капитализма. Шарж дан на обложке всего номера (1963, № 10), что предполагает «редакционную» (читай: официально-властную) позицию. В одной руке гротескно изображенного писателя рукопись с надписью (на украинском языке) «Я всегда с партией!», а на другой («заграничной») читаем: «И вы мне нравитесь!». Под всем рисунком «мораль»: «И нашим и вашим».

Наконец, Некрасов и его путевой очерк удостоился порицания с самой высокой государственной трибуны: в речи главы партии и правительства Н.С. Хрущёва на июньском 1963 г. пленуме ЦК КПСС прозвучало:

Константин Александрович Федин не является членом партии1, но он глубоко партийный человек, – говорил Хрущев. – А вот писатель Виктор Некрасов, которого я лично не знаю, хотя и является членом партии, утратил драгоценные качества коммуниста, чувство партийности. Однако это не должно нас удивлять.

Партийность – это не врожденное качество, оно воспитывается жизнью. Нестойкие люди, даже будучи членами партии, могут под воздействием враждебной идеологии утратить чувство партийности. Меня удивляет в Некрасове другое – он настолько погряз в своих идейных заблуждениях, так переродился, что не признает того, что требует партия. Это уже другое дело…

Если человек, считающий себя членом партии, занимает неправильные позиции после того, как партия высказалась и определила свое отношение к тому или иному вопросу, если он настаивает на своем, он по существу перестает быть членом партии. Партия должна освобождаться от таких людей, которые свое ошибочное личное мнение считают выше решений партии, то есть великой армии единомышленников. И чем раньше партия освободится от таких людей, тем лучше, так как от этого она будет становиться все сплоченнее и сильнее.

(Некрасов, 1976, с. 73–74)

До сих пор эти организованные сверху выпады против Некрасова объяснялись «своеволием» Хрущева, поддержанным идеологами пониже, которым нужно было «подморозить» слишком вольную обстановку в среде «творческой интеллигенции». Все это верно. Однако почему же объектом своей атаки консервативные силы избрали именно такой литературный жанр – путевой очерк?

Представляется, что очерк «По обе стороны океана» оказался не в «фарватере» другой книги путевых очерков, появившейся двумя годами ранее и удостоенной небывало высокой награды – Ленинской премии за 1960 г. Книга эта – «Лицом к лицу с Америкой»2 – плод коллективных усилий двенадцати журналистов, писателей, государственных деятелей; написали ее А. Аджубей, Н. Грибачев, Г. Жуков, Л. Ильичев, В. Лебедев, Е. Литошко, В. Матвеев, В. Орлов, П. Сатюков, О. Трояновский, А. Шевченко, Г. Шуйский.В авторском предуведомлении к книге говорилось: «Визит главы Советского правительства Никиты Сергеевича Хрущева в Соединенные Штаты Америки с миссией мира и дружбы – выдающееся историческое событие. О его значении очень много писала вся мировая пресса в дни визита, продолжает писать сейчас и еще больше напишет в будущем.

Возможно, время унесет некоторые детали, память не сохранит отдельные эпизоды. Но ничто не сотрет из памяти миллионов людей главное, основное. Как бы ни развивались международные отношения в дальнейшем, какой бы характер ни приняли советско-американские отношения, триумфальная поездка главы Советского правительства в Соединенные Штаты оставит глубочайший след, наложит отпечаток на все международные события.

Тринадцать дней сентября 1959 года войдут в историю как памятные дни» (Лицом к лицу, 1960, с. 6).

Предпринявший уже спустя год собственный визит в США, Некрасов сосредоточил свои заметки не на «проблемах мира и мировой политике», а всего лишь на наблюдениях за жизнью обычных людей Америки, их проблемами и радостями. На этом фоне книга, получившая высшую писательскую награду, выглядела невыигрышно. Именно поэтому фельетон против Некрасова был помещен в газете, редактировавшейся одним из авторов официозной книги (Алексеем Аджубеем), а автором «Туриста с тросточкой» был журналист М. Стуруа3, который, видимо, и писал за того же Аджубея соответствующие разделы «По обе стороны океана». Кроме этого, на июньском пленуме ЦК, осудившем «аполитичность» Некрасова, выступали еще два «автора» официозной книги: главный редактор «Правды» Сатюков и глава Идеологической комиссии Ильичев. Так что разгром путевых очерков Некрасова был, так сказать, двойным: идеологическим и «творческим», со стороны едва ли не всей дюжины авторов лауреатского сборника. Эти «ленинские лауреаты» увидели в Некрасове не только чужака, но заподозрили его в «подрыве» их монополии на демонстрацию советскому читателю «иных миров» и других точек зрения на жизнь вне образцового общества.

Сравним только финальные пуанты двух этих столь непохожих поездок:

Самолет летит над советской землей. Ярко сияет солнце. <…> К самолету идут встречающие. Здесь А. Б. Аристов, Л. И. Брежнев, К. Е. Ворошилов, Н. Г. Игнатов, А И. Кириченко, Ф. Р. Козлов, О. В. Куусинен, А. И. Микоян, Н. А. Мухитдинов, Е. А. Фурцева, П. Н. Поспелов, Л. С. Коротченко, Я. Э. Калнберзин, А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин, К. Т. Мазуров, В. П. Мжаванадзе, М. Г. Первухин, Н. В. Подгорный, Д. С. Полянский, члены и кандидаты в члены Центрального Комитета партии, маршалы Советского Союза, министры, председатели государственных комитетов, руководители партийных и советских организаций Москвы и Московской области, заведующие отделами и ответственные сотрудники ЦК КПСС, работники правительственного аппарата.

Шеренгой выстроились пришедшие для встречи главы правительства Советского Союза члены дипломатических представительств, аккредитованных в СССР, сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки.

Здесь же, на аэродроме, – большая группа москвичей, приехавших с предприятий.

Никита Сергеевич спускается по трапу с воздушного корабля4. Улыбаясь, он приветствует встречающих. Раздаются аплодисменты, крики “ура”, слышатся приветствия, поздравления с успешным завершением дружественного визита в Соединенные Штаты и благополучным возвращением на родную землю. Дети преподносят Н. С. Хрущеву и членам его семьи букеты цветов. Никита Сергеевич взволнован, он тепло здоровается с руководителями партии и правительства, с министрами, маршалами, дипломатами, с москвичами. Отвечая на приветствия, он шутливо говорит, перефразируя слова известной песни:

– Хороша страна Америка, а Россия лучше всех!

И снова над аэродромом слышится громкое “ура”, звучат возгласы в честь Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства.

(Лицом к лицу, 1960, с. 510)

Перефразировка военной (1944) песни М. Исаковского «Где ж вы, где ж вы, очи карие?» вкупе с возгласами «ура» делают финал этого «миролюбивого» путешествия весьма литературно узнаваемым. Эта торжественность есть, например, в эпизоде чествования Кутузова в романе «Война и мир»:

Тысячи глаз со всех сторон, ожидая его слòва, смотрели на него. <…> Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава во веки! – Он помолчал, оглядываясь. <…> – Нагни, нагни ему голову-то, – сказал он солдату, державшему французского орла и нечаянно опустившему его перед знаменем Преображенцев. – Пониже, пониже, так-то вот. Ура! ребята, – быстрым движением подбородка обратясь к солдатам, проговорил он.

(Толстой, 1963. с. 214)

Совершенно иная картина в очерке Некрасова:

Выключается свет. Только в овальных плафонах тихо сияют искусственные созвездия. Я долго не могу заснуть. От усталости, от обилия впечатлений за эти две недели, от мысли, что летишь над Атлантическим океаном. <…> Лежу и думаю.

Думаю о том, что видел и чего не увидел, о громадной стране, к которой чуть-чуть только прикоснулся…<…> Светает. Ничего не видно: облака, сплошные облака. Над Европой, очевидно, дождь.

А через два дня Москва. Снег, морозец. И друзья. Вот они стоят, машут шапками: “С приездом!” Сейчас начнутся объятия, поцелуи. А потом вопросы. Вопросы, вопросы, сто тысяч вопросов. И на все надо будет ответить. Ох, нелегко…

(Некрасов, 1962, с. 151–152)5

Не пафосным ревом и организованными здравицами встречает родина писателя, а вопросами, которые настоящие друзья будут адресовать ему, счастливчику, побывавшему и повидавшему то, что им, видимо, никогда не приведется увидеть.

В архиве Некрасова сохранился документ этого времени – письмо к главе государства от осуждаемого им писателя. Письмо это так и не было отправлено адресату. Причин этому можно предположить несколько. Во-первых, письмо написано в «покаянной» манере, которая предполагает признание собственных ошибок и клятву верности в будущем. Эта унизительная для писателя форма претила этическим принципам Некрасова, прямо бросавшему вызов цензуре, начиная с момента опубликования повести «В окопах Сталинграда»6. Отсылка такого письма решала тактические задачи, но сам его текст остался бы в истории литературы как свидетельство растерянности. Во-вторых, письмо написано несколько трафаретно. Это, скорее, вынужденная «отписка» («заготовка» на тот случай, если идеологические репрессии вынудят апеллировать к самой высокой фигуре), чем серьезное объяснение с очередным «вождем»: неслучайно Некрасов дает отсылку к другому документу, как бы «не удосуживая» Хрущева развернутыми объяснениями.

Письмо не вычитано автором, содержит пунктуационные неточности (с сохранением которых и публикуется ниже). Печатается впервые (Некрасов, 1963).

Дорогой Никита Сергеевич!

Не могу не обратиться к Вам с этим письмом, так как сказанное Вами обо мне на Пленуме ЦК КПСС глубоко меня озадачило и встревожило.

Я стал членом партии в 1943 году на фронте Отечественной войны, в тяжелое для нашей Родины время, и за прошедшие 20 лет не имел ни единого взыскания. Для меня звание коммуниста неразрывно связано с борьбой, которую ведет Партия за чистоту идей марксизма-ленинизма, с понятием честности, искренности перед Партией и самим собой. Тем труднее для меня примириться с мыслью, что Вы, как первый секретарь ЦК КПСС находите, что я не признаю требований Партии, иду в разрез с ее линией.

К сожалению я не был приглашен ни на Пленум, ни на одну из встреч с руководителями Партии в Москве, где я мог бы выступить. Но после критики по моему адресу на идеологическом совещании в Киеве я обратился с письмом в ЦК КП Украины. В этом письме, которое прилагаю7, я изложил свое отношение к критике, которой подвергся. Как коммунист, дорожащий этим званием, я внимательно прислушиваюсь к партийной критике, в основу которой положено желание разобраться, помочь и направить.

Все мое творчество, начиная с повести «В окопах Сталинграда», свидетельствует о том, что ошибки в моих последних очерках, на которые указывалось, не являются актом злой воли, не возникли из желания принизить свою Родину или помешать борьбе за чистоту идей марксизма-ленинизма.

В своем выступлении на Пленуме Вы сказали, что лично не знаете меня, но я надеюсь, что Вы знакомы с тем, что я написал за 17 лет, с тех пор как из Армии пришел в литературу, и в таком случае не могли не заметить, что для меня самое дорогое – советский человек, сражающийся за свои идеи. Я сам воевал за эти идеи, за идеи коммунизма, воевал строевым офицером в Сталинграде, на Украине, в Польше, дважды был тяжело ранен, на фронте стал членом партии.

Партия учит нас быть честным, правдивым и принципиальным, и я всегда стремился быть таким, как требует партия. Буржуазная идеология мне непримиримо враждебна.

Прислушиваясь к справедливой критике, я думаю о своей дальнейшей работе и надеюсь, что Вы, Никита Сергеевич, поверите в искренность моего письма и в то, что весь мой жизненный и творческий путь никогда не разойдется с путем, по которому ведет народ Коммунистическая партия.

С искренним уважением

В. Некрасов

Это письмо так не похоже на то, которое Некрасов адресует в 1974 г. уже другому главе государства – Л. И. Брежневу. Тогда, накануне своей эмиграции из СССР, писатель объяснит свое «определенное решение» так:

Условия моей жизни за последние годы сложились так, что я начисто лишен возможности работать. <…> Найдены были другие меры воздействия и наказания за то, что ты всегда стремился отстаивать свои принципы и убеждения. <…>

Все эти факты – значительные и более мелкие – являются цепью одного процесса, оскорбительного для человеческого достоинства, процесса, свидетельствующего об одной цели — не дать возможности спокойно жить и работать.

Я мог бы в этом письме перечислить все то полезное, что я, на мой взгляд, сделал для своей Родины, но все это, как я вижу, во внимание не принимается. Я стал неугоден. Кому – не знаю. Но терпеть больше оскорблений не могу.

(Некрасов, 1974)

Между этими письмами дистанция в десять с лишним лет, но это еще и время, которое укрепило в Некрасове непримиримость к нравственным компромиссам, подчеркнуло неспособность писателя поступиться своими моральными принципами.

Некрасов, В., 1963. Письмо Н.С. Хрущеву. Отдел рукописей РНБ. Ф. 1505. № 855. Л. 1–2.

Глушаков, П.С., 2020. Виктор Некрасов и «идеологическая бдительность». Новый журнал, № 300, с. 434–437.

Есенин, С.А., 1997. Полное собр. соч. в 7 т. Москва: Наука: Голос. Т. 2.

Кондратович, А.,1991. Новомирский дневник. Москва: Советский писатель.

Лермонтов, М.Ю., 1936. Полное собр. соч. в 5 т. Москва; Ленинград: Academia. Т. 2.

Лицом к лицу с Америкой, 1960. Москва: Государственное изд-во политической литературы.

Некрасов, В., 1962. По обе стороны океана. Новый мир, № 12, с. 110–152.

Некрасов, В., 1974. Письмо Л.И. Брежневу. Режим доступа: https://nekrassov-viktor.com/Letters/Nekrasov-Letters-Brezhnevu-1974/ [см. 27 02 2025].

Некрасов, В., 1976. Взгляд и нечто. Континент, № 10, с. 11–85.

Твардовский, А.Т., 2009. Новомирский дневник. Москва: Прозаик. Т. 2.

Толстой, Л.Н., 1963. Собр. соч. в 20 т. Москва: ГИХЛ. Т. 7.

Турист с тросточкой (б/а), 1963. Известия, 20 января, № 17 (14180), с. 5.

Фрагменты беседы в студии радиостанции «Эхо Москвы» с журналистом-международником Мэлором Стуруа, автором статьи «Турист с тросточкой», 2017. Эхо Москвы. 27 марта. Режим доступа: https://nekrassov-viktor.com/turist-s-trostochkoy/ [см. 27 02 2025].

Nekrasov, V., 1963. Pis’mo N.S. Khrushchevu. Otdel rukopisei RNB. F. 1505. No 855. L. 1–2.

Glushakov, P.S., 2020. Viktor Nekrasov i «ideologicheskaya bditel’nost’». Novyi zhurnal, No 300, pp. 434–437.

Esenin, S.A., 1997. Polnoe sobr. soch. v 7 t. Moscow: Nauka: Golos. Vol. 2.

Fragmenty besedy v studii radiostantsii «Ekho Moskvy» s zhurnalistom - mezhdunarodnikom Melorom Sturua, avtorom stat’i «Turist s trostochkoi», 2017. Ekho Moskvy. 27 March. Available at: https://nekrassov-viktor.com/turist-s-trostochkoy/ [Accessed 27 February 2025].

Kondratovich, A.,1991. Novomirskii dnevnik. Moscow: Sovetskii pisatel’.

Lermontov, M.Yu., 1936. Polnoe sobr. soch. v 5 t. Moscow; Leningrad: Academia. Vol. 2.

Litsom k litsu s Amerikoi, 1960. Moscow: Gosudarstvennoe izd-vo politicheskoi literatury.

Nekrasov, V., 1962. Po obe storony okeana. Novyi mir, No 12, pp. 110–152.

Nekrasov, V., 1974. Pis’mo L.I. Brezhnevu. Available at: [Accessed 27 February 2025].

Nekrasov, V., 1976. Vzglyad i nechto. Kontinent, No 10, pp. 11–85.

Tvardovskii, A.T., 2009. Novomirskii dnevnik. Moscow: Prozaik. Vol. 2.

Tolstoi, L.N., 1963. Sobr. soch. v 20 t. Moscow: GIKhL. Vol. 7.

Turist s trostochkoi (n/a), 1963. Izvestiya, 20 January, No 17 (14180), p. 5.

1 Ср. с записью из дневника А. Твардовского: «Старики – Федин, Тихонов, Соболев – “беспартийные, которые хуже партийных”» (Твардовский, 2009, с. 36).

2 Удивительно, как на волне «возвращения» поэзии С. Есенина, начавшейся с середины 50-х гг., авторы такого заглавия книги не предусмотрели неминуемой переклички со строками из стихотворения «Письмо к женщине»:

Лицом к лицу

Лица не увидать.

Большое видится на расстояньи.

Когда кипит морская гладь,

Корабль в плачевном состояньи.

Земля – корабль!

(Есенин, 1997, с. 123)

3 См. его интервью от 2017 г.: «…мне сказали: “Вот именно Некрасова припечатай”. Ну я припечатал. Статья была очень хлесткая, неприятная» (Фрагменты беседы, 2017).

4 Ср. с неминуемой лермонтовской ассоциацией из «Воздушного корабля»:

К высокому берегу тихо

Воздушный корабль пристает. […]

И только что землю родную

Завидит во мраке ночном,

Опять его сердце трепещет

И очи пылают огнем.

На берег большими шагами

Он смело и прямо идет,

Соратников громко он кличет

И маршалов грозно зовет.

(Лермонтов, 1936, с. 78–79)

5 Ср. с реакцией А. Твардовского дать интервью о работе «Нового мира»: «– Ну ты подумай, зачем я должен выступать? Говорить пустые слова – не люблю и не хочу. А говорить правду ты сам [А. Сурков. – П.Г.] мне не позволишь. <…> Что же я буду тут хитрить и врать. <…> Могу я об этом говорить? Нет, не могу. А тогда о чем же я как редактор должен говорить? Или нести какую-нибудь праздничную чепуху, как кукла?» (Кондратович, 1991, с. 343).

6 См.: Глушаков, 2020, с. 434–437.

7 Текст письма неизвестен.