DOI: https://doi.org/10.15388/Litera.2025.67.5.12

Лара Лемпертене

Центр исследований иудаики

Департамент изучения документального наследия

Литовская национальная библиотека им. Мартинаca Мажвидаса, Вильнюс

Judaica Research Center

Documentary Heritage Department

Martynas Mažvydas National Library of Lithaunia, Vilnius

E-mail: lara.lempert@gmail.com

https://orcid.org/0009-0000-1669-6813

https://ror.org/0306thw41

Резюме. Статья представляет и анализирует хранящиеся в Центральном государственном архиве Литвы документы периода первой советской оккупации Литвы в 1940 г., относящиеся к процессам юридической и/или фактической ликвидации еврейской общины Вильнюса и нескольких ключевых культурных институций, находившихся под юрисдикцией общины: библиотек им. Матитьягу Страшуна и Mefitse Нaskala, а также музея Еврейского историко-этнографического общества им. С. Ан-ского. Парадоксальным образом, именно документы национализации отражают состояние этих институций и состав их коллекций накануне Холокоста, приведшего к уничтожению еврейской общины Литвы и ее культуры, поэтому их значение трудно переоценить.

В приложениях к статье приводятся ранее не публиковавшиеся избранные документы и их фрагменты.

Ключевые слова: советская оккупация Литвы, еврейская община Вильнюса, еврейское культурное наследие

Abstract. The article presents and discusses a sample of documents dating back to the period of the first Soviet occupation of Lithuania (1940) from the Lithuanian Central State Archives, pertaining to juridical and/or actual liquidation of the Vilna Jewish community and its key cultural institutions: the Mattityahu Strashun and Mefitse Нaskala libraries and the museum of An-sky Historical and Ethnographical Society. The documents testify to the loss of institutional identity and status, and gradual absorbing of these institutions into ideologically acceptable ones, which was going on until the Nazi occupation of Lithuania. Paradoxically enough, it was the bureaucratic accuracy of the Soviets that, in the course of nationalization, created an overview of these institutions and their collections, thereby providing the last glimpse of the pre-Holocaust state of several key Vilnius Jewish institutions and their collections, later plundered by the Nazis who annihilated the majority of the Jewish population of Vilnius and destroyed the community and its culture. In the appendix of the article, several unpublished documents and their fragments are presented from the period discussed in the article.

Key words: Soviet occupation of Lithuania, Vilnius Jevish community, Jewish cultural heritage.

Santrauka. Straipsnis pristato ir analizuoja Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomus pirmosios Lietuvos sovietų okupacijos laikotarpio dokumentus, atspindinčius Vilniaus žydų bendruomenės ir kelių svarbiausių jos kuruotų žydų kultūros institucijų teisinį ir/arba faktinį sunaikinimą. Tai Mato Strašuno vardo bei Mefitse Haskala bibliotekos bei S. Anskio vardo žydų istorijos ir etnografijos muziejus. Paradoksalu, bet būtent sovietų pareigūnų kruopščiai parengti nacionalizuotų institucijų inventoriai suteikia galimybę įvertinti jų būklę ir kolekcijas Holokausto, sunaikinusio Vilniaus žydų bendruomenę ir jos kultūrą, išvakarėse. Todėl yra neabejotinai svarbu įtraukti šią medžiagą į tyrimų sferą.

Straipsnio priedą sudaro rinktiniai anksčiau nepublikuoti aptariamojo laikotarpio dokumentai ir jų fragmentai.

Raktiniai žodžiai: Lietuvos sovietų okupacija, Vilniaus žydų bendruomenė, žydų kultūros paveldas.

_______

Received: 17/06/2025. Accepted: 27/07/2025

Copyright © 2025 Лара Лемпертене. Published by Vilnius University Press. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

_______

Период первой советской оккупации Литвы, несмотря на его непродолжительность (15 июня 1940 – 22 июня 1941 г.)1, был наполнен трагическими событиями. За это время не только были демонтированы институты независимой Литвы, а около 110 тыс. ее граждан2, в том числе евреев, арестованы и высланы, но и подорваны основы национальной еврейской жизни. Еврейская община и большинство организаций, существовавших под ее эгидой, были ликвидированы, их имущество национализировано, поставлена вне закона сионистская деятельность и полностью уничтожена сионистская печать, прекращено большинство периодических изданий на идиш, разрушена система еврейского образования на иврите, а учреждения образования и культуры на идиш реформированы и переориентированы на советские программы.

Специфика этих процессов в Вильнюсе была обусловлена тем, что город перешел к независимой Литве из-под юрисдикции Польши лишь с 10 октября 1939 года3, так что к моменту аннексии Литвы Советским Союзом литуанизация и реформа государственных структур во вновь обретенной столице Литвы продолжались неполный год. Таким образом, еврейской общине и организациям Вильнюса, едва адаптировавшимся к новым политическим условиям, был нанесен особенно тяжелый удар. Хотя восприятие событий индивидуальными членами общины разнилось в зависимости от их политических предпочтений (как отчасти покажет последующий анализ), в целом последствия изменения режима для еврейской жизни Вильнюса были безусловно разрушительными.

Несмотря на неизменное внимание к этому периоду в исследованиях литовских историков, с одной стороны, и еврейской историографии – с другой, его изученность до сих пор фрагментарна из-за большого разброса документов по архивам различных стран и неодинаковой их доступности в различные периоды. При этом документы на литовском языке, связанные с судьбой еврейских институций в Литве в последний предвоенный год, вообще оказались в определенной «историографической тени»: из-за языкового барьера они мало использовались международными исследователями истории еврейской общины Литвы и Вильнюса4; историки Литвы, в свою очередь, не рассматривали судьбу еврейской общины в период первой советизации в качестве самостоятельного объекта исследования, так как этот период занимает их по преимуществу с литовской (этнической и политической) точки зрения. Так или иначе, вышеупомянутые документы до сих пор не были представлены комплексно, как, по моему убеждению, их следовало бы рассматривать.

Итак, цель настоящей статьи – привлечь внимание к хранящимся в Центральном государственном архиве Литвы5 документам периода первой советской оккупации Литвы, относящимся к процессам юридической и/или фактической ликвидации еврейской общины Вильнюса и нескольких ключевых культурных институций, находившихся под юрисдикцией общины: библиотек им. Матитьягу Страшуна6 и Mefitse Нaskala (ивр. Распространители просвещения) и музея Еврейского историко-этнографического общества им. С. Ан-ского. Еврейский научный институт (ИВО), также прошедший через сложный процесс трансформации в 1940–1941 г., представлял собой самостоятельную организацию, поэтому его документы в статье анализируются лишь

отчасти7.

В приложениях к статье приводятся ранее не публиковавшиеся избранные документы и их фрагменты.

Дело о ликвидации Виленской еврейской общины8 было начато в июле 1940 года. 24 июля заместитель Начальника города и района Вильнюса А. Казанавичюс9 уполномочил Рафаэля Анисфельда «проверить деятельность Вильнюсской Еврейской Общины и ее делопроизводство»10. 2 сентября Казанавичюс переслал Народному комиссару внутренних дел Литвы рапорт Анисфельда (в деле отсутствует) и прибавил: «Считаю, что Вильнюсскую еврейскую общину следует в ближайшее время ликвидировать»11. 12 сентября полномочия Анисфельда переданы Давиду Швайлиху, назначенному «распорядителем» общины12.

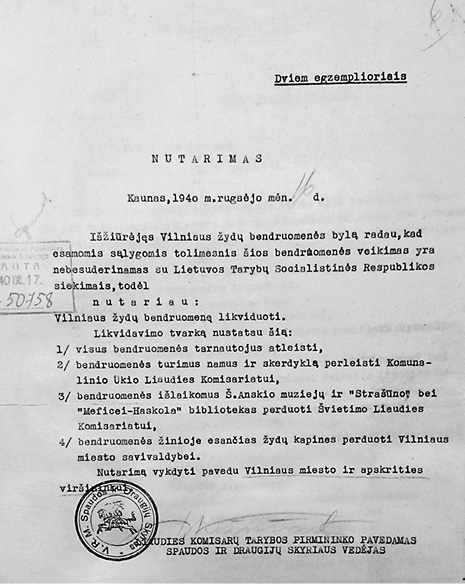

16 сентября постановлением председателя Отдела по вопросам печати и объединений при Совете Народных комиссаров Литвы Вильнюсская община была ликвидирована, ее недвижимое имущество передано в ведение Комиссариата коммунального хозяйства, кладбища – муниципалитету Вильнюса, а учреждения культуры (Историко-этнографический музей и две библиотеки) – в ведение Комиссариата народного образования13. Уполномоченным Наробраза по приему культурных институций общины был назначен Иегуда (Юдель) Анилович. (Примечательно, что Анилович был многолетним сотрудником института ИВО, членом его Библиографической комиссии). Имеющиеся документы не дают оснований для оценки значимости того факта, что Анисфельд, Швайлих14 и Анилович были евреями. Нельзя исключить возможность того, что в этот момент новые власти предполагали сохранить, в определенных рамках и до определенной степени, еврейское культурное наследие, для чего требовалась определенная квалификация чиновников. Другое возможное объяснение – необходимость адекватно оценить объективную материальную ценность фондов и имущества национализированных учреждений, в чем знающие еврейские языки чиновники могли принести более существенную пользу. 17 ноября Швайлих доложил о полном выполнении задания и заключил рапорт словами: «В связи с завершением ликвидации общины прошу освободить меня от занимаемой должности. Ликвидатор Д. Швайлих»15. В то же время Анилович с 1 октября был назначен временным заведующим музеем и библиотеками16.

В деле о ликвидации общины важное место занимают документы, относящиеся к библиотеке Страшуна – первой еврейской публичной библиотеки Вильнюса и одной из его ключевых культурных институций со дня основания в 1902 г. Как свидетельствуют многочисленные статьи и мемуары, роль библиотеки Страшуна осознавалась не только еврейской общиной, но и нееврейской интеллигенцией; библиотека была хорошо известна и за пределами города.

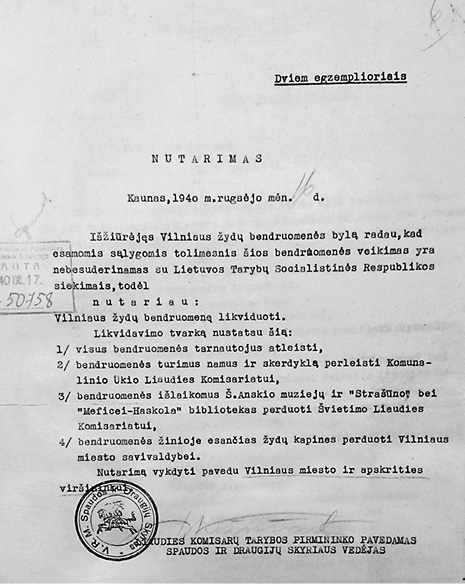

Передача библиотеки – как коллекций, так и помещения и инвентаря, состоялась 30 сентября 1940 г.17 Важнейшая деталь документа – строка: «Старых книг по каталогу “Лекутей Шошаним”18 – 5753»19. Это количество точно соответствует количеству позиций в каталоге20 и проливает свет на нигде в других местах не зафиксированный факт, что книги, принадлежавшие лично М. Страшуну, в библиотеке хранились отдельно и что с 1889 г. по крайней мере вся ивритская часть коллекции, в том числе пять принадлежавших Страшуну инкунабул, была в сохранности. В деле нет документа, упоминающего хранившиеся в библиотеке периодические издания и рукописи.

Инвентарный список позволяет дополнить картину интерьера библиотеки, сложившуюся по мемуарам, статьям современников и немногочисленным фотографиям и рисункам. Так, становится известным, что стены библиотеки украшали «15 больших картин под стеклом, 15 среднего размера и 6 маленьких», а также «картина маслом, представляющая Виленского Гаона, и скульптура, изображающая М. Монтефиора (sic)». Инвентаризация была настолько доскональной, что наряду с книжными шкафами и полками список включает клеенку, покрывавшую столы, чернильницы, линейки, плевательницы и совок для угля21.

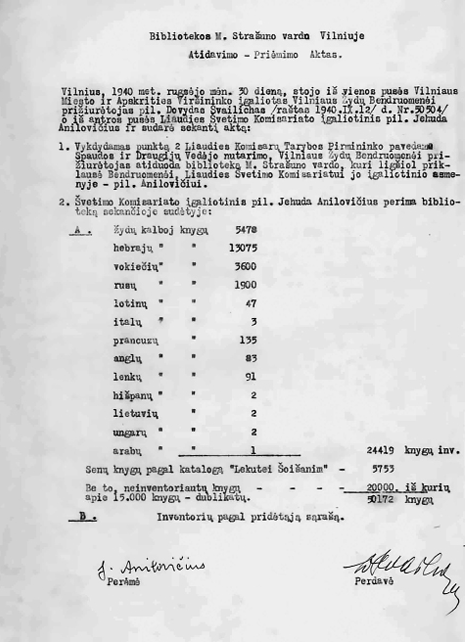

В обсуждаемом деле нет документов, проливающих свет на дальнейшую судьбу библиотеки или перемещение ее коллекций. Восстановить эти этапы истории библиотеки помогает дело Академии наук Литовской ССР о передаче и приеме библиотеки им. М. Страшуна22, начинающееся той же датой – 30 сентября 1940 г., которой обозначен акт ее национализации23, а первый документ дела представляет собой копию акта передачи книжной коллекции библиотеки. На обороте – рукописный список сотрудников библиотеки с указанием их оклада (в литах24), составленный явно позже, судя по имеющейся приписке: «Зарплата не выплачивалась с 1. 10. 1940»25.

В октябре 1940 г. Отдел образования взрослых при Наркомате образования Литовской ССР дал указания Институту литуанистики перенять от И. Аниловича «бывшую библиотеку им. Страшуна», руководствуясь «собранными сведениями о библиотеке как одной из крупнейших в Европе библиотек иудаики, содержащей немало редких изданий, инкунабул и рукописей и не могущей поэтому оставаться публичной»26. Фактически это было решение об изменении статуса библиотеки, но не о физическом переносе ее коллекций или их части в помещение Института. Поскольку в подписанном Аниловичем акте приема-передачи библиотеки не упоминались рукописи и не выделялись инкунабулы, можно предположить, что для принятия решения Институт литуанистики прибег к помощи внешних экспертов. Уже 4 ноября Институт сообщил Аниловичу как директору библиотеки о составленной из работников Института комиссии по передаче библиотеки в ведение Института27, а 15 ноября комиссия осмотрела помещения библиотеки и переняла ее. Во вводной части акта сообщается, что в процедуре передачи библиотеки принял участие приглашенный Институтом эксперт, Григорий Виршубский28 (сын известного виленского врача и общественного деятеля Авраама Виршубского, доктор права и социальных наук, в то время работавший журналистом социалистической газеты «Vilner Emes»)29. Не исключено, что именно Г. Виршубский был тем экспертом, который ранее указал Институту на особое значение библиотеки.

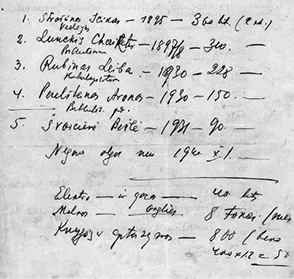

Письмо директору Института литуанистики профессору Винцасу Креве-Мицкявичюсу из Отдела образования взрослых от 13 декабря 1940 г. сообщает, что «по просьбе еврейской общественности» Отдел отменяет свое решение о ликвидации библиотеки, а превращает ее в общественную читальню, предлагая «оставить в ней некоторое количество книг, пригодных к использованию в общественной государственной библиотеке»30. При этом ни в этом деле, ни среди других документов этого периода предшествующего постановления о «ликвидации» библиотеки не обнаружено. Вероятно, под «ликвидацией» тут следует понимать первоначально принятое решение превратить библиотеку в научную коллекцию при Институте литуанистики и совершенно закрыть ее для общественного пользования. Институт интерпретировал это письмо как руководство к перемещению в собственную библиотеку части коллекций, а именно – «книг, отобранных назначенным Институтом экспертом Григорием Виршубским, по составленным им спискам… Остальные книги оставить в библиотеке»31. 20 декабря Г. Виршубский представляет экспертное заключение о судьбе коллекций библиотеки, в котором предлагает разделить их на три группы: «теология и материалы о еврейской материальной и духовной культуре», «философия, психология и педагогика» и «медицина». Первую группу он рекомендует оставить для научных исследований в Институте либо передать институту ИВО, вторую – Педагогическому институту, и третью – библиотеке Вильнюсского университета или «одному из медицинских институтов»32. 27 декабря Виршубский предоставляет рукописные аннотированные списки имевшихся в библиотеке инкунабул и редких книг33, а также списки «сионистской и вообще антисоветской литературы»34 и «литературы на русском языке, которая не может быть оставлена в открытом доступе»35.

Трудно представить, что, кроме абсолютной лояльности советскому режиму36, двигало Виршубским в рекомендации разделить коллекции важнейшей еврейской библиотеки Вильнюса, однако не вызывает сомнения, что Наркомат образования намеревался это сделать – то ли в соответствии со списками Виршубского, то ли по иным критериям. 7 июня 1941 г. Виршубский сообщил правопреемнице Института литуанистики – Академии наук о том, что Совет политического просвещения при Наробразе передает Академии «всю научную литературу библиотеки «Страшуна», причем в ведении Совета остается помещение библиотеки и часть книг, «признанная Главлитом пригодными к использованию в общ. гос. библиотеке». Виршубский требовал «как можно скорее увезти вышеупомянутую литературу, дабы можно было немедленно устроить общественную читальню»37. При Академии наук была создана очередная комиссия по приему коллекций38. Еще в начале июня библиотека была переименована в 4-ю публичную39. Однако намеченные меры не были осуществлены. Последний документ дела – письмо ставшего Президентом Академии наук В. Креве-Мицкявичюса Совету политического просвещения от 21 июня 1941 г., в котором он сообщает, что поскольку при отборе академической литературы из коллекций библиотеки «чинились препятствия», а вся коллекция целиком не соответствует профилю Академии, последняя отказывается перенять какую бы то ни было часть фондов библиотеки40. Таким образом, разделение и расхищение коллекций библиотеки Страшуна, как и уничтожение ее здания, произошло лишь во время нацистской оккупации Вильнюса. Косвенное подтверждение этому содержится в дневниковой записи директора библиотеки вильнюсского гетто Германа Крука от 4 января 1942 года41: «… библиотека Страшуна оставлена без всякого присмотра. Еще в пятницу ее двери были заперты, но теперь они открыты настежь» (Kruk, 2002, р. 155). Несмотря на присвоение библиотеки советскими властями Литвы, они не успели полностью ее трансформировать и перераспределить коллекции до начала немецкой оккупации, и представленные выше документы, фиксирующие состояние библиотеки на этот момент, являются последним и довольно точным свидетельством о библиотеке Страшуна, какой она была в межвоенный период.

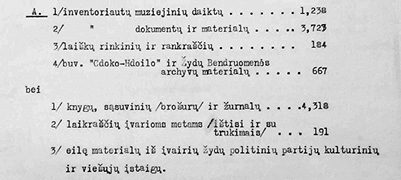

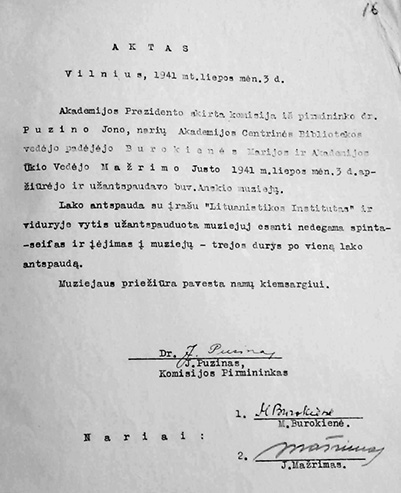

Судьба музея Еврейского историко-этнографического общества им. С. Ан-ского была сходной. В деле о ликвидации Вильнюсской общины содержится акт его передачи и приема, аналогичный документу о передаче библиотеки, и также с приложением подробного инвентарного списка42. Существует и дело Академии наук Литовской ССР, содержащее документы о переходе музея под эгиду Академии, и начатое, как и дело библиотеки Страшуна, 30 сентября 1940 г.43 Однако этой датой помечена лишь копия акта передачи музея из ведения общины, в то время как реальное вовлечение Академии в дела музея произошло не ранее 19 марта 1941 г., когда музей было решено считать научным и по этой причине исключить его из сферы влияния Наробраза44. При этом еще 13 мая 1941 г. музей оставался на своем месте и формально не перешел в ведение Академии, о чем свидетельствует обращение ее секретаря Симаса Сужиеделиса к И. Аниловичу с просьбой осуществить передачу не позже 15 мая45. Причиной этого, помимо прочего, было отсутствие у Академии средств на содержание музея, за неимением которых она была намерена отказаться перенять музей46. В итоге формальная передача музея Академии произошла 14 мая, однако никакие эксперты для оценки его экспонатов, архивов и библиотеки, судя по всему, приглашены не были, поскольку в акте приема содержатся лишь количественные описания коллекций (впрочем, более точные, чем в акте передачи музея из ведения общины)47. При передаче присутствовали «временный директор музея» (до советского периода – его многолетний директор) Элия-Янкев Гольдшмит и «служащий» Мойше-Лейб Гликштейн48. 31 мая Гольдштейн был назначен директором музея, к тому моменту поменявшему название на «Историко-этнографический музей, бывший им. Ан-ского». Гликштейн также остался в штате в должности «консерватора»49. 14 июня Гольдшмит представил Президенту Академии наук отчет о работе музея за период с 15 мая 1940 г., где кратко упоминает содержимое коллекций. Никакого упоминания о потерях, перемещениях или разделении фондов в этом документе нет, и если не принимать в расчет риторические заверения в положительных переменах, принесенных советской властью, из отчета представляется, что в функционировании музея не произошло существенных изменений50. Интересно, что 17 июня Гольдшмит опубликовал в советской литовской газете «Красное знамя» статью «Еврейский историко-этнографический музей», довольно подробно описывающую музейные коллекции и архив (Гольдшмит, 1941). Эту статью можно считать последней фиксацией предвоенного состояния музея. Финальный документ в деле музея утверждает в мысли, что до нацистской оккупации его коллекции были в сохранности: это акт об опечатании музея 3 июля 1941 г. сотрудниками Академии51. Значение этого документа еще и в том, что он демонстрирует решимость руководства Академии наук сохранить музей в своем ведении при немецких властях. Это, казалось бы, противоречит более или менее равнодушному отношению к библиотеке Страшуна, от которой Академия под первым предлогом отказалась. Объяснением может служить разница в отношении к еврейскому наследию у Винцаса Креве-Мицкявичюса и у сменившего его на посту Президента Академии наук в 1941 г. Миколаса Биржишки52, который с 1939 по 1943 г. был также ректором Вильнюсского университета53.

Комиссия, опечатавшая музей, в тот же день опечатала и здание института ИВО, который был передан в ведение Академии наук12 декабря 1940 г.54 и получил название «Третьего музея и библиотеки» при ней55. О дальнейших попытках М. Биржишки сохранить приоритет Академии в праве распоряжаться еврейским наследием свидетельствует его обращение от 4 октября 1941 г. к Генеральному советнику по делам просвещения германской администрации города. Биржишка пишет:

С уходом большевиков из Литвы действие упомянутых институций Академии было приостановлено, служащие-евреи 22 июня 1941 г. уволены, а имущество находилось под надзором хозяйственных работников Академии. Позднее представители немецкой полиции безопасности (SD) опечатали упомянутые институции и оставили у себя ключи от них. […] Руководство Академии озабочено тем, что ее законный протекторат над имуществом этих, задолго до войны перешедших в ее ведение институций, будет аннулирован56.

Институции, о которых пишет Биржишка, в документе именованы как «III Музей Академии (бывший Еврейский Научный Институт)», «V Музей Академии (бывший еврейский этнографический музей имени Анского» и «часть библиотеки Страшуна – научная литература и рукописи, переданные 15 ноября 1940 года, которые Академия до войны не успела перевезти»57. Дата передачи части коллекций библиотеки Страшуна в обращении указана верно, однако сознательно проигнорирован подписанный Креве-Мицкявичюсом документированный отказ Академии от коллекций библиотеки – то ли потому, что Биржишка не был согласен с решением своего предшественника, то ли из-за искренней заботы о еврейском культурном наследии58.

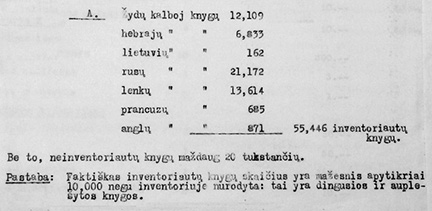

Библиотека Mefitse Нaskala после передачи ее из Наркомата образования 30 сентября 1940 г.59 не была передана в ведение Института литуанистики/Академии наук. Действительно, это была наиболее массовая и представлявшая наименьший научный интерес библиотека60. Она продолжала действовать в своем помещении как «Городская библиотека при Комиссариате Народного образования Литовской ССР» вплоть до нацистской оккупации61. По той же причине «незначительной ценности» коллекции библиотеки не были разграблены нацистами. Она была превращена в библиотеку вильнюсского гетто, а ее фонды даже пополнились за счет не представлявших интереса для штаба Розенберга книг из разоренных еврейских библиотек Вильнюса. При этом все книги проходили проверку полиции гетто62, и часть запрещенных нацистами книг была удалена и уничтожена. Таким образом, о составе библиотеки до начала оккупации свидетельствует лишь довольно ранний документ, относящийся к периоду ликвидации общины.

Еврейские культурные организации Вильнюса, потерявшие свой статус общинных институций в период первой советской оккупации, были включены в процесс абсорбирования их другими учреждениями, частичной замены персонала на соответствующий идеологическим требованиям времени, а также неизбежной сегрегации коллекций. Развитию этих процессов помешал захват Вильнюса нацистской Германией, приведший к полному разрушению еврейской общины и ее культуры. Парадоксальным образом именно кропотливо составленные в процессе национализации инвентарные списки коллекций и имущества апроприированных организаций остались последним свидетельством их предвоенного состояния.

Фонды Центрального государственного архива Литвы (ЦГАЛ).

Аграновский, Г., 1994. На развалинах еврейской культуры. Еврейский музей (альманах). Vilnius: Lietuvos valstybinis žydų muziejus.

Гольдшмит, Э.-Я., 1941. Еврейский историко-этнографический музей. Красное знамя, № 140 (296), 17 июня.

Гузенберг, И., Аграновский, Г., 2016. Вильнюс: по следам литовского Иерусалима. Изд. 2. Vilnius: Pavilniai.

Gurjanovas, A., 1997. Gyventojų trėmimo į SSRS gilumą mastas (1941 m. gegužės–birželio mėn.). Genocidas ir rezistencija. T. 2, Nr. 2, р. 56–65.

Kruk, H., 2002. The Last Days of the Jerusalem of Lithuania. Ed. by Benjamin Harshav, transl. by Barbara Harshav. New York: YIVO Institute for Jewish Research.

Kuznitz, C.E., 2014. YIVO and the Making of Modern Jewish Culture. Cambridge University Press.

Lempertienė, L., 2023. The End of the Glorious Years. YIVO under the Soviet Regime, 1940–1941. In: Dubnow Institute Yearbook 19 (2020/2021). Leipzig: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 115–129, 524. DOI: 10.13109/9783666302039.115

Levin, D., 1994. Baltic Jews Under the Soviets. 1940–1946. Jerusalem: Centre for Research and Documentation of East European Jewry.

1977 ,3 דנאב ,עירעס עיינ רעטעלב אוויי .ךארברעביא ןשיראטסיה ןיא אוויי ןופ לרוג רעד . י,טרעפמעל

Fondy Tsentral’nogo gosudarstvennogo arkhiva Litvy (TsGAL).

Agranovskii, G., 1994. Na razvalinakh evreiskoi kul’tury. Evreiskii muzei (al’manakh). Vilnius: Lietuvos valstybinis žydų muziejus.

Gol’dshmit, E.-Ya., 1941. Evreiskii istoriko-etnograficheskii muzei. Krasnoe znamya, No 140 (296), 17 June.

Gurjanovas, A., 1997. Gyventojų trėmimo į SSRS gilumą mastas (1941 m. gegužės–birželio mėn.). In: Genocidas ir rezistencija. Vol. 2, No 2, рp. 56–65.

Guzenberg, I., Agranovskii, G., 2016. Vil’nyus: po sledam litovskogo Ierusalima. Izd. 2. Vilnius: Pavilniai.

Kruk, H., 2002. The Last Days of the Jerusalem of Lithuania. Ed. by Benjamin Harshav, transl. by Barbara Harshav. New York: YIVO Institute for Jewish Research.

Kuznitz, C.E., 2014. YIVO and the Making of Modern Jewish Culture. Cambridge University Press.

Lempertienė, L., 2023. The End of the Glorious Years. YIVO under the Soviet Regime, 1940–1941. In: Dubnow Institute Yearbook 19 (2020/2021). Leipzig: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 115–129, 524. DOI: 10.13109/9783666302039.115

Levin, D., 1994. Baltic Jews Under the Soviets. 1940–1946. Jerusalem: Centre for Research and Documentation of East European Jewry.

1977 ,3 דנאב ,עירעס עיינ רעטעלב אוויי .ךארברעביא ןשיראטסיה ןיא אוויי ןופ לרוג רעד . י,טרעפמעל

1 Литва была провозглашена советской республикой 3 августа 1940 г.

2 См., напр., (Gurjanovas, 1997) – публикацию Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras). По официальным данным, евреи среди них составляли ок. 2 тысяч. Однако по данным Дова Левина число депортированных евреев приближалось к 7 тыс. (Levin, 1994, р. 116).

3 С сентября по октябрь 1939 г. Литва была в руках Красной Армии, однако в течение этого месяца не произошло укоренения институтов советской власти. Несмотря на это, сотни жителей Вильнюса и Вильнюсского края (среди них и евреи), на тот момент являвшиеся гражданами Польши, оккупированной Советским Союзом и Германией, были арестованы и интернированы в Советский Союз, Германию и подчиненные им страны. См. Центральный государственный архив Литвы (далее – ЦГАЛ), ф. 317. Часть из них (напр., один из директоров Еврейского научного института ИВО в Вильнюсе Залман Рейзен) впоследствии убиты.

4 Частично эти документы использованы в работах: (Аграновский, 1994; Гузенберг, Аграновский, 2016).

5 Далее в тексте и приложениях – ЦГАЛ. Описание архивных документов приводится в примечаниях.

6 В документах и публикациях чаще всего называется Библиотека Страшуна; для краткости это определение используется и в статье.

7 История института, включающая и краткое описание обсуждаемого периода, представлена в монографии Сесиль Кузниц (Kuznitz, 2014; см. c. 181–182). Более подробный анализ документов ИВО 1940–1941 гг., содержащихся в основном в делах: ЦГАЛ, ф. 401 оп. 2 д. 330, ф. 1367 оп. 1 д. 275, ф. R-1001 оп. 1 д. 40, 41, см. в моей статье (Lempertienė, 2023).

8 ЦГАЛ, ф. 401 оп. 2 д. 518.

9 Имя собственное восстановить не удалось.

10 ЦГАЛ, ф. 401 оп. 2 д. 518, л. 1. Здесь и далее переводы с литовского языка выполнены автором статьи.

11 Там же, л. 4.

12 Там же, л. 5.

13 См. илл. 1 в Приложении. При этом следует заметить, что деятельность Еврейского историко-этнографического общества им. С. Ан-ского, учредившего музей при создании общества в 1918 г., была остановлена как «не соответствующая действующему законодательству» указом Начальника города и района Йонаса Шлепятиса от 30 апреля 1940 г., т.е. до перехода власти к советам (см.: ЦГАЛ ф. 287 оп. 35 д. 8 с. 23). Общине удалось в тот момент взять музей под свою эгиду.

14 Более подробных сведений о них пока собрать не удалось.

15 ЦГАЛ, ф. 401 оп. 2 д. 518 л. 10.

16 Там же, л. 13.

17 Там же, л. 16а-17а.

18 Речь идет об издании םינשוש יטוקיל – каталоге личной коллекции Матитьягу Страшуна, переданной в дар Виленской еврейской общине по его завещанию и ставшей основой собраний библиотеки им. М. Страшуна. Каталог составлен распорядителями коллекции Самуэлем Страшуном и Моше Шимоном Антокольским и издан в Берлине племянником Матитьягу, Давидом Страшуном в 1889 г.

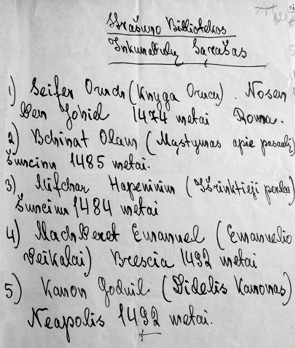

19 ЦГАЛ, ф. 401 оп. 2 д. 518 л. 16; см. илл. 2 в Приложении.

20 На самом деле коллекция М. Страшуна состояла из ок. 7000 томов. Разночтения в цифрах, помимо некоторых лакун каталога, объясняются тем, что он включает в себя лишь книги на иврите, но не периодику и не иноязычную иудаику.

21 ЦГАЛ, ф. 401 оп. 2 д. 518 л. 17 и17об. Такой же буквализм в списках инвентаря характеризует акты приема и передачи музея им. С. Ан-ского и библиотеки Mefitse Haskala, а также имущества самой общины, среди которого, например, перечислены «ложки столовые», «полотенца новые» и «не новые», «давилка для изготовления картофельного пюре», «стеклянные банки большие» и «малые» и т.д. См. ЦГАЛ, ф. 401 оп. 2 д. 518 л. 23 и 23 об., 24 и 24 об., 25 и 25 об.

22 ЦГАЛ, ф. R-1001 оп. 1 д. 32.

23 Строго говоря, Академия наук ЛССР была учреждена лишь 16 января 1941 г., ее предшественником был созданный в 1939 г. Институт литуанистики (с июня 1940 г. – Институт литуанистики ЛССР). Название дела отражает тот факт, что оно первоначально хранилось в архиве Академии наук Литовской республики (под номером ф. 1 оп. 1 д. 32), позже передано в ЦГАЛ. Это же относится и к цитируемым ниже делам: ЦГАЛ, ф. R-1001 оп. 1 д. 40 и д. 41.

24 Советская валюта была введена в Литве с марта 1941 г.

25 ЦГАЛ, ф. R-1001 оп. 1 д. 32 л. 1 об; см. илл. 3 в Приложении.

26 Там же, л. 2.

27 Там же, л. 5.

28 Там же, л. 6–8.

29 См. анкету, приложенную Г. Виршубским к прошению от 11 января 1941 г. о приеме его в штат института ИВО, к тому времени уже находившегося под эгидой Института литуанистики: ЦГАЛ, ф. R-1001 оп. 1 д. 41 л. 36, 38 и 38 об., 39 и 39 об. Г. Виршубский был экспертом Института литуанистики и в оценке библиотечных и архивных коллекций ИВО, см. ЦГАЛ, ф. R-1001 оп. 1 д. 40 л. 67-68 и 68 об.-69. В статье Израэля Лемпертаса (١٩٧٧ ,טרעפמעל) экспертом ошибочно назван Авраам Виршубский.

30 Там же, л. 19.

31 Там же, л. 21.

32 Там же, л. 22.

33 Там же, л. 12 и 12 об., 13 и13 об.; см. илл. 4 в Приложении.

34 ЦГАЛ, ф. R-1001 оп. 1 д. 32 л. 14 и 14 об., продолжение – л. 16 и 16 об.

35 Там же, л. 15а и 15а об., 23

36 О своих марксистских убеждениях и нелегальной работе в марксистских и социалистических кружках до прихода в Литву советской власти он сообщает в упомянутой ранее анкете. См. ЦГАЛ, ф. R-1001 оп. 1 д. 41 л. 38 об.

37 Там же, л. 25.

38 Там же, л. 26.

39 YIVO Institute for Jewish Research, RG58 box 1 fold. 2319.

40 ЦГАЛ, ф. R-1001 оп. 1 д. 32, л. 28.

41 К этому моменту планомерно проводившееся с начала оккупации разграбление библиотеки нацистами было практически завершено, как это видно из документов Айнзацштаба рейхсляйтера Розенберга. См., напр.: ЦГАЛ, ф. 633 оп. 1 д. 5.

42 ЦГАЛ, ф. 401 оп. 2 д. 518, л. 14-15 и 15 об.; см. илл. 5 в Приложении.

43 ЦГАЛ, ф. R-1001 оп. 1 д. 36.

44 Там же, л. 2.

45 Там же, л. 5.

46 Там же, л. 3.

47 Там же, л. 6.

48 Там же.

49 Там же, л. 10. Третьим сотрудником музея была назначена «помощница» Роза Боярскене.

50 Там же, л. 11.

51 ЦГАЛ, ф. R-1001 оп. 1 д. 36 л. 16; см. илл. 6 в Приложении.

52 С началом немецкой оккупации В. Креве-Мицкявичюс был арестован гестапо, позже освобожден и восстановлен в действительных членах Академии наук.

53 В этом качестве М. Биржишка санкционировал открытие в ноябре 1940 г. на Гуманитарном факультете Вильнюсского университета кафедры языка и литературы идиш под руководством Ноаха Прилуцкого. См. ЦГАЛ, ф. R-856 оп. 2 д. 1123 л. 10, 12.

54 ЦГАЛ, ф. R-1001 оп. 1 д. 40 л. 37.

55 Там же, л. 73; ф. R-1001 оп. 1 д. 41 л. 1.

56 Там же, л. 87.

57 Там же.

58 Основанием для этого предположения являются некоторые попытки М. Биржишки облегчить положение ученых-евреев. Так, не имея возможности в качестве ректора университета воспрепятствовать увольнению евреев-сотрудников, он 3 июля 1941 г. выдал Ноаху Прилуцкому – заведующему кафедрой идиш Вильнюсского университета и последнему директору ИВО (с 7 января 1941 г., см. ЦГАЛ, ф. R-1001 оп. 1 д. 41 л. 31) удостоверение научного работника, которое, по мнению Биржишки, могло бы уберечь Прилуцкого от репрессий. Удостоверение он подписал как Президент Академии наук (см. ЦГАЛ, ф. R-1001 оп. 1 д. 41 л. 83). К сожалению, усилия Биржишки не спасли ни Прилуцкого, ни еврейские коллекции. Однако некоторые еврейские документы и артефакты были во время оккупации сохранены в Академии наук и затем возвращены в созданный в 1944 г. Еврейский музей Вильнюса. К сожалению, не имеется детальной информации о том, кто (сам Биржишка или, например, сотрудничавший с узниками гетто секретарь Академии наук поэт Казис Борута), при каких обстоятельствах и какие именно части еврейских коллекций сохранил, и все ли они были возвращены.

59 ЦГАЛ, ф. 401 оп. 2 д. 508 л.18-19 и 19 об.

60 См. илл. 7 в Приложении.

61 См.: Национальная библиотека Литвы им. М. Мажвидаса, Коллекция иудаики, группа некаталогизированных документов. Карточки выдачи книг бывшей библиотеки Mefitse Haskala, впоследствии использовавшиеся в библиотеке вильнюсского гетто.

62 См. илл. 7 в Приложении.