DOI: https://doi.org/10.15388/Litera.2025.67.5.14

Надежда Морозова

Институт литовского языка

Вильнюс, Литва

Institute of the Lithuanian Language

Vilnius, Lithuania

E-mail: nadja.moroz@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-1228-6021

https://ror.org/011v22a28

Резюме. В 1864–1867 гг. в Вильне действовало фотоателье «Русская фотография в Вильне», принадлежавшее И. И. Петрову. Ранее было известно о двух фотоальбомах, созданных в этой студии: альбоме Супрасльского монастыря (54 снимка, ныне сохранилось 52) и альбоме фотографий экспонатов Виленского музея древностей (64 снимка; современное местонахождение неизвестно). Недавно в Библиотеке Вильнюсского университета был обнаружен альбом «Палеографические снимки северо-западно-русского письма и печати», оформленный точно так же, как и альбом Супрасльского монастыря. Это позволило идентифицировать палеографический альбом как работу фотостудии Петрова. Альбом состоит из 9 листов, на которых представлены 6 памятников письменности, созданных или бытовавших в Великом княжестве Литовском преимущественно в XVI в. Все они во второй половине XIX в. оказались в поле зрения Виленского учебного округа.

Ключевые слова: «Русская фотография в Вильне», фотограф Иван Иванович Петров, палеографический альбом, кириллическая письменность, Виленская публичная библиотека.

Abstract. In 1864–1867, Ivan I. Petrov had a photo studio in Vilnius, called “Russian Photography in Vilnius”. Two photo albums created in this studio were known: the album “Suprasl Monastery” (54 pictures, now, 52 have been preserved) and the album of photographs of the exhibits of the Vilnius Museum of Antiquities (64 pictures; the present location is unknown). Recently, an album “Palaeographic Album of Northwest Russian Writing and Printing” was discovered at Vilnius University Library. This album is designed in the same way as the Suprasl Monastery album. This made it possible to identify the palaeographic album as a work coming from Petrov’s photo studio. The album consists of 9 sheets of 6 Cyrillic written monuments created or used in the Grand Duchy of Lithuania, mainly in the 16th century. All of them came to the attention of the Vilnius Educational District in the second half of the 19th century.

Keywords: “Russian Photography in Vilnius”, photographer Ivan I. Petrov, paleographic album, Cyrillic literary monuments, Vilnius Public Library.

Santrauka. 1864–1867 m. Vilniuje veikė Ivano I. Petrovo fotostudija „Rusų fotografija Vilniuje“. Žinoma, kad šioje studijoje buvo sukurti du fotoalbumai: Supraslio vienuolyno albumas (54 nuotraukos, išliko 52) ir Vilniaus senienų muziejaus eksponatų nuotraukų albumas (64 nuotraukos; dabartinė vieta nežinoma). Neseniai Vilniaus universiteto bibliotekoje buvo aptiktas „Šiaurės vakarų Rusijos raštijos ir spaudos paleografinių nuotraukų“ albumas. Jis apipavidalintas taip pat, kaip ir Supraslio vienuolyno albumas. Tai leidžia teigti, kad naujai rastas albumas taip pat buvo sukurtas Petrovo studijoje. Albumą sudaro 9 lapai, kuriuose vaizduojami 6 kiriliškosios raštijos paminklai, sukurti arba paplitę LDK. XIX a. antroje pusėje šie paminklai pateko į Vilniaus švietimo apygardos akiratį ir buvo įamžinti Petrovo fotostudijoje kaip Šiaurės vakarų krašto „rusų senienų“ pavyzdžiai.

Reikšminiai žodžiai: „Rusų fotografija Vilniuje“, fotografas Ivanas Ivanovičius Petrovas, paleografinis albumas, kiriliškoji raštija, Vilniaus viešoji biblioteka.

________

Received: 20/06/2025. Accepted: 28/08/2025

Copyright © 2025 Надежда Морозова. Published by Vilnius University Press. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

________

Во второй половине XIX в. имя учителя рисования и виленского фотографа Ивана Ивановича Петрова (ок. 1820 – после 16 октября 1893) нередко упоминалось в печати и документах Виленского учебного округа, особенно в те годы, когда его попечителем был И. П. Корнилов. Однако затем деятельность Петрова выпала из поля зрения специалистов. Историки виленской фотографии вспомнили о нем лишь в самом конце ХХ в.: в 1997 г. Д. Юнявичюс привел краткие сведения о мастере и принадлежавшей ему фотостудии «Русская фотография в Вильне» (Junevičius, 1997, p. 277). Исследования показали, что фотоателье работало в 1864–1867 гг.; изначально оно было открыто для фотографирования экспонатов Виленского музея древностей, а потом расширило свою деятельность до портретной и ландшафтной съемки (Matulytė, 2001, p. 20; Karpova-Čelkienė, 2015, p. 190; Junevičius, 2023, p. 51, 55–56, 215–216). В начале XXI в. ученые, опираясь на новые архивные изыскания и публикации второй половины XIX – начала ХХ в., выяснили, что в ателье Петрова было изготовлено как минимум два фотоальбома: «Супрасльский монастырь» (54 снимка, сохранилось 52)1 и альбом фоторепродукций экспонатов Виленского музея древностей (64 снимка; современное местонахождение неизвестно), см. (Karpova-Čelkienė, 2015, p. 190; Junevičius, 2023, p. 63–65).

Относительно недавно в Библиотеке Вильнюсского университета обнаружен альбом фотографий «Палеографические снимки северо-западно-русского письма и печати» без имени автора и выходных данных. Альбом состоит из 9 листов, помещенных в картонную папку, на которую наклеен печатный экслибрис Виленской публичной библиотеки с вписанным номером места хранения. Все фотографии приклеены на изготовленные типографским способом картонные листы с надписью под рамкой: «Русская фотографія въ Вильнѣ. 1864 г.» (слева) || «По Большой улицѣ д. Гимназіи N.14.» (справа), т.е. оформлены точно так же, как и фотографии Петрова для альбома Супрасльского монастыря2. Все изображения подписаны каллиграфической гражданской скорописью второй половины XIX в. Иначе говоря, выяснилось, что в Виленской публичной библиотеке имелся еще один альбом фотоснимков Петрова.

Изначально листы альбома не были пронумерованы, поэтому фотографии описываются в хронологическом порядке – по датам создания запечатленных на них документов. При описании и анализе использовался экземпляр альбома, хранящийся в университетской библиотеке под шифром VUB, СВ G1849 со штрихкодом 00308005370.

1) Древнейший представленный в альбоме документ – Туровское Евангелие второй половины XI в., ныне хранящееся в Отделе рукописей Библиотеки им. Врублевских Академии наук Литвы (F19-1). Это единственная фотография Туровского Евангелия, сделанная вскоре после передачи памятника в Виленскую публичную библиотеку. Для представления Туровского Евангелия был избран л. 6 об., содержащий как образец основного текста, писанного уставом, так и вкладную 1508 г., выполненную полууставом. Изображение подписано: «Евангеліе XI вѣка. Туровской Преображенской Церкви съ двумя записями Князя Константина Ивановича Острожскаго (1508 и 1513.)». Поскольку известно, что рукопись Евангелия была привезена в Вильну в 1865 г., фотография не могла быть сделана ранее 1865 г. Иными словами, в ателье Петрова для оформления снимков использовались рамки, отпечатанные в 1864 г. – после получения разрешения на открытие фотомастерской.

2–4) Три листа с фотокопиями документов Супрасльского монастыря, подписанные следующим образом: 1) «Листъ 1й. Уставъ Супрасльскаго общаго монастыря. Писанъ на пергаментѣ въ 1510 г. Октября 15го Индикта 14»; 2) «Листъ 2ой. Изъ Устава Супрасльскаго общаго монастыря: а) Записной листъ на имѣніе Владычичи Супрасльскому монастырю Епископа Смоленскаго Іосифа 1506 г. б) Листъ Короля Александра Владыце Смоленскому Іосифу на три имѣнія. 1504 г. Октября 15 Индикта 7го»; 3) «Изъ Устава Супрасльскаго монастыря. Письмо на пергаментѣ начала XVI столѣтія»3. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на этих листах представлены фрагменты четырех документов: 1) Устав Супрасльского монастыря от 15 октября 1510 г. (два верхних фрагмента на л. 1: начало и конец документа), 2) дарственная грамота Александра Ходкевича 13 октября 1510 г. (нижняя часть второго фрагмента и третий фрагмент на л. 1: начало и конец документа); 3) записной лист епископа смоленского Иосифа от 11 мая 1506 г. (два верхних фрагмента на л. 2: начало и конец документа, а также снимок на л. 3: середина документа), 4) дарственная («лист») короля Александра епископу смоленскому Иосифу на имения Топилец, Батюты и Пыщево от 15 сентября 1504 г. (два нижних фрагмента на л. 2: начало и конец документа). Однако это не снимки оригинальных грамот с подписями и печатями, а их копии, выполненной в Супрасльском монастыре не ранее середины октября 1510 г. По словам архимандрита Супрасльского монастыря Николая (Далматова), в обители был «список, писан на пергаменте полууставом, с киноварью, письма XVI столетия, тетрадь в 8 листов, в которой после [1] устава записаны: [2] фундушевая грамота Ходкевича 1510 года, [3] записной лист Иосифа Солтана на имения Владычичи 1506 г. и [4] грамота Короля Александра Владыце Смоленскому на имения Топилец, Батюты 1504 года» (Николай [Далматов], 1892, с. 19).

В 1866 г. эти документы были опубликованы в Вестнике Западной России по указанной монастырской копии (ВЗР, кн. VII, c. 1–14 [1-го счета; № 1–3]; кн. VIII, c. 1–6 [1-го счета; № 1]), а в 1870 г. напечатаны в IX-м томе Археографического сборника документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси по оригиналам, специально доставленным для подготовки публикации из Супрасля в Вильну, см. (АСДОИСЗР IX, с. 6–9 [№ 2–3], 13–19 [4–5]). Из перечисленных выше четырех оригинальных документов в настоящее время доступны два: это записной лист епископа смоленского Иосифа от 11 мая 1506 г. (хранится в Российской национальной библиотеке, ф. 293 [Собрание западно-русских грамот], № 17)4 и дарственная Александра Ходкевича 13 октября 1510 г. (хранится в Библиотеке Национального музея в Кракове в собрании пергаменов, сигнатура MNK 541/1 [Tomaszewicz, 1992, s. 27 (Nr. 66)]; фоторепродукция документа опубликована в: Mironowicz, 2014, s. 30). Судьба остальных грамот, а также пергаменной копии 1510-х гг. неизвестна. Сложно сказать, привозилась ли тетрадь-копия в Вильну вместе с оригиналами или публикация для Вестника Западной России готовилась в самом Супрасле. Собственно, поэтому непонятно, где производилась фотосъемка: в Супрасле, куда Петров ездил в командировку для съемок различных материалов для альбома Супрасльского монастыря5, или же в его ателье в Вильне; равно как неясно, почему Петров не включил в альбом фотографии списка монастырского Устава или его оригинала, хотя поместил снимки других рукописей. Как бы там ни было, теперь благодаря альбому Петрова можно утверждать, что документ, который считался утраченным, а его содержание было известно лишь по текстовой публикации 1866 г. и краткому описанию архимандрита Николая, частично сохранился в виде нескольких фотокопий. При этом следует отметить, что снимки копии супрасльских грамот выполнены Петровым очень грамотно с точки зрения визуальной документации письменных источников: на них зафиксировано не только начало, но и конец каждого документа.

5–6) Два снимка Евангелия, напечатанного в Брашове в 1562 г. дьяконом Кореси и дьяком Тудором (Гусева, 2003, с. 96–97, 119–121 [№ 17]) со следующей подписью: «Евангелiе. Подлинный экземпляръ находится въ церкви села Плотницы Пинскаго уѣзда». На первом листе помещен коллаж из двух снимков первого листа евангелия от Луки (л. [114], сигн. 132): заставка с гербом Валахии (верхняя часть листа) и начало евангелия с вязью в заголовке и инициалом П (нижняя часть листа), на втором – л. [158 об.] (синг. 206 об.). Это достаточно редкое издание Евангелия: по данным А. А. Гусевой, в начале ХХI в. в мире было известно 8 экземпляров6.

Каким образом это Евангелие оказалось в плотницкой церкви, выяснить не удалось. Однако среди документов Виленской публичной библиотеки, хранящихся в Отделе рукописей Библиотеки Вильнюсского университета, обнаружено письмо пинского учителя рисования Д. Е. Шухова7 к попечителю Виленского учебного округа Корнилову, объясняющее обстоятельства появления этого памятника в Вильне:

Ваше Превосходительство

Иванъ Петровичъ

Извинитѣ мѣня, что осмѣливаюсь безпокоить Ваше Превосходительство покорнѣйшею прозьбою, Священникъ Плотницкой Церкви недастъ мнѣ покоя прося возвратить взятое мною Евангеліе, которое нынѣшнею весною была передана мною Вашему Превосходительству, ибо я самъ немогъ опредѣлить какому времени оно принадлежитъ, и которыхъ я привезъ три то одно изъ нихъ плотницкая съ котораго находятъся у Вашего Превосходительства здѣланные мною копіи. И я осмѣливаюсь просить Ваше Превосходительство о возвращеніи таковаго Плотницкаго Евангелія прилагаю при семъ письмо Священника писанное ко мнѣ отъ Двадцать восьмаго Февраля 1867 года.

Съ истиннымъ уваженіемъ и таковою же преданностію остаюсь Вашего Превосходительства покорнѣйшій слуга Учитель Пинской Гимназіи Шуховъ.

Пинскъ 1867 года

6го Марта.

(VUB RS, F46-32, л. 39; в публикации письма охранена орфография и пунктуация оригинала)

Письмá священника плотницкой церкви (вероятно, речь идет о церкви Покрова Пресвятой Богородицы) в деле нет. Надо полагать, что привезенное на экспертизу Евангелие было возвращено в Плотницу, так как в крупнейших библиотеках Вильнюса такого издания нет. Сама книга, видимо, не сохранилась, хотя еще в 1879 г. сообщалось о трех богослужебных Евангелиях (два «в бархатном переплете и одно в металлическом окладе»), имевшихся в храме, построенном на месте сгоревшей в 1872 г. плотницкой Покровской церкви, среди которых могло быть и брашевское Евангелие (Описание церквей, 1879, с. 152).

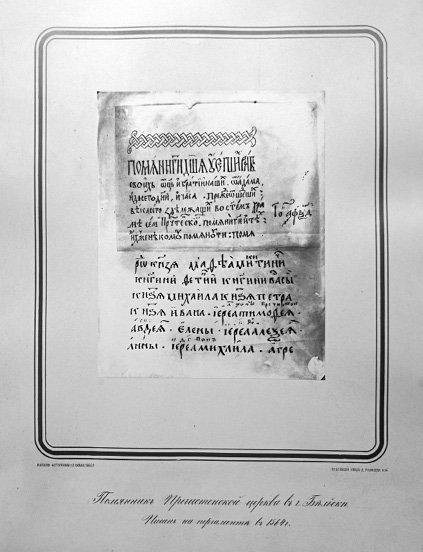

7) Фрагмент синодика-помянника бельской (Пречистенской) церкви Рождества Пресвятой Богородицы8, основанной «городенским, бельским и кобринским» князем Михаилом Семеновичем и его супругой Вассой во второй половине XV в. и в 1562 г. перенесенной из бельского замка в город (АСДОИСЗР I, с. 280). Снимок подписан: «Помянникъ Пречистенской церкви въ г. Бѣльскѣ. Писанъ на пергаминѣ въ 1564 г.». Эта рукопись, писанная уставом и полууставом, видимо, была привезена в Вильну из Бельска вместе с другими древностями9. Современное местонахождение памятника неизвестно. В альбоме помещен снимок двух листов, сложенных вертикально: видимо, начальной страницы с небольшой плетеной заставкой и начала собственно именной части синодика с перечислением фундаторов церкви и первых священнослужителей. Поскольку на данный момент это единственное документальное (и иконографическое) свидетельство о ведении в бельской Пречистенской церкви собственного помянника, ниже приводим весь текст, запечатленный на фотографии:

помѧни ги дшѧ Ꙋсопши рабь | своихь ѿь и братїи нашиⷯ. ѿ адама | и до сего дни, и часа. прежⷣе ѿшеⷣшиⷯ: | вѣка сего здѣ лежащиⷯ во стемъ хра|мѣ сем Прчтеско. помѧни ги и тѣⷯ: | ихже нѣкомꙊ помѧнꙊти: помѧ|[…]10 || рѡⷣ кнзѧ маѳѣа микитини11 | кнгини ѳетии кнгини васы | кнѕѧ михаила кнѕѧ петра | кнѕѧ ивана. ереа12 тимоѳеѧ. | авдеѧ. елены. ереа алеѯеѧ. | анны. ереа михаила13. агре|[…] ||.

8) Письмо князя Константина Острожского к остерскому старосте Филону Семеновичу Кмите от 31 августа 1579 г., в котором князь поздравляет Кмиту с победой над московскими войсками и приглашает приехать в Киев, взяв с собой «вязнев старшех». Письмо написано в Киеве. Снимок подписан: «Письмо Князя Константина Константиновича Острожскаго. Писано въ Вильнѣ Августа 31 дня 1579 г.».

Письмо опубликовано в (АСДОИСЗР I, с. 154 [№ 52]); оно происходит из собрания Виленской публичной библиотеки и ныне хранится в Отделе рукописей Библиотеки Вильнюсского университета под шифром VUB RS, F5-A21-420014.

9) Письмо Каленика Васильевича Тишкевича к Филону Семеновичу Кмите по поводу войны с Москвой. Документ точно не датирован, предположительно относится к 1579 г. Снимок подписан: «Письмо Каленики Васильевича Тишкевича Ѳилону Семеновичу Кмитѣ старостѣ Осторожскому».

Документ также напечатан в (АСДОИСЗР I, с. 154–155 [№ 53]). На момент публикации письмо находилось в Виленской публичной библиотеке; ныне хранится в Отделе рукописей Библиотеки Вильнюсского университета под шифром VUB RS, F5-A21-420115. Документ состоит из двух листов: на первом размещен текст письма (л. 1–1 об.), на втором – адрес и печать (л. 2 об.). В альбоме представлен коллаж из двух снимков: верхнее фото – верхняя часть л. 1 об., нижнее фото – нижняя часть л. 1 об., в пустом левом углу помещен сложенный по линиям сгиба л. 2 об. с адресатом и печатью отправителя.

Как видим, в этот альбом включены документы, отражающие одно из направлений деятельности Виленского учебного округа и его попечителя в лице Корнилова: сбор, учет и документирование памятников древней кириллической письменности в Северо-Западном крае. Возможно, палеографический альбом был задуман как продолжение фотофиксации экспонатов Виленского музея древностей, ведь как минимум половина заснятых артефактов принадлежала недавно созданной Виленской публичной библиотеке. Кто был заказчиком этого альбома, выяснить пока не удалось: эта работа не упоминается в просмотренных печатных отчетах и статьях Корнилова и других материалах Виленского учебного округа. Эти фотоматериалы Петрова, в отличие от некоторых снимков Супрасльского монастыря, кажется, не использовались в различных альбомах, посвященных «русской старине» в Северо-Западном крае.

В ходе работы удалось установить, что в фондах Библиотеки Вильнюсского университета хранится по меньшей мере три экземпляра этого альбома: два комплекта фотографий в одинаковых оригинальных картонных папках, обклеенных темно-зеленым коленкором, с золотым тиснением, и один – в современной библиотечной картонной папке. Один комплект в оригинальной папке (сигнатура VUB, СВ G1849) оформлен как подарочный (подносной) экземпляр: листы с фотографиями обрезаны под размер папки (49×39 см), помимо золотого тиснения на верхней крышке папки золотом покрыт также обрез альбомных листов. Содержание альбомов одинаково, разница заключается лишь в кадрировании снимков и их обрезке при наклеивании на альбомные листы, а также незначительных расположениях в подписях под фотографиями.

Таким образом, хранящийся в Библиотеке Вильнюсского университета комплект фотографий «Палеографические снимки северо-западно-русского письма и печати» – это третий альбом, изготовленный в фотоателье И. И. Петрова «Русская фотография в Вильне». До недавнего времени были известны два альбома этого мастера, один из которых не сохранился или пока не выявлен. Новонайденный альбом состоит из 9 отдельных листов (хотя снимков реально больше), на которых представлены памятники письменности и/или их фрагменты, созданные или бытовавшие в Великом княжестве Литовском преимущественно в XVI в. Во второй половине XIX в. по поручению И. П. Корнилова они оказались в распоряжении Виленского учебного округа, некоторые из них затем были переданы в Виленскую публичную библиотеку. Три заснятых документа (Туровское Евангелие и два письма к старосте Филону Кмите) сохранились до сих пор, остальные (копия Устава и других документов Супрасльского монастыря, Бельский синодик-помянник и плотницкое Евангелие 1562 г.) утрачены или их местонахождение неизвестно. Фотографии Петрова являются уникальным иконографическим материалом и документальным подтверждением того, что указанные артефакты реально существовали. Все снимки (или их большинство) были выполнены в мастерской Петрова в Вильне. Обнаруженные и идентифицированные визуальные источники расширяют наши представления как о деятельности конкретной виленской фотостудии в середине 1860-х гг., так и неизвестных или малоизвестных памятниках кириллической письменности Великого княжества Литовского.

АСДОИСЗР I = Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-

Западной Руси, издаваемый при Управлении Виленского учебного округа. Т. I. Вильна: Печатня губернского правления, 1867.

АСДОИСЗР IX = Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-

Западной Руси, издаваемый при Управлении Виленского учебного округа. Т. IX. Вильна: Печатня О. Блюмовича, 1870.

ВЗР = Вестник Западной России. Историко-литературный журнал, издаваемый К. Говорским, 1865/1866, г. IV, т. III, кн. VII–VIII, Вильна: В Типографии Губернского Правления, 1866.

Гусева, А.А., 2003. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века. Сводный каталог: В 2 книгах. Москва: Индрик.

Иван Иванович Петров. Фотограф-любитель, 1904 (8), стб. 291–294.

Ильин, А.Л., 2012. Пинская гимназия в период польского восстания 1863–1864 годов. Российско-польский исторический альманах, № 6. Ставрополь–Волгоград–Москва: Издательство СГУ, с. 55–69.

Корзинин, А.Л., 2022. Двор великой княгини Литовской и королевы Польской Елены Ивановны. Вестник Санкт-Петербургского университета. История, № 67 (3), с. 667–691. https://doi.org/10.21638/spbu02.2022.301

Корнеева-Петфулан, М., 1926–1927. Заметка к истории славянских старопечатных книг. Slavia, № 5, с. 190–194.

Корнилов, И.П., 1866. Общие замечания о состоянии Виленского учебного округа за 1866 год. Вильна: В типографии А. Сыркина.

Николай [Далматов], архим., 1892. Супрасльский Благовещенский монастырь. Историко-статистическое описание. Санкт-Петербург: Синодальная типография.

Описание церквей, 1879 = Описание церквей и приходов Минской епархии, составленное по официально затребованным от причтов сведениям: VI. Пинский уезд. Минск: Типо-литография Б. И. Соломонова.

[Петров, И.И.]. Палеографические снимки северо-западно-русского письма и печати. Вильна: Русская фотография в Вильне, [без г.]. 9 л. VUB, СВ G1849; VUB, CB G1840.

[Петров, И.И.]. Супрасльский монастырь: [Альбом фотографий]. Вильна: Русская фотография в Вильне, [без г.]. 52 л. VUB RS, F82-2303.

Junevičius, D., 1997. 1863–1904 m. Vilniaus gubernijos fotografai. Kultūros istorijos tyrinėjimai, Nr. 3. Vilnius: Gervelė, p. 230–298.

Junevičius, D., 2023. XIX amžiaus VI–IX dešimtmečio (šlapiojo kolodijaus laikotarpio) Lietuvos fotografija ir ją determinuojantys socialiniai faktoriai. Daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Karpova-Čelkienė, V., 2015. Fotografinis palikimas Vilniaus viešojoje bibliotekoje ir Senienų muziejuje. In: Kova dėl Istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915). Mokslo straipsnių rinkinys. Sudarė R. Griškaitė, Ž. Būčys. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, p. 183–195.

Matulytė, M., 2001. Vilniaus fotografija. 1858–1915. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus.

Michalczyk, Z., et al., 2019. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria nowa. T. 12: woj. białostockie. Zesz. 4: pow. bielski. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Mironowicz, A., 2014. Dzieje monasteru supraskiego do połowy XVI wieku. In: A. Mironowicz, et al. (oprac.). Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych: Katalog rękopisów supraskich. Białystok: Wydawnictwo i Drukarnia Libra, s. 11–49.

Tomaszewicz, J., 1992. Katalog dokumentów pergaminowych Muzeum Narodowego w Krakowie. Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie.

ASDOISZR I = Arkheograficheskii sbornik dokumentov, otnosyashchikhsya k istorii Severo-Zapadnoi Rusi, izdavaemyi pri Upravlenii Vilenskogo uchebnogo okruga. Vol. I. Vil’na: Pechatnya gubernskogo pravleniya, 1867.

ASDOISZR IX = Arkheograficheskii sbornik dokumentov, otnosyashchikhsya k istorii Severo-Zapadnoi Rusi, izdavaemyi pri Upravlenii Vilenskogo uchebnogo okruga. Vol. IX. Vil’na: Pechatnya O. Blyumovicha, 1870.

Guseva, A.A., 2003. Izdaniya kirillovskogo shrifta vtoroi poloviny XVI veka. Svodnyi katalog: V 2 knigakh. Moscow: Indrik.

Il’in, A.L., 2012. Pinskaya gimnaziya v period pol’skogo vosstaniya 1863–1864 godov. Rossiisko-pol’skii istoricheskii al’manakh, No 6. Stavropol’–Volgograd–Moskva: Izdatel’stvo SGU, pp. 55–69.

Ivan Ivanovich Petrov. Fotograf-lyubitel’, 1904 (8), stb. 291–294.

Junevičius, D., 1997. 1863–1904 m. Vilniaus gubernijos fotografai. Kultūros istorijos tyrinėjimai, No 3. Vilnius: Gervelė, p. 230–298.

Junevičius, D., 2023. XIX amžiaus VI–IX dešimtmečio (šlapiojo kolodijaus laikotarpio) Lietuvos fotografija ir ją determinuojantys socialiniai faktoriai. Daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Karpova-Čelkienė, V., 2015. Fotografinis palikimas Vilniaus viešojoje bibliotekoje ir Senienų muziejuje. In: Kova dėl Istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915). Mokslo straipsnių rinkinys. Sudarė R. Griškaitė, Ž. Būčys. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, p. 183–195.

Korneeva-Petfulan, M., 1926–1927. Zametka k istorii slavyanskikh staropechatnykh knig. Slavia, No 5, pp. 190–194.

Kornilov, I.P., 1866. Obshchie zamechaniya o sostoyanii Vilenskogo uchebnogo okruga za 1866 god. Vil’na: V tipografii A. Syrkina.

Korzinin, A.L., 2022. Dvor velikoi knyagini Litovskoi i korolevy Pol’skoi Eleny Ivanovny. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Istoriya, No 67 (3), pp. 667–691. https://doi.org/10.21638/spbu02.2022.301

Matulytė, M., 2001. Vilniaus fotografija. 1858–1915. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus.

Michalczyk, Z., et al., 2019. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria nowa. Vol. 12: woj. białostockie. Zesz. 4: pow. bielski. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Mironowicz, A., 2014. Dzieje monasteru supraskiego do połowy XVI wieku. In: A. Mironowicz, et al. (oprac.). Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych: Katalog rękopisów supraskich. Białystok: Wydawnictwo i Drukarnia Libra, pp. 11–49.

Nikolai [Dalmatov], arkhim., 1892. Suprasl’skii Blagoveshchenskii monastyr’. Istoriko-statisticheskoe opisanie. St. Petersburg: Sinodal’naya tipografiya.

Opisanie tserkvei, 1879 = Opisanie tserkvei i prikhodov Minskoi eparkhii, sostavlennoe po ofitsial’no zatrebovannym ot prichtov svedeniyam: VI. Pinskii uezd. Minsk: Tipo-litografiya B. I. Solomonova.

[Petrov, I.I.]. Paleograficheskie snimki severo-zapadno-russkogo pis’ma i pechati. [Vil’na]: Russkaya fotografiya v Vil’ne, [bez g.]. 9 l. VUB, SV G1849; VUB, CB G1840.

[Petrov, I.I.]. Suprasl’skii monastyr’: [Al’bom fotografii]. [Vil’na]: Russkaya fotografiya v Vil’ne, [bez g.]. 52 l. VUB RS, F82-2303.

Tomaszewicz, J., 1992. Katalog dokumentów pergaminowych Muzeum Narodowego w Krakowie. Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie.

VZR = Vestnik Zapadnoi Rossii. Istoriko-literaturnyi zhurnal, izdavaemyi K. Govorskim, 1865/1866, g. IV, t. III, kn. VII–VIII, Vil’na: V Tipografii Gubernskogo Pravleniya, 1866.

1 Альбом хранится в Библиотеке Вильнюсского университета, сигнатура VUB RS, F82-2303. По сведениям Юнявичюса, Виленская публичная библиотека приобрела этот альбом в 1868 г. (Junevičius, 2023, p. 64). Цифровая копия доступна по адресу: https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/supraslio-staciatikiu-vienuolyno-rinkinys [см. 20 06 2025].

2 Благодарю Д. Юнявичюса за помощь в идентификации имени фотографа. Также признательна проф. С. Темчину, указавшему на фотографию Туровского Евангелия из этого альбома, см. ниже.

3 Супрасльским листам из фотоальбома Петрова будет посвящена отдельная работа.

4 Информация об этом документе была представлена в докладе старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела рукописей Библиотеки Российской АН Артема Жукова «Художественное оформление Библии Матфея Десятого и делопроизводственная практика Великого княжества Литовского» на конференции «Источниковедение древнерусской литературы и языка (археография, текстология, поэтика)» (Новосибирск, 16–18 октября 2025 г.).

5 Точная дата командировки неизвестна. Вероятно, это было летом 1865 г. Судя по отчету Корнилова 1866 г. и некрологу (?) Петрову, опубликованному в 1904 г. в журнале «Фотограф-любитель», в 1866 г. супрасльский альбом был готов и поднесен в дар императору Александру II (Корнилов, 1866, с. 24–25; Иван Иванович Петров, 1904, стб. 293).

6 Справедливости ради следует отметить, что в историографии упоминается еще одно брашовское Евангелие с такой же орнаментикой: видимо, ныне утраченное Евангелие, напечатанное дьяком Калином с 4-мя учениками в 1565 г. (19.XII – 02.IX.7073 [1565]), см. (Корнеева-Петфулан, 1926–1927; Гусева, 2003, с. 1205 [Приложение III, № 5]). Однако нам известно лишь словесное описание экземпляра и снимок листа с колофоном, по которым невозможно определить характер взаимоотношения изданий 1562 и 1565 гг.: это два разных издания (разный набор с использованием тех же печатных материалов) или варианты одного издания с разными листами с выходными данными. Изображения на фотографиях Петрова идентичны соответствующим листам доступных экземпляров издания 1562 г.

7 Д. Е. Шухов – пинский учитель рисования и черчения; окончил московское Строгановское училище технического рисования. Известно, что по заданию Корнилова Шухов «ездил по Полесью для сбора рукописей и книг, подтверждающих исторически русский характер края, а также для зарисовки православных святынь» (Ильин, 2012, с. 67; см. также: Корнилов, 1866, с. 24).

8 Историю возникновения бельской Пречистенской церкви см. (Michalczyk et al., 2019, s. 32–33).

9 В Археографическом сборнике документов… Северо-Западной Руси неоднократно указывалось, что документы из Бельска, в том числе из архива Пречистенской церкви, доставлены И. Н. Гижевским. Возможно, именно он привез в Вильну и указанный помянник.

10 На правом поле приписано: І о ҂афѯд [1564]. Видимо, по этой причине в легенде к снимку сказано, что помянник составлен в 1564 г.

11 О роде князя Матвея Микитинича см. (Корзинин, 2022, с. 684–686).

12 Сверху надписано: попы пречистенскїѧ.

13 Сверху надписано: д попъ.

14 См. описание и цифровую копию: https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/objects/990007079521008452 [см. 20 06 2025].

15 См. описание и цифровую копию: https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/objects/990007079971008452 [см. 20 06 2025]. Сравнение репродукции Петрова и оригинала позволило понять логику и композицию фотосъемки.