DOI: https://doi.org/10.15388/Litera.2025.67.5.20

Юлия Снежко

Институт языков и культур Балтийского региона

Вильнюсский университет, Литва

Institute for the Languages and Cultures of the Baltic

Vilnius University, Lithuania

E-mail: julija.snezko@flf.vu.lt

https://orcid.org/0000-0001-5633-5318

https://ror.org/03nadee84

Резюме. В статье анализируется поэтика творчества виленского поэта Василия Селиванова (1902–1925), 100 лет со дня смерти которого исполняется в 2025 г. При его жизни вышел только один сборник стихов «Плащаница» (1928). Настоящее исследование проведено с учетом обнаруженных рукописей поэта с не публиковавшимися ранее стихотворениями (несколько из них впервые публикуются в данной статье). Автор статьи показывает, что тема изгнанничества и ностальгии, доминирующая в творчестве Селиванова и дающая основание считать Селиванова поэтом «эмигрантской безысходности», как это было продемонстрировано П. Лавринцом, вписывается и в символистскую поэтику, «диаволические» и мифопоэтические элементы которой явно присутствуют в его творчестве (мотивы темного и светлого страдания, тяги к «иному», сна, тишины, природы и города). При этом символистский пласт часто соседствует с пейзажным и медитативным, фиксирующим внутреннее состояние поэта или природы. Стихотворения Селиванова демонстрируют стилистическое и внутреннее единство.

Ключевые слова: Василий Селиванов, символизм, эмиграция, русскоязычная литература Вильнюса.

Abstract. In this article, the poetics of the Vilnius poet Vasily Selivanov (1902–1925), whose 100-year-anniversary of death is marked in 2025, is analysed. Only one poetry collection “The Shroud” (1928) was published during his lifetime. The present study considers newly discovered manuscripts containing previously unpublished poems by Selivanov (several of which are being published here for the first time). The author demonstrates that the themes of exile and nostalgia – dominating Selivanov’s works and providing basis for his characterization as a poet of ‘emigrant despair’, as proposed by P. Lavrinets – are also embedded within a symbolist poetics, ‘diabolic’ and mythopoetic elements of which are clearly present in his poems (motifs of dark and light suffering, longing for the ‘other’, dreams, silence, nature, and the city). At the same time, this symbolist stratum frequently coexists with landscape imagery and meditative reflection that capture the inner state of the poet or nature. Selivanov’s poems demonstrate both stylistic and internal unity.

Keywords: Vasily Selivanov, symbolism, emigration, Russian literature in Vilnius.

Santrauka. Straipsnyje analizuojama Vilniaus poeto Vasilijaus Selivanovo kūrybos poetika. 2025 m. sukanka 100 metų nuo jo mirties. Tyrimas atliktas remiantis neseniai atrastais anksčiau neskelbtų eilėraščių rankraščiais (kai kurie jų pirmą kartą publikuojami šiame straipsnyje). Straipsnio autorė parodo, kad tremties ir nostalgijos tema, dominuojanti Selivanovo kūryboje ir leidžianti laikyti jį „emigrantiško beviltiškumo“ poetu (kaip tai yra pabrėžęs P. Lavrinec), glaudžiai susijusi su simbolistine poetika, kurios elementai būdingi jo tekstams. Sykiu simbolistinis lygmuo dažnai persipina su peizažiniais ir meditatyviniais motyvais.

Reikšminiai žodžiai: Vasilijus Selivanovas, simbolizmas, emigracija, Vilniaus rusų literatūra.

_______

Received: 21/07/2025. Accepted: 28/08/2025

Copyright © 2025 Юлия Снежко. Published by Vilnius University Press. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

_______

В этом году исполняется 100 лет со дня смерти талантливого вильнюсского поэта Василия Селиванова (1902–1925), преждевременная смерть которого не позволила развиться его таланту. В заметке, опубликованной в газете Наша жизнь в 1930 г., было отмечено: «Он […] слишком быстро жил, не успев создать ничего настолько крупного, что могло бы остаться в русской литературе, как жемчужины поэзии. А он мог дать эти жемчужины!» (К., 1930, c. 2). При жизни его произведения не печатались – единственный сборник стихов «Плащаница» был опубликован посмертно стараниями Виленского русского общества в 1928 г. При этом нельзя сказать, чтобы его творчество было совершенно забыто. Еще в 1937 г. вышла «Антология русской поэзии в Польше», в которую вошло стихотворение Селиванова «В простом и белом покрывале…» из цикла «О невесте моей Коломбине» (Антология, 1937, с. 22). Стихотворения из его сборника были перепечатаны на странице Балтийского архива1. И уже в 2020 г. в «Антологии русской поэзии Литвы» были вновь изданы фрагменты из поэмы «Плащаница» и стихотворения «Как в годы золотые милости» и «Я умираю, милая весна» (Антология, 2020, с. 69–75).

Главная заслуга в актуализации памяти о жизни и творчестве Селиванова принадлежит известному исследователю русской культуры Литвы Павлу Лавринцу. Так, в цикле радиопередач Santara (LRT) по случаю двухсотлетия русской литературы в Литве одна из передач была полностью посвящена Селиванову (Santara2). Лавринец подробно рассказал о его биографии, участии в виленской культурной жизни, дал общую характеристику сборнику «Плащаница», представил основные поэтические мотивы. В другой радиопередаче этого цикла, темой которой стали литературные публикации в периодической печати межвоенного Вильнюса, Лавринец проанализировал стихотворение Селиванова «Перстень» и его статью о Пушкине, опубликованную в 1924 г. (Селиванов 1924, с. 2). Отдельный краткий очерк о Селиванове был включен в методическое пособие о русской литературе в Литве XIX – первой половины XX в. (Лавринец, 1999). Лавринец упоминал Селиванова в контексте литературной, театральной и поэтической жизни межвоенного Вильнюса в своих научных статьях (Лавринец, 2002; Лавринец, 2021), а также в интернетной публикации в Delfi, посвященной выставке живописных работ Аршака Кандуралова (Лавринец, 2018). В целом, можно сказать, что ученого интересуют социокультурные аспекты творчества Селиванова, а он сам – прежде всего как представитель русской эмиграции.

Поводом для написания этой статьи послужили недавно обнаруженные рукописи: небольшая записная книжка и отдельные листы со стихотворениями Селиванова. Молодой поэт был близко знаком с архитектором и активным членом литературно-артистической секции Виленского русского общества А. Кандураловым (тв. псевд. – Авлов), который, в отличие от своего молодого друга, прожил долгую жизнь и скончался в 1973 г. Еще дольше жил его сын Григорий, всю жизнь наряду с картинами отца бережно хранивший все, связанное с Селивановым2. В результате рукопись оказалась у внука Кандуралова Романа, который любезно предоставил новый материал. Цель данной статьи – представить предварительный анализ поэтического творчества Селиванова с учетом нового рукописного материала, кратко охарактеризовать найденную рукопись, а также опубликовать несколько ее фрагментов.

29 из обнаруженных стихотворений записаны в записной книжке (24 листа, формат 11×6 см, обложка темно-коричневого цвета, чернила). Из них 8 были опубликованы в «Плащанице»: «Лето», «Осень», «Зима», «Весна»3, «Я умираю, милая весна…»4 (под названием «Тишина»), «День прошел и, скрипя половицей…» из цикла «О невесте моей Коломбине» (под номером 3) и из того же цикла («Научи меня, схимница – ночь…» (под номером 6) и «В простом и белом покрывале…» (под номером 2). По словам Г. Кандуралова, почерк принадлежит самому Селиванову.

Другие 59 стихотворений записаны на листах (11 листов в линейку и 8 в клетку, не пронумерованы, формат 21× 34 см, чернила). Из них 22 были опубликованы: из цикла «О невесте моей Коломбине»: «Вечер крылом голубиным…» (под номером 1), «Волоса, заплетенные туго…» (под номером 4), «Глухая зреет повседневность…» (под номером 5); дублирующиеся в записной книжке «В простом и белом покрывале…» и «Научи меня, схимница – ночь…»; «Нимб» (опубл. без названия как открывающее цикл «Плащаница»); «Сонет» (под назв. «Лазурь и сон»), «В шапке бараньей киргиз…», «По утрам я помню эдельвейсы…», «Шаг верблюжий уныл и неспешен…», «Заповедь блаженства», «У трех дорог», «Радуга», «Рисунок тушью», «Тишина одряхлевших комнат…» (под назв. «Interieur»), «Еще небесный купол розов» (под назв. «Мореход»), «Воспоминание», «Я зову тебя усталый…» (под назв. «Октябрь»), «Рождество», «Как в годы золотые милости…», «Часовня» и «Большая Медведица». Следует отметить, что стихотворения «Плащаница», «Перстень» и «Муха» из сборника в рукописи отсутствуют5. Помимо повторяющихся стихотворений из цикла «Моей невесте Коломбине», представленных и в записной книжке, и на отдельных листах, другие тексты в рукописи не дублируются.

Возможно, эти рукописи послужили издателям основой для публикации сборника в 1928 г. Один рукописный лист представляет собой пронумерованный список названий стихотворений. Нумерация начинается с 8 до 25. Ни одно из пронумерованных стихотворений опубликовано не было. В список попали стихотворения по большей части из записной книжки. Этот список написан почерком, отличающимся от почерка, которым написаны сами стихотворения. Часть названий зачеркнута, рядом с некоторыми стоит знак вопроса; некоторым стихотворениям даны названия, которые на листах отсутствуют. В верхнем правом углу неразборчиво написано «Я взяла», что наводит на мысль об отборе стихотворений для публикации. В самих же листах некоторые стихотворения помечены галочками, хотя далеко не все из помеченных вошли в публикацию. Правки, зачеркивания как в листах, так и в записной книжке, сделаны карандашом. Причем часть листов, видимо, была утеряна, поскольку одно стихотворение явно не закончено («Опусти золотые ресницы…»).

В предисловии к сборнику издатели указывают, что «издание включает в себя только часть стихотворений поэта – т.к. на полное у издателей нет средств, но надо надеяться, что первое издание пробьет дорогу и второму» (Селиванов, 1928, с. 6)6. И сейчас вслед за первыми издателями точно так же можно выразить надежду, что когда-нибудь второе издание, пусть и через 100 лет, будет опубликовано.

Представим в общих чертах поэтику стихотворений Селиванова. Даже беглое ознакомление с рукописью показывает, что в ней поэт не выходит за основные тематические и стилистические рамки своего творчества, представленного в сборнике. При этом чисто количественно выделяются стихотворения, в которых доминирует любовная тематика. Лавринец отмечал, что поэт был склонен к циклизации (Santara2). Действительно, циклы «О невесте моей Коломбине» и среднеазиатский объединяют по шесть стихотворений каждый, тогда как «Радуга» и «Большая Медведица» состоят из семи триолетов. Из неопубликованного, возможно, «Твое лицо в закатной стуже…» могло бы относиться к циклу о Коломбине. Аналогично стихотворение «За дуваном узкий поворот…» явно дополняет восточный цикл. Включение этих текстов сделало бы оба цикла завершенными – каждый состоял бы из семи стихотворений, что отсылает к сакральной символике числа семь. Кроме того, в записной книжке значится стихотворение «Из ненаписанной еще поэмы два отрывка – в начале и в конце», что подтверждает тяготение поэта к более крупным формам.

В поэзии Селиванова явно прослеживается влияние А. Блока, что было отмечено еще его современниками. Так, Д. Бохан в специально посвященной Селиванову газетной статье писал, что «форма у него – ближе к Блоку, чем к Пушкину» и что Блок «был всего ближе, чем кто-либо другой, музе поэта» (Бохан, 1928, с. 2–3). Наиболее высоко он оценил поэму «Плащаница», сонет «Часовня», отмеченные блоковским влиянием, а также один триолет из «Радуги». Лавринец более подробно проанализировал образный строй «Плащаницы» и влияние на нее поэмы Блока «Двенадцать» (Santara 2). Можно найти и другие переклички с Блоком и с другими поэтами, например, Брюсовым, Фетом, Белым, Гумилевым, Бальмонтом. При этом нельзя считать Селиванова простым подражателем Блока. Тот же Бохан отмечал, что Селиванов, «“преодолев” Пушкина и Блока, […] пошел своей дорогой» (Бохан, 1928, с 2).

Лавринец говорил, что центральной темой поэзии Селиванова является связанная с вынужденной эмиграцией тема изгнанничества и соответственно ностальгии по России, что было характерно и для русских писателей межвоенного Вильнюса (Santara2). Отсюда мотивы изгнания, ущербности, недостаточности, смерти; это позволяет исследователю определить Селиванова как поэта «эмигрантской безысходности» (Там же). Отчасти именно центральное место, которое занимают в сборнике стихи, связанные с темой России7, позволяет сделать такой вывод (Там же). С этим, безусловно, можно согласиться. При этом эти же мотивы в какой-то степени вписываются в символистскую поэтику, элементы которой, как представляется, присутствуют в творчестве Селиванова. Далее будет сделана попытка выявить этот значимый пласт его поэзии, который соседствует, иногда соприкасаясь с романтическим или медитативным.

Доминирующая тональность поэзии Селиванова – печаль. Впрочем, эмоциональная палитра может простираться от «великолепных ужасов любви» («Меня Господь спасает от грехов…»)8, «цветов отчаянья и скуки» («Надпись на книге стихов») до тончайших чувствований души, слышащей «звёзд танцующих напев» (С., с. 45) или «земли покаянный псалом» («Не слышу тебя и не знаю…»).

Поэтический нерв, определяющий поэтику его стихов, можно охарактеризовать его же словами как «в родном краю жилец иного края» («Сонет соблазна»). Первый «родной край» – Россия – был утерян в результате «изгнания», второй «родной край», земная посюсторонняя жизнь, отмечена семантикой недостачи и неполнотой бытия: «жизни мгла и сон» («Настанет ночь»), «никогда не буду я любим» («Сонет соблазна»). Переживание страдания и боли возникают, с одной стороны, от невозможности вернуть прошлое, а с другой – от невозможности обрести то высокое, что сулит «иное» еще здесь, при жизни.

«Иное» в поэзии Селиванова реализуется как зов: «к неведомому раю меня позвал печальный херувим» («Сонет соблазна»), «я слышу клич забытых гимнов» («Твое лицо в закатной стуже…»), «невнятный зов» («Неизъяснимое»); как воспоминание о «садах потерянного рая»: «Надпись на книге стихов»; как ощущение близости тайны: «Не слышу тебя и не знаю, / Но чувствую близость твою» («Не слышу тебя и не знаю…»); как свет: «Оттуда слабый брезжит свет» («Дождя плакучие струи…»). «Иное» просвечивает через посюстороннюю жизнь: «Угадывать сквозь жизни мглу и сон, / Иную страсть и бытие иное» («Настанет ночь»). Конечно, оно также представлено через чисто блоковский мотив некой женской сущности – Коломбины, музы, женского лица. В пространственном отношении «иное» отмечено через вертикаль – «заревую высоту», «падучую звезду» или «звездную россыпь», «небесный водоем», «небесный океан».

Ответом на «иное», как уже говорилось выше, является страдание – одна из главных доминант поэзии Селиванова. В страдании можно выделить темный и светлый модусы, которые позволяют усмотреть наличие в его поэзии двух символистских парадигм – «диаволической» и мифопоэтической, основывающихся на наличии или разрушении связи с трансцендентным. Как пишет О. Ханзен-Лёве, для «диаволического» символизма, в противоположность мифопоэтическому, характерны «негация и уничтожение сущего, истощение бытия» (Ханзен-Лёве, 1999, с. 377). Также стирается грань между реальностью и сном, «реальность “дереализуется”», что выражается в мотивах бесцельности, бессмысленности, статичности, «забвенности» (Там же, 253), вечным повторением одного и того же (Там же, с. 295), эстетизацией смерти (Там же, с. 355–364).

В ряде стихотворений звучит мотив повторения или движения по кругу, из которого нет выхода: «Все как было, как было, по-старому, / Жизнь уходит неслышная прочь» («Всё как было…»), «Новый день, как вчера, как всегда, / Роковые слепые года» («Новый день…»), или «Все то же: сосен шаткие стволы» («Полдень»). Мотив повторения безусловно продолжает блоковское «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека». В конце пройденной жизни остается только диаволический «отблеск белый, белый, белый» («Напрасное»). В результате «прозвеневшей боли», ощущения «непоправимого» остаются только «стихи, тоска и алкоголь» («Сегодня долго не засну…»).

Многие стихотворения Селиванова окрашены предчувствием смерти. В каком-то аспекте стремление к смерти, ее соблазнительный зов близки к эстетизации смерти в «диаволическом» символизме. Так, поэт с восторгом ожидает смерти в «Сердце, утихни, не пой…»: «Черный гремит паровоз:/ Ближе, ближе, ближе… […] / Радость моя близка / И неотвратима». Смерть притягивает поэта в «Дождя плакучие струи…»: «Для мысли пасмурной и праздной / В коротком тихом слове – смерть – / Неодолимые соблазны». Однако, с другой стороны, возможно, в его поэзии нашло отражение предчувствие своей ранней смерти: «Я умираю, милая весна, […], / Но дай еще, еще побыть немного / У ног твоих, последняя весна!» (С., c. 48), «Подползает ко мне тишина. / Мне уже никогда не приснится / Золотая страница – весна» («День прошел…» из цикла о Коломбине).

Другой аспект страдания – «светлый», связан с творческой работой, моментами внутреннего озарения и принятием жизни. Переживание вдохновения, которое приносят музы, близко к боли: «И сердце радо и не радо…» («Еще … улыбка тайных муз…»). Встреча с «ликом», очевидно женским (возможно, «прекрасной дамой» в духе Блока) ранит: «Пронзающий, как счастье, лик» («Твое лицо в закатной стуже…»). Герой изображен как умудренный опытом и примирившийся с неизбежным: «Мудрое сердце не тужит, / Что весны бегут и бегут» («Не слышу тебя и не знаю…»). Свои страдания герой сопоставляет со страданиями Христа. В «Пути в Эммаус» героя сопровождает «неизреченный вестник», а он сам способен чувствовать «нарывами» «прохладу Назаретских рос». В этой жизни, как «и тому Скитальцу», палач «пробьет гвоздем измученные пальцы» («Сонет соблазна»). Так, жизнь поэта воспринимается через крестное страдание, которое не является бессмысленным и позитивным образом указывает на связь с трансцендентным.

Мотив страдания выражен и в стихотворениях на любовную тематику. Любовь часто предстает как нечто обреченное: «Мы преданы злому случаю / И ждем последнего дня», «Еще одна умерла любовь моя…», или прошедшее («Снова»). В некоторых стихотворениях она раскрывается, как и у декадентов, своей темной стороной: «Я болен темною любовью / и ужасом сражен», «Опусти золотые ресницы […] / О, как набожно я ненавижу». В «Но жизнь бесконечная» изображается любовь к мертвому жениху в гробу. В этих стихотворениях доминирует эротический, витальный аспект страсти (Ханзен-Лёве, 1999, c. 136, 143). В «Вечере» подчеркивается нарочитое бесстрастие, что также является выражением декадентской позиции9: «Как тихо и темно…Да, слава Богу, / Я не любим и не люблю». Но есть у поэта и светлые любовные стихотворения, например, «Чай» (светлый сон о прошедшей влюбленности), «Разлуки нет» (утверждение силы любви) или редкое по своей жизненной полноте и эротизму «Июльским зноем дышат облака…». В лучших стихотворениях любовный мотив пересекается с символическим планом, как в «О невесте моей Коломбине».

Отдельно в поэзии Селиванова можно выделить мотив тишины, связанный с символистской поэтикой. Тишина проявляется двояко – как знак враждебного герою мира, лишенного смысла, что характерно для «диаволической» поэтики, или, наоборот, как символ утерянного блаженного мира или момент, позволяющийся проявиться чему-то высшему. Тишина сопутствует приближающейся смерти: «И последний час издалече / Упадет в тишину и мрак» (С., c. 27). Она маркирует трагическую «пустоту» мира – «тихо окрест и темно», за дверями зловещие шаги «возлюбленного врага», но за ними оказывается лишь «пусто» («Беглые строчки»). С другой стороны, именно в тишине проявляется «иное»: «Земли покаянный псалом […] / в затихнувшем сердце моем» («Не слышу тебя и не знаю…»). Тишина также может быть знаком потерянного изначального состояния блаженства: «Я покидаю тихий скит / Простой и богомольной дали», «берега, где зреет тишь» («Цветы на площади»), «Вернулась нежной и румяной моя родная тишина» («Так беспечально и нежданно…»).

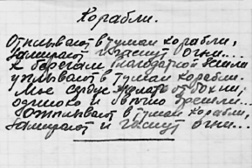

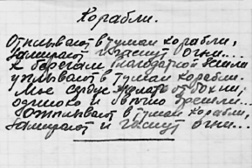

Другой важный мотив – сон – в поэзии Селиванова раскрывается как пограничное состояние (иногда наркотическое), открывающее выход в другие миры или прошлое, или же отмечен семантикой смерти. Так, в триолете «Корабли» поэт призывает сердце к «одинокой и вечной дреме», которой сопутствует образ «угасающих огней», что весьма близко к «диаволической» поэтике символизма (мотив забвения). Через «усталые видения», «томительную чару» душа героя как будто обретает способность говорить с «душой земли, сокрытой в кристаллах» («Скука»). Окаменевшая, статуарная, отравляющая красота: «Скука [красивых камней – Ю.С.] мудрая сочит холодный яд» – характерный декадентский мотив (Ханзен-Лёве, 1999, c. 42–43). С другой стороны, мотив сна связан с архетипом матери-земли: герой мечтает «изведать» «чуткий сон земли», как бы восстанавливающий единство ребенка и матери, чего, впрочем, лишен герой («В поле»). Ярко мотив сна раскрывается в выходящем за рамки собственно символизма медитативном восточном цикле: «Образы стертых времен в сонном дыханье верблюда» (С., c. 16), «Сквозь дремоту слышу за туманом / Золотую поступь Тамерлана» (С., c. 17), «Премудрый сон – прекраснейший цветок» (С., c. 19), сон – спасительное средство от скорби (С., c. 20). Стихи, посвященные Узбекистану, одни из наиболее удачных в тематическом и образном и отношении.

В рукописных материалах Селиванова есть несколько стихотворений, развивающих городскую тематику. В опубликованном сборнике, помимо «Плащаницы», пространство города задействовано только в стихотворении «Рисунок тушью», актуализирующем блоковские мотивы вьюги («снежная муть», «забрызганная вьюгой»), встречи с «прекрасной дамой» («чужая для всех»), противопоставленной пошлости и бездушности города10 («толпа, ослепленная ложью»), в пространстве которого два героя не могут сойтись (С., c. 26). В неопубликованных стихотворениях изображение города вписывается в «диаволическую» поэтику. Так, в «Неясный ветер до рассвета…» безымянный город находится под лунным воздействием («в холодном лунном серебре»), в нем неуютно («безлюдно ежатся кварталы») и одиноко (она «прошла – и стало одиноко»). Как пишет Ханзен-Лёве, «урбанистическое концентрирует в себе негативные признаки лунного мира (холод, безразличие, одиночество, молчание, изоляция и т.д.» (Ханзен-Лёве, 1999, c. 299). Элементы социальной критики прослеживаются в стихотворении «Из глаз витрин» («Из глаз витрин – назойливый и близкий, / Пролитый нагло в уличный хаос – / Таит в себе властительный гипноз, / Последний крик комфорта и изыска»), в котором противопоставляются богатство и нищета: «А на панели полоумный нищий / Гнусит псалмы, вымаливая пищи». Социальная критика – часть городской мифологии Блока (Ханзен-Лёве, 1999, с. 300). Город также предстает как пространство разврата: «герой покидает «тихий скит», чтобы выйти на встречу с «черным городом, стооким похотливым зверем», где люди ослепли от «потерь и страсти» («Цветы на площади»). Особое место в контексте городской тематики занимает «Пантум», в котором восход в городе соответствует тонкому расположению души героя: «зеленоватый Водолей», «нежный поцелуй зари» «над Кафедральной колокольней» вторит «светлой и безбольной печали» героя.

В поэзии Селиванова городу явно противопоставляется природа. Это противопоставление отличается от «диаволического» символизма, где «романтический миф природы» отвергается (Ханзен-Лёве, 1999, с. 301). Так, четыре опубликованных сонета «Лето», «Осень», «Зима» и «Весна» представляют собой лирические пейзажные зарисовки, в которых пейзаж соответствует внутреннему состоянию поэта. Например, весна отмечена влажной стихией (лужи, «бурливая влага», «звонкая капель»), которой вторят слезы героя – «слез не удержать никак» (С., с. 21). В ранее упомянутом стихотворении «В поле» природа выступает как средоточие полноты жизни. «Просторы полей», «свежесть» сигнализируют о счастливом прошлом героя в России (Там же, с. 29). Весна, наиболее часто встречающееся время года в пейзажной лирике Селиванова, и лето ассоциируются с радостью и жизни и любовью («Июльским зноем дышат облака…», «Весна», «Сонет («Далече кличет звонкая свирель»)). В этих стихотворениях образы весны и лета характеризуются движением («бредет в полях танцующий апрель», «поступью веселой хороводом мерит долы»), переживанием жары («пламенные дышат облака», «пряный жаркий бред»), неги и истомы. «Весна («Белый, белый, белый, белый / Вешних вишен пышный цвет») – одно из наиболее радостных стихотворений поэта. Среди «осенних» стихотворений – «Октябрь» (опубл.), «Осень», «Стряхает лес истлевшие листы» – выделяется последнее, благодаря передаче тонкой смешанной эмоции «лучезарной печали»: «Как мне светло, как лучезарно жаль, / Какая в прошлом горькая отрада!». Надо отметить, что природные образы в поэзии Селиванова выступают и в более символическом ключе, как, например, в «Большой Медведице», символизируя стадии опыта, которые проходит душа.

Таким образом, краткий анализ поэтики Селиванова показывает, что ряд мотивов (изгнания, страдания, тишины, сна) вписывают его лирику не только в эмигрантский, но и символистский дискурс с его «диаволическими» и мифопоэтическими элементами. Вместе с тем в его творчестве также немало пейзажных, медитативных стихотворений, фиксирующих внутренние состояния поэта или природы, в которых также могут присутствовать насыщенные символизмом образы. Стихотворения Селиванова не распадаются на разношерстные группы: они демонстрируют стилистическое и внутреннее единство. Публикация рукописных стихотворений существенно дополнила бы представление о поэте.

Предлагаем вниманию читателя несколько стихотворений из неопубликованного. «Сонет соблазна» выражает один из главных мотивов его творчества – изгнание. «Полдень» – коротенькое стихотворение, продолжающее блоковское «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека». «Корабли» представляет собой изысканный символистский триолет. И триолет, и сонет являются одними из излюбленных поэтических форм поэта. Триолету отдавали должное в России начала XX в. такие поэты, как Ф. Сологуб, И. Рукавишников, К. Липскеров и др. (Гаспаров, 2001, с. 108–109). Стихотворение «Пантум» является разновидностью твердой формы, в которой 2-й и 4-й стихи предыдущей строфы становятся 1-м и 3-м в последующей (Там же, с. 212). Селиванов изменил классический пантум, сделав повторяющимися 2-й и 3-й стихи, что доказывает его интерес к формальным экспериментам. Кроме того, возможно, упоминаемая в тексте кафедральная колокольня является единственной поэтической отсылкой к Вильнюсу в поэзии Селиванова. И, наконец, «Вечерняя песенка» с посвящением Грише. У Селиванова только два стихотворения имеют посвящения – Н. Гумилеву и А. Пушкину. Гриша, как уже упоминалось, – сын А. Кандуралова, с которым Селиванов был дружен. В этом стихотворении перерабатывается фольклорный мотив лешего, который здесь предстает в образе сна-«седого старика». Таким образом, это стихотворение является еще одной поэтической ниточкой, связывающей Селиванова с Вильнюсом.

СОНЕТ СОБЛАЗНА

1924 г.

Да, я как Он любовью одержим,

В родном краю жилец иного края.

Одна судьба нас сочетала злая

За облаком бегущая, как дым.

Но никогда не буду я любим,

И в женщине я друга не узнаю,

Затем, что раз к неведомому раю

Меня позвал печальный херувим.

И с той поры я слышу скорбь и плач;

Там, где цвели когда-то асфодели

И птицы райские в лазури пламенели...

Теперь лишь снится сумрачный палач,

Который мне, как и тому Скитальцу,

Пробьет гвоздем измученные пальцы.

ПОЛДЕНЬ

Май 1925 г.

Все то же: сосен шаткие стволы,

Вороньи гнезда в порыжевшей хвое,

Чужое небо, мутно-голубое,

И душный запах вытекшей смолы.

Над речкою крикливая возня,

И плеск воды, и голоса мальчишек.

А там, вдали, края лесистых вышек

И редкий дым невидного огня...

КОРАБЛИ

Отплывают в туман корабли,

Замирают и гаснут огни…

К берегам благодатной земли

Уплывают в туман корабли.

Мое сердце, желать отдохни;

Одиноко и вечно дремли…

Отплывают в туман корабли,

Замирают и гаснут огни…

ПАНТУМ

1923 г.

Как нежен поцелуй зари

В глаза, очерченные четко.

Слегка танцующей походкой

Иду, и гаснут фонари.

В глаза, очерченные чётко,

Устало улыбнулась ночь,

И тень проковыляла прочь

Слегка танцующей походкой.

Бессильно улыбнулась ночь,

Как грустное воспоминанье,

Неощутимо душу раня,

И тень проковыляла прочь.

Как грустное воспоминанье,

Из урны брызгает своей

Зеленоватый Водолей,

Неощутимо душу раня.

Из урны брызгает своей

С печалью светлой и безбольной

Над Кафедральной колокольней

Зеленоватый Водолей.

С печалью светлой и безбольной

Иду, и гаснут фонари...

Как нежен поцелуй зари

Над Кафедральной колокольней!

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСЕНКА

Грише.

Ходит сон под горой

С непокрытой головой.

Ветер треплет волоса,

На ногах его роса.

Вот ползёт, ползёт туман

Подметать росу с полян...

Свесил бороду в овраг,

Не поднять её никак…

Месяц щурится ему:

«Дай-ка, старый, подниму»…

В поле ночью темнота,

Тишина и теплота.

Не пора ли, мальчик мой,

Уходить и нам домой?

А не то у тростника

Повстречаешь старика…

Заведёт тебя старик

В тёмный омут, напрямик.

Слышишь, кличет мать: Ау!

Спать сыночку моему…

Ходит сон под горой

С непокрытой головой...

Подожди и сам придёт,

Тихо стукнет у ворот…

Тихо дремлет мальчик мой,

Нужно ножкам на покой...

Мальчик спит, а сон над ним

Невидим и недвижим.

Антология русской поэзии в Польше, 1937. Варшава: Издание Союза Русских писателей и Журналистов в Польше.

Антология русской поэзии Литвы, 2019–2020 / Сост. и вступ. ст. В. Кольцов-Навроцкий, П. Лавринец. Вильнюс: BMK leidykla. Т. 3.

Бохан, Д., 1928. Поэт настроения. В. Н. Селиванов. Стихи. Кн. I, ср. 50. Изд. Лит.-арт. Секции Вил. Рус. Общ. Наша жизнь, № 10 (16 ноября), с. 2–3.

Гаспаров, М.Л., 2001. Русский стих начала XX-ого века в комментариях. Москва: «Фортуна Лимитед».

К., 1930. Вечер семи. Наша жизнь, № 425, c. 2–3.

Лавринец, П., 1999. Русская литература Литвы. XIX – первая половина XX века. Учебно-методическое пособие. Рец. и ред. П. Ивинский. Vilnius: Vilniaus universitetas, sp. Petro ofsetas, с. 151–154.

Лавринец, П., 2002. К истории Виленского содружества поэтов. Literatūra, Nr. 44 (2), с. 63–76.

Лавринец, П., 2018. Жверинас Старого Вильнюса в живописи Кандуралова. ru.DELFI.lt. 2018 03 01. Режим доступа: https://www.delfi.lt/ru/misc/culture/plavrinec-zhverinas-starogo-vilnyusa-v-zhivopisi-kanduralova-77301915 [см. 17 06 2025].

Лавринец, П., 2021. Александр Блок в русской среде межвоенного Вильно. Literatūra, Nr. 63(2), с. 29–40. https://doi.org/10.15388/Litera.2021.63.2.2

Santara1, 2021 = Santara. Laida rusų kalba. LRT. 2021-02-06. Режим доступа: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000140300/santara-laida-rusu-kalba [см. 20 06 2025].

Santara2, 2021 = Santara. Laida rusų kalba. LRT. 2021-02-13. Режим доступа: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000141155/santara-laida-rusu-kalba [см. 20 06 2025].

Селиванов, В., 1924. День. Ежедневный демократический орган. № 2 (8 июня), с. 2.

С. = Селиванов, В., 1928. Стихи. Книга I. Вильно: Типография С. Беккера.

Ханзен-Лёве, A., 1999. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство «Академический проект».

Шишхова, Н.М., 2020. Особенности проявления романтического мировоззрения в лирике Александра Блока (1904–1912 г.г.). Вестник АГУ, вып. 1 (252), с. 153–160.

Antologiya russkoi poezii v Pol’she, 1937. Warsaw: Izdanie Soyuza Russkikh pisatelei i Zhurnalistov v Pol’she.

Antologiya russkoi poezii Litvy, 2019–2020 / Comp. and introductory article by V. Kol’tsov-Navrotskii, P. Lavrinets. Vilnius: BMK leidykla. Vol. 3.

Bokhan, D., 1928. Poet nastroeniya. V.N. Selivanov. Stikhi. Kn. I, sr. 50. Izd. Lit.-art. Sektsii Vil. Rus. Obshch. Nasha zhizn’, No 10 (16 November), pp. 2–3.

Gasparov, M.L., 2001. Russkii stikh nachala XX-ogo veka v kommentariyakh. Moscow: “Fortuna Limited”.

Hansen-Löve, A., 1999. Russkii simvolizm. Sistema poeticheskikh motivov. Rannii simvolizm. St. Petersburg: Gumanitarnoe agentstvo “Akademicheskii proekt”.

K., 1930. Vecher semi. Nasha zhizn’, No 425, pp. 2–3.

Lavrinets, P., 1999. Russkaya literatura Litvy. XIX – pervaya polovina XX veka. Uchebno- metodicheskoe posobie. / P. Ivinskii, rev. and ed. Vilnius: Vilniaus universitetas, sp. Petro ofsetas.

Lavrinets, P., 2002. K istorii Vilenskogo sodruzhestva poetov. Literatūra, No 44 (2), pp. 63–76.

Lavrinets, P., 2018. Zhverinas Starogo Vil’nyusa v zhivopisi Kanduralova. ru.DELFI.lt. 1 March. Available at: https://www.delfi.lt/ru/misc/culture/plavrinec-zhverinas-starogo-vilnyusa-v zhivopisi-kanduralova-77301915 [Accessed 17 June 2025].

Lavrinets, P., 2021. Aleksandr Blok v russkoi srede mezhvoennogo Vil’no. Literatūra, No 63(2), pp. 29–40. https://doi.org/10.15388/Litera.2021.63.2.2

Santara1, 2021 = Santara. Laida rusų kalba. LRT. 6 February. Available at: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000140300/santara-laida-rusu-kalba [Accessed 20 June 2025].

Santara2, 2021 = Santara. Laida rusų kalba. LRT. 13 February. Available at: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000141155/santara-laida-rusu-kalba [Accessed 20 June 2025].

Selivanov, V., 1924. Den’. Ezhednevnyi demokraticheskii organ. No 2 (8 June), p. 2.

S. = Selivanov, V., 1928. Stikhi. Kniga I. Vil’no: Tipografiya S. Bekkera.

Shishkhova, N.M., 2020. Osobennosti proyavleniya romanticheskogo mirovozzreniya v lirike Aleksandra Bloka (1904–1912 g.g.). Vestnik AGU. Iss. 1 (252), pp. 153–160.

1 https://www.russianresources.lt/archive/Selivanov/Selivanov_0.html (сайт более не доступен) [см. 10 06 2025].

2 У Г. Кандуралова сохранилась картина Селиванова, на которой изображен Старый город Вильнюса.

3 4 стихотворения в публикации объединены в цикл «Год. (Четыре сонета)».

4 Далее стихотворения, в рукописи не озаглавленные, цитируются по своей начальной строке (с добавлением многоточия).

5 Из цикла «Плащаница» присутствует только открывающее его стихотворение «Нимб».

6 Далее при ссылке на стихотворения из сборника 1928 г. в скобках будет указываться помета «С.» и соответствующая страница.

7 Лавринец подробно проанализировал стихотворение «Перстень», в котором через поэтическое наследие Пушкина осмысляется судьба России (Santara1).

8 Далее цитаты из рукописи приводятся с указанием только названия стихотворения (в случае отсутствия авторского заглавия – по первой строке с многоточием); источник (записная книжка или листы) отдельно не фиксируется.

9 Там же, c. 133–138.

10 Об образе Прекрасной Дамы у Блока см., напр., (Шишхова, 2020, c. 153–160).